ニュース

2022年07月29日

【新型コロナ】唾液にコロナ感染を防止する効果 唾液を減らさないことが大切

唾液に含まれる特定のタンパク質に、新型コロナウイルスの感染を妨げる働きがあることを、大阪公立大学が明らかにした。

唾液には、新型コロナウイルスの体内への侵入を防ぐ仕組みがあると考えられる。高齢者では、唾液の分泌量が減ることが、新型コロナが重症化しやすいことに関係している可能性があるという。

体に本来備わっている自然な免疫機構を高めることで、新型コロナの感染を抑制できる可能性がある。研究グループは今後、新型コロナなどの感染予防薬や治療薬の開発につなげたいとしている。

体の自然な免疫機構を高めて新型コロナに対策

大阪公立大学は、唾液と口腔細胞が新型コロナウイルスの重要な感染経路であることを明らかにした。 新型コロナ感染を予防するために必要なのは、▼密集・密接・密室を避ける、▼安全な距離を保つ、▼こまめに手を洗う、▼室内換気と咳エチケット、▼新型コロナワクチンの接種を受けることだが、体に本来備わっている自然な免疫機構を高めることも、新型コロナ感染の抑制につながる可能性がある。 新型コロナは、年齢が上がり高齢化するにつれ、重症化しやすい傾向があり、高齢者の重症化率と死亡率は、若年者や小児に比べて極めて高いことが知られている。しかし、この年齢依存性について、詳しいメカニズムは分かっていなかった。 一方で、唾液は体の自然な免疫防疫の機能を担っているが、高齢者では「唾液の分泌量の減少」がみられ、唾液の量と質は、時間とともに変化することが知られている。 そこで研究グループは、「唾液には、新型コロナウイルスの体内への侵入を防ぐ仕組みがある」と考え、研究を行った。 新型コロナウイルスが、生体の防衛システムをうまく回避するメカニズムを理解することは、このウイルスの感染を弱体化させることにつながる。唾液中の4種のタンパク質がコロナ感染を防止

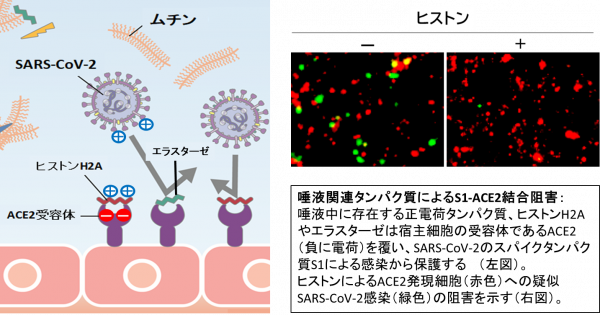

新型コロナウイルスは、ウイルスの表面にあるスパイクタンパク質S1が、ヒト細胞の細胞膜にある「アンジオテンシン変換酵素2(ACE2)受容体」に結合することで感染が起こる。 研究グループは、新型コロナウイルスのスパイクタンパク質とACE2の結合実験を行い、感染していない健常者の唾液が、濃度依存的にスパイクタンパク質とACE2の結合を妨げることを明らかにした。 また、生化学的な手法により、唾液中のタンパク質としてACE2に結合する4種のタンパク質を特定し、なかでも好中球関連のカチオン性の性質をもつ「エラスターゼ」と「ヒストンH2A」が、ウイルスのスパイクタンパク質とACE2の結合を顕著に阻害することを明らかにした。 研究は、大阪公立大学大学院獣医学研究科獣医学専攻の松原三佐子准教授、医学研究科肝胆膵病態内科学・合成生物学寄附講座の吉里勝利特任教授らによるもの。研究成果は、「The Journal of Biochemistry」にオンライン掲載された。 「ウイルスの感染経路の入口である口腔/唾液のなかに、新型コロナウイルスの侵入を防ぐ仕組みがある可能性が出てきました。研究成果を基盤として、新型コロナの感染予防薬および治療薬の開発に貢献していきたいと考えています」と、吉里特任教授は述べている。

新型コロナは、ウイルスの表面にあるスパイクタンパク質がヒト細胞の表面にあるACE2受容体に結合することで、ウイルスが侵入し感染が起こる

唾液に含まれる4種のタンパク質は、このACE2受容体に結合し、ウイルスのスパイクタンパク質との結合を妨げる

唾液に含まれる4種のタンパク質は、このACE2受容体に結合し、ウイルスのスパイクタンパク質との結合を妨げる

出典:大阪公立大学、2022年

唾液中の「エラスターゼ」と「ヒストンH2A」がウイルス侵入に対する障壁に

研究グループは、新型コロナウイルスのスパイクタンパク質S1とACE2の結合を定量的に測定する実験系(S1-ACE2結合アッセイ系)を作成し、S1-ACE2結合に対する健常者唾液の効果を調べた。その結果、全ての唾液検体(n=7)が濃度依存的に阻害活性を示すことを明らかにした。 さらに、唾液からACE2結合能をもったタンパク質を4種(ディフェンシン-1、リゾチームC、ヒストンH2A、好中球エラスターゼ)を特定し、なかでも、好中球関連ヒストンH2Aとエラスターゼが、S1-ACE2結合を顕著に阻害することを明らかにした。 これらから、研究グループは、健常者の唾液中の好中球関連のカチオン性タンパク質が、負に帯電したACE2の分子表面を覆うことにより、新型コロナウイルスの侵入に対する障壁になりえると結論した。細菌の発酵産物に高いウイルス阻害効果

ヒストンH2Aは、アルギニン残基(11%)およびリジン残基(10%)に富み、等電点が11.06。好中球エラスターゼは、アルギニン残基(9%)が豊富で等電点が9.71であることから、両方とも非常に塩基性[カチオン性(陽イオンに帯電している状態のこと)]の性質をもつタンパク質であることが分かった。 そこで、カチオン性を示すαおよびεポリ-L-リジンとポリ-L-アルギニンを使ってS1-ACE2結合阻害実験を行った結果、これらすべての塩基性ペプチドがS1-ACE2結合を強力に阻害することが分かった。 なかでも、細菌の発酵産物であるε-ポリ-L-リジンは、αポリ-L-リジンに比べ、阻害効果が10倍も高いことから、カチオン性天然物質の有用性が示された。新型コロナウイルスの侵入から保護する新しい薬品の開発に期待

研究により、唾液の好中球が、常在する微生物によって適度に活性化され、ディフェンシン-1、ヒストンH2A、エラスターゼなどのタンパク質を持続的に放出し、なかでもカチオン性のエラスターゼとヒストンH2Aが、宿主細胞のACE2受容体をマスキングすることで、新型コロナウイルス感染に対する自己防衛に寄与している可能性が明らかになった。 「研究成果は、新型コロナの感染予防法や治療法の開発に貢献するばかりでなく、将来的に人類を襲うであろう未知のウイルス感染を自然免疫レベルで予防する方法の開発につながると期待されます」と、研究グループでは述べている。 研究グループは、粘性タンパク質であるムチンが、これらのタンパク質を保持するために、好中球を主体とした自然免疫メカニズムを制御すると考え、年齢依存的なムチンの糖鎖修飾の違いについても調査中だという。 「ACE2マスキングペプチドとしてε-ポリ-L-リジン(細菌発酵産物および既知の食品保存剤)などの産業化されているカチオン性ペプチドや、スパイクタンパク質とACE2の結合を阻害する新たな合成ペプチドを利用することで、新型コロナウイルスの侵入から保護するための新しい薬品開発につなげ、長期化する新型コロナの世界的なパンデミック終息に貢献したいと考えています」としている。 大阪公立大学大学院 獣医学研究科 獣医学専攻大阪公立大学大学院 医学研究科 肝胆膵病態内科学・合成生物学寄附講座

Cloaking the ACE2 receptor with salivary cationic proteins inhibits SARS-CoV-2 entry (The Journal of Biochemistry 2022年7月6日)

【特集】新型コロナウイルス感染症

[ Terahata ]

日本医療・健康情報研究所

食事療法の関連記事

医療・健康情報グループ検索

医療・健康情報グループ検索