ニュース

2025年04月07日

「糖尿病網膜症」を予防・治療 失明や視力低下を防ぐために 糖尿病の人の眼を守る医療は20年間で大きく進歩

- キーワード

- 医薬品/インスリン 糖尿病の検査(HbA1c 他) 糖尿病合併症

糖尿病の管理をしっかり行っていれば、糖尿病網膜症が原因の失明や視力低下を防ぐことができるという最新の研究が発表された。

「糖尿病網膜症は、糖尿病の人に多くみられる合併症のひとつで、失明の主な原因になっています。しかし予防が可能であり、治療も過去20年間で進歩しています」と、研究者は指摘している。

「しかし残念なことに、視力の低下や視界がかすむなどの自覚症状があらわれまで、行動を起こさない人が多くいます」としている。

糖尿病網膜症は日本でも失明原因の上位

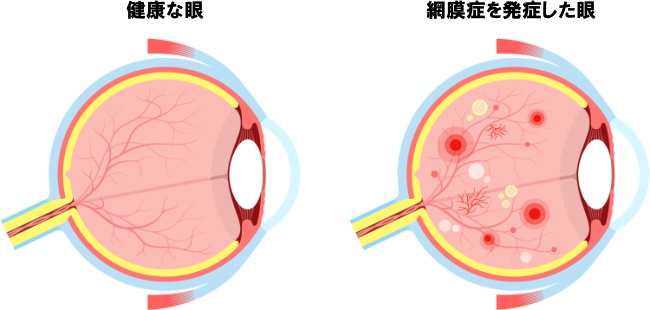

眼のなかには、光を感じる神経細胞が集まっている網膜という部分がある。糖尿病の人が血糖値が高い状態を放置していると、眼の細い血管や神経が少しずつ損傷を受け、糖尿病網膜症という細小血管症の発症につながる。

網膜症が悪くなると、眼底出血や網膜剥離をともない、視力が低下したり、最悪の場合は失明にいたる場合もある。糖尿病網膜症は、日本でも成人の失明原因の上位に位置している。

網膜症を悪くしないためには、良好な血糖管理を維持することが大切だ。網膜症を発症した場合でも、早い段階で発見し、適切な治療を開始すれば、重症化を防ぐことができる。

糖尿病網膜症が出てくるまでに、糖尿病を発症してから数年から10年くらいかかると考えられる。網膜症は、かなり進行するまで自覚症状がない場合もあり、まだ見えるから大丈夫という自己判断は危険をともなう。

糖尿病の人は、眼の症状がなくても定期的に眼科を受診し、眼底検査を受けることが重要になる。

糖尿病の管理をしっかり行っていれば失明や視力低下を防げる

糖尿病の管理をしっかり行っていれば、糖尿病網膜症が原因の失明や視力低下を防ぐことができるという最新の研究を、米国のミシガン大学医学部が発表した。

「糖尿病網膜症は、米国でも20〜74歳の成人の失明の主な原因になっています。しかし、良い知らせもあります。糖尿病網膜症は予防が可能であり、治療も過去20年間で進歩しています」と、同大学眼科・視覚科学およびキャスウェル糖尿病研究所のトーマス ガードナー教授は述べている。

「Diabetes Technology & Therapeutics」に発表された研究では、糖尿病網膜症の推奨される検査と治療、薬物療法の進歩、内科と眼科の連携、眼科受診の推奨などについてまとめられている。

「糖尿病網膜症は、糖尿病の人に多くみられる合併症のひとつです。糖尿病とともに生きる人は、十分な治療を受けずにいて、高血糖を放置していると、眼、腎臓、神経などの体の部分に損傷があらわれ、動脈硬化性疾患の発症リスクも高くなります」と、ガードナー教授は言う。

「残念ことに、視力の低下や視界がかすむなどの自覚症状があらわれまで、行動を起こさない人が多くいます」。

「しかし、初期段階で自覚症状がなくても、眼のなかの血管を調べると、小さな出血などの異常があらわれており、網膜症が進行してしまっている場合があります。適切な治療を行わないと、失明にいたることもあります」としている。

これまでの調査研究で、糖尿病の人の多くは、検査を定期的にうけることの重要性を十分に理解していないことが示されているという。

糖尿病のある人は1年に1回は眼科受診をすることが大切

糖尿病のある人は、眼の見え方などが正常と思っても、1年に1回は眼科受診をすることが大切だ。米国糖尿病学会(ADA)は、2型糖尿病の成人が糖尿病と診断されたときに、まず眼検査を受けることを推奨しているという。

糖尿病網膜症の予防や治療の方法は進歩している。最近の研究では、SGLT2阻害薬やGLP-1受容体作動薬といった新しい糖尿病の治療薬や、フェノフィブラートといった脂質代謝を改善する薬などにより、糖尿病網膜症の進行を抑えられることなども分かってきた。

「高血糖や、腎臓病、心臓病、高コレステロールなどの障害を治療するために開発されたお薬が、糖尿病患者の視力喪失のリスクを減らすのにも有用であることが分かってきました。網膜症の検査を促進し、糖尿病患者の視力を維持および回復させる治療法を開発するための研究が進められています」と、ガードナー教授は言う。

「糖尿病とともに生きる人は、検査を定期的に受け、適切な治療を受けることで、失明や視力低下を防ぐことができると楽観的になる理由はたくさんあります」としている。

眼底検査を少なくとも年1回受けることを推奨

日本の糖尿病診療ガイドラインでも、「1年に少なくとも1度は、眼科で糖尿病網膜症を調べる眼底検査を継続的に受けること」が推奨されているが、国内の糖尿病患者の眼科受診率は半数に満たないという報告もある。

かかりつけの医師や看護師などから眼科受診を勧められた場合は、速やかに眼科を受診することが大切だ。

研究グループは、眼科受診に対する患者の認識が眼底検査の実施率に影響していると考え、茨城県つくば市が2022年度に国民健康保険加入者を対象に実施した「糖尿病に関するアンケート調査」の結果を、同市の了承を得たうえで二次利用し、質問票の回答とレセプト・健診データを連結した匿名データを用いて横断解析を行った。

その結果、糖尿病を自覚するアンケート回答者290人のうち、医療者から眼科受診を勧められたと認識している群は認識がない群と比べて、眼底検査の実施率が2倍以上高いことが明らかになった[72.9% 対 30.1%]。

さらに、眼科受診を勧められたと認識している群では、正しい眼科受診頻度を知っている割合も高い傾向が示された。

「糖尿病患者さんに対して医療者が眼科受診を勧め、患者さんの眼科受診に関する認識や理解を高めることが、眼科受診、眼底検査実施を促進するために重要であることが示唆されました」と、研究者は述べている。

「糖尿病網膜症の早期発見と重症化予防には、患者さん自身が受診の必要性を正しく理解することが重要です。研究で得られた知見は、医療機関および行政機関で、患者の眼科受診意識を高める多面的な啓発活動や情報発信の強化に活用されることが期待されます」としている。

研究は、筑波大学医学医療系 ヘルスサービス開発研究センターの杉山雄大教授(国立国際医療研究センター研究所 糖尿病情報センター 医療政策研究室長を併任)、東京大学大学院医学系研究科代謝・栄養病態学の山内敏正教授らによるもの。研究成果は、「Diabetes, Obesity and Metabolism」に掲載された。

糖尿病で失明しないために (公益社団法人 日本眼科医会)

糖尿病網膜症による視力低下―予防と治療― ~運転免許証や仕事を失わないために~ (公益社団法人 日本眼科医会)

Managing your diabetes can help prevent associated vision loss (ミシガン大学医学部 2025年3月12日)

Current Treatment Options for Diabetic Retinal Disease (Diabetes Technology & Therapeutics 2025年4月2日)

筑波大学 ヘルスサービス開発研究センター

Recognition of ophthalmology consultation and fundus examination among individuals with diabetes in Japan: A cross-sectional study using claims-questionnaire linked data (Diabetes, Obesity and Metabolism 2025年1月30日)

糖尿病の検査(HbA1c 他)の関連記事

- 針を刺さない血糖測定への挑戦―「超音波」で血糖の状態を知る新技術

- 糖尿病の人の熱中症を防ぐための10ヵ条 猛暑は血糖管理を悪化させる? 十分な対策を

- 減塩食が糖尿病の合併症リスクを低下 塩分を減らすと血圧を下げられる 【おいしく減塩する方法】

- 糖尿病と肥満のある人が体重を減らすとお得がいっぱい たとえ減量に失敗してもメリットが 食事日記をつければ成功率は2倍に

- 肥満のある人が体重を減らすと糖尿病リスクは大幅減少 中年期の体重管理は効果が高い 血糖値を下げる薬を止められる人も

- 糖尿病の合併症を防ぐために「高血糖」と「高血圧」の治療が必要 高血圧があるとリスクは3倍に上昇

- 【笑いが糖尿病を改善】 お笑いライブ鑑賞でストレスが減り楽観性が向上 「笑いヨガ」の効果

- 糖尿病の人は歯を失いやすい 血糖管理が良好だと歯も丈夫に 糖尿病の治療と歯科受診が大切

- 腎臓病は糖尿病の人が発症しやすい合併症 腎臓病の治療は進歩している 透析にならないために

- 糖尿病と高血圧があると腎臓病リスクが上昇 運動時間をわずか5分増やすだけで血圧は低下【高血圧の日】

医療・健康情報グループ検索

医療・健康情報グループ検索