ニュース

2022年04月13日

認知症リスクはウォーキングなど中・強度の運動により減少 糖尿病の人の認知症を予防

糖尿病とともに生きる人は、血糖コントロールが良好でないと、認知症のリスクが上昇することが知られている。

糖尿病の人が、認知症を予防するために、「血糖値をコントロールする」「血圧値をコントロールする」「健康的な食事」「運動や身体活動」「健康的な体重」といったことを続けることが最良の方法となることが分かってきた。

このほど、日本人4万3,896人を対象とした大規模な研究で、ウォーキングなど「中・強度の運動」を行っている人は、認知症のリスクが低いことが明らかになった。

適度な運動を行うことも、認知症を予防するために大切であることが、あらためて示された。

運動不足は認知症のリスクを高める

認知症は、高齢期の自立生活を妨げる主な原因のひとつだ。現在、世界中で約5,000万人もの人々が認知症をもつとされており、世界保健機関(WHO)は、認知症を予防するための取り組みを、公衆衛生上の優先事項と位置付けている。 これまでの疫学研究から、運動不足、つまり身体活動量が少ないことは、認知症のリスク要因であることが報告されている。 近年の研究では、認知症と診断される前の段階で、身体活動の低下が、見かけ上のリスクとしてみられている。つまり、身体活動低下が原因で認知症となるのではなく、認知症の結果として身体活動低下に陥るという、「因果の逆転」が指摘されている。また、身体活動の強度別にみた場合の、認知症との関連については良く分かっていない。 そこで研究グループは、多目的コホート研究である「JPHC研究」で、身体活動とその後の認知症リスクとの関連について調べた。 JPHC研究は日本人を対象に、さまざまな生活習慣と、がん・2型糖尿病・脳卒中・心筋梗塞などとの関係を明らかにする目的で実施されている多目的コホート研究。 研究グループは、2000年と2003年に、秋田、長野、沖縄、茨城、高知の5保健所管内に在住していた、50~79歳の4万3,896人の男女を2016年まで追跡して調査した。 関連情報「中・強度の運動」を行っている人は認知症のリスクが低い

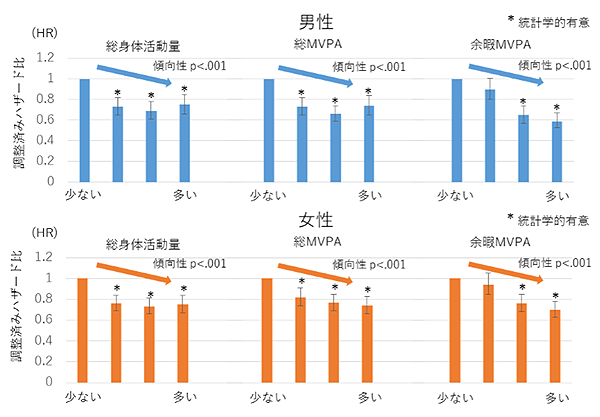

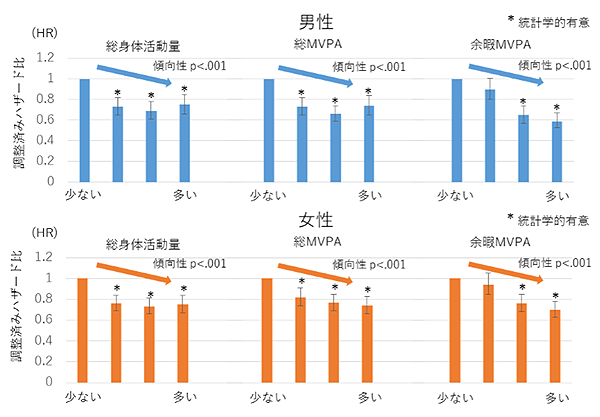

散歩くらいのゆっくりとした歩行は「低強度」、ランニングなどの激しい運動は「高強度」とされるが、「中・高強度身体活動(MVPA)」はその中間くらいの、活発なウォーキングや軽めの筋力トレーニングくらいの強度の運動。心拍数が上がり、呼吸が速くなり、うっすら汗ばむくらいの強度だ。 WHO(世界保健機関)などの運動ガイドラインでも、MVPAを1日に60分以上行うことを目標にし、座位時間を減らすことなどが推奨されている。日本人を対象とした調査でも、1日のMVPAの平均時間が長くなるほど、要支援・要介護のリスクが低くなることが確かめられている。 今回の調査では、2006年~2016年に要介護認定情報から、対象者のうち5,010人が認知症と診断されていることを確認した。解析した結果、やはり総身体活動量、総MVPA、余暇MVPAが多いことは、認知症のリスク低下と関連していた。 総身体活動量と認知症リスクとの関連には、因果の逆転が影響する可能性が示されたものの、男性では余暇MVPAが多いことは認知症リスクの低下と関連していた。 つまり、身体活動量が多いほど、あるいはMVPAが多いほど、認知症のリスクが低下することが示された。

中・高強度身体活動が多い人ほど、男女ともに認知症リスクが減少

50~79歳の日本人約4万3,000人を調査

50~79歳の日本人約4万3,000人を調査

出典:国立がん研究センター、2022年

知的活動をともなう運動は認知症の予防に効果的?

さらに、余暇のMVPAは、追跡初期に認知症と診断されたケースを除外しても、認知症のリスク低下との関連がみられた。とくに男性で、余暇MVPAについて、初期に診断された認知症を除外しても、統計学的に有意な関連が示された。 この理由は、今回MVPAと定義されたのは、アンケートで回答されたゴルフやテニスなども含まれており、知的活動をともなう中高強度の余暇の身体活動や、身体活動を通した社会的な交流が、認知症の予防に効果的だった可能性も考えられる。 一方で、活動量が高いと、追跡初期に診断された認知症を除外すると、認知症リスクの低下との関連がみられなくなった。これについては、海外の先行研究でも報告されているように、認知症と診断される前の活動性低下に影響を受けている可能性が考えられるという。 つまり、認知症の初期段階である軽度認知障害の段階でも、認知症にいたる前段階の神経心理学的特徴のひとつとして、行動抑制が起こっている可能性がある。 女性では、余暇MVPAでも関連がみられなかったが、女性は余暇以外でも、家事などの認知機能を使って行う身体活動が多く、また、女性は社会的なつながりを有している場合が多いことから、男性よりも効果がみられにくかった可能性がある。今後のさらなる研究が必要

身体活動量は、調査開始時のアンケートで把握した身体活動の項目をもとに、それぞれの項目の強度(メッツ)をあてはめ、各身体活動の実施頻度(週に1~2回など)と1回あたりの時間(30分未満など)から、1日当たりの総身体活動量を計算した。 さらに身体活動を強度別にわけ、中・強度身体活動(MVPA)を3メッツ以上の身体活動と定義し、総MVPA、余暇MVPAを計算した。分析にあたり、年齢・地域・BMI(体格指数)・喫煙・飲酒・糖尿病歴・高血圧薬の服用・職業を統計学的に調整し、これらの影響をできるだけ取り除いた。知症については、要介護認定情報から把握した。 認知症と診断される前の段階の身体活動の低下による因果の逆転の可能性を検討するために、追跡を開始してから初期に診断された認知症を、1年ずつ期間を延ばして除外した結果、除外した期間が、男性では7年以上、女性では8年以上になると、総身体活動量と総MVPAについては、関連性がみられなくなった。 「今回の研究で定義した認知症は、アルツハイマー型認知症や血管性認知症などに分類することができなかったことなどが限界点としてあげられ、今後のさらなる研究が必要です」と、研究者は述べている。 多目的コホート研究(JPHC Study) 国立がん研究センター がん対策研究所 予防関連プロジェクトAssociation Between Physical Activity and Risk of Disabling Dementia in Japan (JAMA Network Open 2022年3月29日)

[ Terahata ]

日本医療・健康情報研究所

運動療法の関連記事

- 運動と食事スタイルの改善は妊娠糖尿病の予防に役立つ

- 【リーフレット公開中】1月23日は「一無、二少、三多の日」

2月1日から「全国生活習慣病予防月間2026」がスタート! - ウォーキングや家事がメタボの人の命を救う

- 糖尿病を予防するにはランニングよりも筋トレの方が効果的?

- 【毎年2月は全国生活習慣病予防月間】

2026年のスローガンは「幸せは足元から 多く動いて健康を実感」に決定! - ウォーキングはペースを速めるほど効果が大きい

- 健康効果を得るのに1日1万歩は必要ない

- 1日7000歩のウォーキングが糖尿病・がん・認知症などのリスクを大幅減少 完璧じゃなくて良い理由

- わずか10分間のウォーキングで糖尿病リスクが減少 どの年齢の人も運動をはじめると寿命を延ばせる

- 暑い夏の運動は涼しい夕方以降に ウォーキングが糖尿病や肥満を改善 週末1日だけの運動も効果は高い

医療・健康情報グループ検索

医療・健康情報グループ検索