ニュース

2022年04月12日

糖尿病などの神経障害性疼痛からの回復に必要な細胞をはじめて発見 治療薬の開発に期待

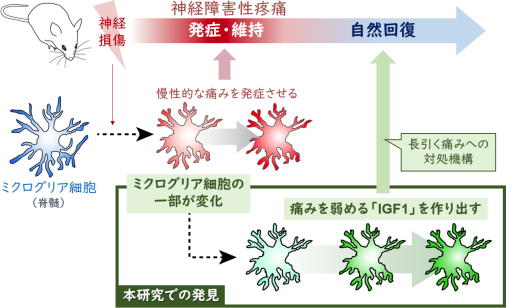

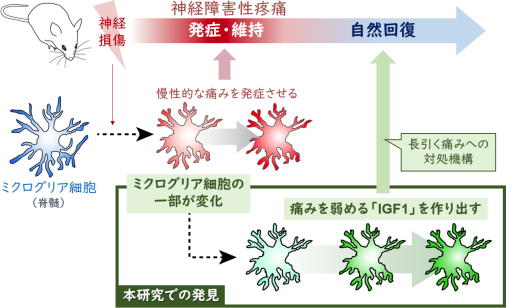

九州大学などは、痛みからの自然回復に必要な細胞を世界ではじめて発見した。この細胞は、これまで痛みの発症原因とされてきたミクログリア細胞の一部が変化したものであり、その細胞をなくしたマウスでは痛みからの回復が起こらず、長い間痛みが持続した。

このミクログリア細胞が徐々に、インスリンに似た構造をもつホルモンである「IGF1(インスリン様成長因子1)」を作るようになり、それが痛みをやわらげることも明らかにした。

これまで痛みの発症に関わるとされてきたミクログリア細胞の新たな側面が明らかになり、今後、ミクログリア細胞が変化したサブグループを増やす化合物や、IGF1を多く作り出す化合物がみつかれば、神経障害性疼痛などの慢性疼痛に有効な治療薬の開発につながる可能性がある。

痛みがやわらいでいくメカニズムを解明

糖尿病、がん、帯状疱疹、脳梗塞などで神経が傷つくと、非常に長引く痛みを発症する場合がある。この慢性疼痛は神経障害性疼痛と呼ばれ、解熱鎮痛薬などの一般的な薬では抑えることができず、モルヒネのような強い薬でも効かないことがあり、治療は難しい。日本の神経障害性疼痛の患者数は約600万人と推定されている。 基礎研究に用いるマウスでも、ある神経を傷つけると数日で痛みが出現し、数週間持続する慢性疼痛を発症する。しかし、この場合、不思議なことに、神経の傷は治っていないのに、その痛みが徐々にやわらいでいくことがある。なぜ、痛みが自然に弱くなっていくのか、そのメカニズムはこれまで不明だった。 研究グループはこれまで、神経がダメージを受けると、脊髄で「ミクログリア」という細胞が活性化して、神経障害性疼痛が発症することを明らかにしてきた。 一方で、神経を損傷させたマウスは、その傷が治っていないのにもかかわらず、徐々に痛みが弱くなっていくことが知られていた。しかし、この自然回復の仕組みはこれまで分かっていなかった。 今回の研究では、ミクログリアの一部が変化し、徐々にIGF1(インスリン様成長因子1)を作るようになり、それが痛みをやわらげていることを解明した。IGF1は、インスリンに似た構造をもつホルモンで、神経細胞の生存や成長を促す機能をもつ成長因子のひとつ。 今後は、ミクログリア細胞のサブグループ細胞を増やしたり、あるいはIGF1を多く作り出すような方法を発見すれば、神経障害性疼痛などの慢性疼痛の新たな治療法となる可能性がある。 研究は、九州大学大学院薬学研究院の津田誠主幹教授、同薬学府の河野敬太大学院生(当時)、白坂亮二大学院生、同薬学研究院の増田隆博准教授らの研究チームが、同高等研究院、生体防御医学研究所、岡山大学、国立遺伝学研究所、塩野義製薬と共同で行ったもの。研究成果は、「Science」にオンライン掲載された。

痛みがやわらいでいくメカニズムを解明

ミクログリア細胞の一部が変化し、痛みを弱める「IGF1」を作りだす。

ミクログリア細胞の一部が変化し、痛みを弱める「IGF1」を作りだす。

出典:九州大学、2022年

ミクログリア細胞の新たな作用を解明

ミクログリア細胞は、脳や脊髄に存在するグリア細胞のひとつ。正常のときには、細長い突起を動かしながら周囲の環境を監視していが、神経が傷つくと活性化し、さまざまな物質をつくりだし、神経細胞の活動を変化させる。また、ダメージを受けた神経などを貪食して除去する働きもある。 研究グループは今回の研究で、神経を傷つけたマウスの脊髄で活性化したミクログリアの一部が変化し、ある特殊なサブグループをつくりはじめることを発見した。その変化のタイミングは、痛みが弱くなる時期と相関していた。 このミクログリア細胞のサブグループの役割を明らかにするため、これを脊髄から除去したマウスを作製し、痛みを評価したところ、通常はみられるはずの痛みからの自然回復が全く起こらず、痛みが非常に長く持続することが分かった。さらに、この細胞がIGF1を作りだし、これが痛みからの回復に必要であることも明らかにした。 これまで慢性疼痛を発症させる原因とされてきたミクログリア細胞だが、その一部は状況に応じて変化し、痛みをやわらげるという、これまでの常識からは予想しえない新たな作用を獲得することを明らかにした。これは、長引く痛みへの身体の対処能力のひとつだと考えられる。 「これまで痛みの発症に関わるとされてきたミクログリア細胞でしたが、今回特定したサブグループには痛みを抑える新しい働きがありました。よって今後、このサブグループ細胞を増やすような化合物、あるいはそのサブグループ細胞でIGF1を多く作り出すような化合物がみつかれば、神経障害性疼痛などの慢性疼痛に有効な治療薬の開発につながることが期待されます」と、研究グループでは述べている。 九州大学大学院薬学研究院A spinal microglia population involved in remitting and relapsing neuropathic pain (Science 2022年3月31日)

[ Terahata ]

日本医療・健康情報研究所

糖尿病合併症の関連記事

医療・健康情報グループ検索

医療・健康情報グループ検索