ニュース

2021年04月23日

歯周病は糖尿病の合併症 運動療法は歯周病も改善することが判明 運動で脂肪肝や歯周病に対策できる

筑波大学は、運動を習慣として行うことと歯周病の発症は関連しており、運動療法は歯周病対策にもなることを解明した。

肥満のある中年男性が運動療法を行うと、運動により口の中の細菌叢の多様性が増大し、歯周病菌などが産生するLPSという毒性のある物質が減るという。

LPSの蔓延が、炎症や酸化ストレスを引き起こし、糖尿病や肝臓病を悪化させるなど、さまざまな悪影響をもたらす。

「肥満者、糖尿病、高齢者など、歯周病のリスクの高い人にとって、運動療法が重要であることが、あらためて示されました」としている。

肥満のある中年男性が運動療法を行うと、運動により口の中の細菌叢の多様性が増大し、歯周病菌などが産生するLPSという毒性のある物質が減るという。

LPSの蔓延が、炎症や酸化ストレスを引き起こし、糖尿病や肝臓病を悪化させるなど、さまざまな悪影響をもたらす。

「肥満者、糖尿病、高齢者など、歯周病のリスクの高い人にとって、運動療法が重要であることが、あらためて示されました」としている。

歯周病は糖尿病の合併症 歯周病を治療すると糖尿病も改善

歯周病は日本人中高年の8割が罹患しており、"国民病"ともいえる。歯と歯ぐきの境目にみがき残した歯垢(プラーク)にひそむ歯周病菌が原因となり、歯周組織に炎症が起こる細菌感染症だ。進行すると、やがて歯が抜けてしまうことになる。

歯周病は歯の喪失原因の第1位であるだけでない。糖尿病の人にとって、とくに恐い病気だ。

糖尿病になり、血糖コントロールが良くない状態が続くと、体の免疫力が低下し、歯周病にかかりやすくなったり、歯周病の症状を悪化させてしまうことがある。

さらに、歯周病が悪化すると、歯周組織から炎症物質が分泌される。この炎症物質が、血糖を下げるインスリンの働きを低下させるため、血糖コントロールをさらに悪化させてしまう。炎症物質は脂肪をためこみやすい体内環境にするため、肥満にもなりやすくなると考えられている。

血糖値が高い状態が続くと、それにより免疫力が低下し、さらに歯周病を進行させてしまうという、悪循環におちいることになる。

このように歯周病と糖尿病は密接な関係にある。そのため、歯周病は網膜症、腎症、神経障害、心筋梗塞、脳卒中に次ぐ、糖尿病の合併症と考えられている。

逆に、糖尿病の人が歯周病を治療すれば、糖尿病も改善しやすい。治療によって歯周組織の炎症が改善すると、炎症や毒素が全身に広がることもなく、インスリンの働きが改善して血糖値が下がりやすくなる。

糖尿病の人のなかには、歯周病のことをあまり意識していない人も多い。糖尿病の人は良好な血糖コントロールを保つとともに、積極的に歯科を受診し、原因となっているプラークや歯石を取り除くなど、歯周病の早期発見・治療を進めることが大切だ。

関連情報

運動療法は歯周病対策にもなる 歯周病が肝臓病を悪化

筑波大学は、運動療法と歯周炎の発症は関連しており、運動を習慣として行うことは歯周病対策にもなることを解明した。研究は、筑波大学医学医療系医療科学の正田純一教授らの研究グループによるもの。

肥満のある中年男性が運動療法を行うと、運動により口の中の細菌叢の多様性が増大し、歯周病菌などが産生するLPSという毒性のある物質が減るという。

LPS(リポ多糖)は体のさまざまな細胞に刺激を与えて、そこから炎症性サイトカインが分泌される。その蔓延が全身の炎症・酸化ストレスを引き起こし、糖尿病や肝臓病を悪化させるなど、さまざまな悪影響をもたらたす。

先に述べた通り、歯周病はさまざまな全身疾患と関連しており、肥満やメタボリックシンドロームとも関連が深い。メタボの人の多くで、「非アルコール性脂肪性肝疾患」(NAFLD)がみられる。

NAFLDは、アルコールを除くさまざまな原因で起こる脂肪肝の総称。その多くは、肥満、2型糖尿病、脂質異常症、高血圧をともなっていて、"メタボの肝臓病"とも考えられている。

脂肪肝が進展して、肝臓に炎症が起こると、「非アルコール性脂肪肝炎」(NASH)という肝臓病になる。NASHは、「細菌性肝炎」ともいわれおり、グラム陰性細菌であるLPSが、その病態に大きく影響していると考えられている。

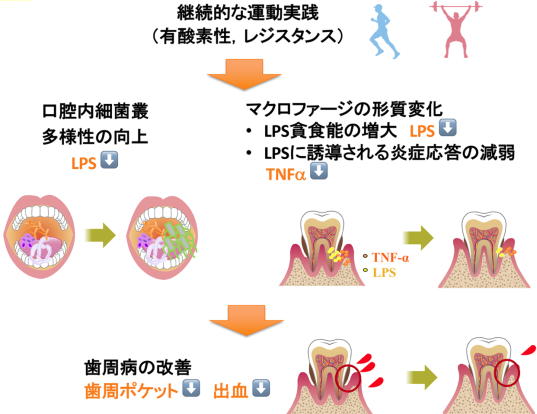

運動療法が⻭周病を改善するメカニズム

出典:筑波大学、2021年

運動で脂肪肝や肝臓病を予防・改善

運動療法がもつ⻭周病の改善効果を解明

その結果、運動療法により、口腔内細菌叢の多様性が増大することが明らかになった。口腔に生息するアクチノマイセス、コリネバクテリウム、カンピロバクターといった菌数が運動介入後に増加していた一方で、歯周病の発症に関わるとされるプレボテラなどの菌は減っていた。

さらに、口腔内細菌叢の多様性を増大したことで、唾液成分が変化し、唾液中のLPSとTNF-αといった炎症を引き起こす因子が減少することが確かめられた。

運動療法によって、⼝腔内細菌叢の種多様性が増⼤すること、また、LPS産⽣に関わる⻭周病菌の菌数とLPS産⽣能が減少する。つまり、運動療法には、⼝腔内環境を改善する新しい効果があることが示された。

これまで運動習慣のある人では歯周病の有病率が低いという報告はあったが、一般に、運動が健康にもたらすベネフィットに関する具体的なエビデンスは十分に示されていなかった。

「肥満者、糖尿病、高齢者など、歯周病のリスクの高いグループに対する健康管理の一環として、運動療法が重要であることがより明確になりました」と、研究グループは述べている。

「今後、NAFLD肥満者に加えて、⾮肥満者、⾼齢者を対象とした、前向きの⼤規模な無作為化対照の臨床試験を考案し、運動療法がもつ⻭周病に対する改善効果とそのメカニズムについてさらに解明していく予定です」としている。

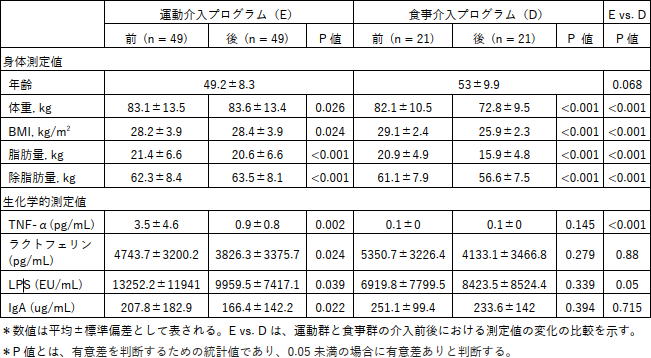

運動療法と⾷事療法により体にさまざまな変化が起こる 体組成と⽣化学特徴の変化と⽐較

出典:筑波大学、2021年

Evidence that periodontal treatment improves diabetes outcomes:a systematic review and meta-analysis(Journal of Clinical Periodontology 2013年4月30日)Treatment of periodontal disease for glycaemic control in people with diabetes mellitus(Cochrane Database of Systematic Reviews Review 2015年11月6日) 筑波⼤学医学医療系医療科学

筑波⼤学附属病院 つくばスポーツ医学・健康科学センター

Effects of Exercise on the Oral Microbiota and Saliva of Patients with Non-alcoholic Fatty Liver Disease(International Journal of Environment Research & Public Health 2021年4⽉9⽇)

[ Terahata ]

日本医療・健康情報研究所

運動療法の関連記事

- 運動と食事スタイルの改善は妊娠糖尿病の予防に役立つ

- 【リーフレット公開中】1月23日は「一無、二少、三多の日」

2月1日から「全国生活習慣病予防月間2026」がスタート! - ウォーキングや家事がメタボの人の命を救う

- 糖尿病を予防するにはランニングよりも筋トレの方が効果的?

- 【毎年2月は全国生活習慣病予防月間】

2026年のスローガンは「幸せは足元から 多く動いて健康を実感」に決定! - ウォーキングはペースを速めるほど効果が大きい

- 健康効果を得るのに1日1万歩は必要ない

- 1日7000歩のウォーキングが糖尿病・がん・認知症などのリスクを大幅減少 完璧じゃなくて良い理由

- わずか10分間のウォーキングで糖尿病リスクが減少 どの年齢の人も運動をはじめると寿命を延ばせる

- 暑い夏の運動は涼しい夕方以降に ウォーキングが糖尿病や肥満を改善 週末1日だけの運動も効果は高い

医療・健康情報グループ検索

医療・健康情報グループ検索