ニュース

2023年05月31日

糖尿病が「治る」病気に? 100⼈に1⼈は⾎糖値が正常化し薬が不要に こんな人が「寛解」しやすい

- キーワード

- おすすめニュース 糖尿病と肥満 糖尿病の検査(HbA1c 他) 糖尿病予備群

糖尿病は「いったんなったら治らない」「1度薬を飲みみはじめると⼀⽣飲み続けなければならない」と⾔われている。

しかし、新潟⼤学の研究により、いったん2型糖尿病になった⼈のなかで、⾎糖値が正常近くまで改善し、薬が不要な状態となる(糖尿病が「寛解」する)⼈も、⼀定の割合でいることが明らかになった。

2型糖尿病の「寛解」が起こりやすい人の特徴も示された。ただし、糖尿病が「治った」という人も、定期的に医療機関で検査を受け、必要な治療については受ける必要があるとみられている。

「2型糖尿病と診断された人は、早期から食事や運動などの⽣活スタイルの改善や治療に取り組み、肥満のある人は健康的に体重を減らすことが大切です」と、研究グループでは述べている。

100⼈に1⼈は糖尿病が「治る」?

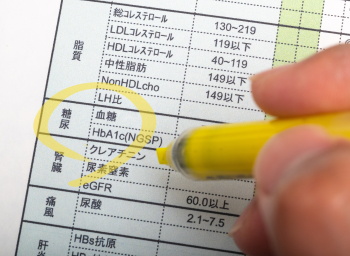

「糖尿病を発症すると、⼀⽣付き合わなければならない(治らない)」と⾔われている。 しかし実際には、いったん2型糖尿病と診断され、治療を開始した患者のなかに、⾷事療法や運動療法をはじめとする⽣活スタイルの改善を徹底し、⼀時的な薬物療法、肥満外科⼿術や、これらの組合せによる減量などを通して、⾎糖値が正常近くまで改善し、薬物療法が不要な状態となる患者がいることが知られている。 病気が完全に治った(治癒した)と言える状態ではないにしても、病気による症状や検査値などの異常が消失した状態は「寛解」と呼ばれている。 ⽇本⼈の糖尿病の95%を占めるとみられている2型糖尿病は、遺伝的素因により血糖値を下げるホルモンでありインスリンが出にくくなる「インスリン分泌低下」と、環境的素因としてインスリンが効きにくくなる「インスリン抵抗性」が加わり、血糖値が高くなり発症する疾患。 インスリン抵抗性の要因は肥満とみられている。海外では、たとえば高度な肥満のある2型糖尿病患者が、健康的な体重まで改善すると、糖尿病が寛解するケースがあることが報告されている。 なお、海外では糖尿病の「寛解」について、「薬物療法を行っていない状態で少なくとも3ヵ月間、HbA1c6.5%未満が持続している状態」などとされている。 しかし、⽇本⼈での、どの程度の患者が「寛解」しているのか、またどのような患者が「寛解」しやすいのかについてはよく分かっていない。 さらに、いったん「寛解」した⼈のうち、どのような⼈が⻑期間にわたりその状態を維持できるかについてもはっきりと分かってない。肥満があり体重を大きく減らした患者で「寛解」が多い傾向

そこで、新潟⼤学の研究グループは、糖尿病データマネジメント研究会(JDDM)がもっている、⽇本全国の糖尿病専⾨施設に継続して通院している糖尿病患者約4万8,000⼈の⻑期間の臨床データを解析した。 JDDMは、全国の糖尿病臨床医が参加しており、糖尿病診療支援ソフトをベースに、2001年から糖尿病患者の臨床データを集積している。そのデータをもとに多くの成果を発表している。 その結果、主に次のことが明らかになった――。- ⽇本⼈の2型糖尿病患者のおよそ100⼈に1⼈が「寛解[薬物療法を行っていない状態で、HbA1c6.5%未満が3ヵ月間続いている]」している。

- とくに肥満があり、体重を大きく減らした患者で「寛解」が多い傾向がある。「寛解」の頻度は、体重の1年間の減量幅が5〜9.9%の⼈で2.5倍に、10%以上の⼈では5.0倍に増加した。

- 「糖尿病と診断されてからの期間が短い⼈」「血糖管理の指標となるHbA1cの値が低い⼈」「体格指数(BMI)が⾼い肥満の⼈」「1年間の体重減少が⼤きい⼈」「薬物治療を受けていない⼈」では、それぞれ「寛解」が多くみられる傾向がある。

- 1年間の減量幅が5%以上の⼈では、寛解後に再発する傾向は低い、つまり寛解の状態が継続する傾向が⾼い。

⽇本⼈でも欧⽶⼈と同じように糖尿病の「寛解」はありえる?

早期から⽣活スタイル改善や治療に取り組み体重管理を⾏うことが大切

「⽇本⼈は、遺伝的に欧⽶⼈よりもインスリンを分泌する⼒が弱いため、欧⽶⼈ほどBMIが⾼くなくても、糖尿病になる⼈も多いですが、今回の研究結果から、⾷事や運動をはじめとした治療への取組みにより、5%程度の減量から糖尿病の寛解を期待できる可能性が⽰されました」と、研究グループでは述べている。 「これまで"糖尿病は治らない"と⾔われていましたが、たとえ糖尿病と診断されても、早期から⽣活スタイルの改善や薬物治療に取り組み、減量を⾏うことで、2型糖尿病の寛解が可能なケースがあることを⽰しています」。 また、⼀度「寛解」にいたった場合でも、体重を適正に管理し、定期的に診察を受けることが、寛解後の再発を予防するにあたり重要である可能性も⽰された。 なお、「今回の研究は、観察研究であることから、原因と結果の関係を⽰したものではなく、今後、⽣活指導や薬物療法による介⼊研究を⾏うことで、実際にどの程度の⼈が寛解し、寛解の状態が持続するかを確認する必要があります」と、研究グループでは付け加えている。 「今後は、構築したデータをもとに、寛解に関連する要因の分析を継続し、より多くの⼈が寛解を達成できるようにするにはどうしたら良いかを解明し、現場診療に活かす予定です」としている。 新潟⼤学⼤学院医⻭学総合研究科⾎液・内分泌・代謝内科学分野Incidence and predictors of remission and relapse of type 2 diabetes mellitus in Japan: Analysis of a nationwide patient registry (JDDM73) (Diabetes, Obesity and Metabolism 2023年5⽉8⽇)

[ Terahata ]

日本医療・健康情報研究所

糖尿病の検査(HbA1c 他)の関連記事

- 針を刺さない血糖測定への挑戦―「超音波」で血糖の状態を知る新技術

- 糖尿病の人の熱中症を防ぐための10ヵ条 猛暑は血糖管理を悪化させる? 十分な対策を

- 減塩食が糖尿病の合併症リスクを低下 塩分を減らすと血圧を下げられる 【おいしく減塩する方法】

- 糖尿病と肥満のある人が体重を減らすとお得がいっぱい たとえ減量に失敗してもメリットが 食事日記をつければ成功率は2倍に

- 肥満のある人が体重を減らすと糖尿病リスクは大幅減少 中年期の体重管理は効果が高い 血糖値を下げる薬を止められる人も

- 糖尿病の合併症を防ぐために「高血糖」と「高血圧」の治療が必要 高血圧があるとリスクは3倍に上昇

- 【笑いが糖尿病を改善】 お笑いライブ鑑賞でストレスが減り楽観性が向上 「笑いヨガ」の効果

- 糖尿病の人は歯を失いやすい 血糖管理が良好だと歯も丈夫に 糖尿病の治療と歯科受診が大切

- 腎臓病は糖尿病の人が発症しやすい合併症 腎臓病の治療は進歩している 透析にならないために

- 糖尿病と高血圧があると腎臓病リスクが上昇 運動時間をわずか5分増やすだけで血圧は低下【高血圧の日】

医療・健康情報グループ検索

医療・健康情報グループ検索