ニュース

2019年01月11日

2型糖尿病による筋力低下のメカニズムを解明 運動療法が筋肉の質を改善

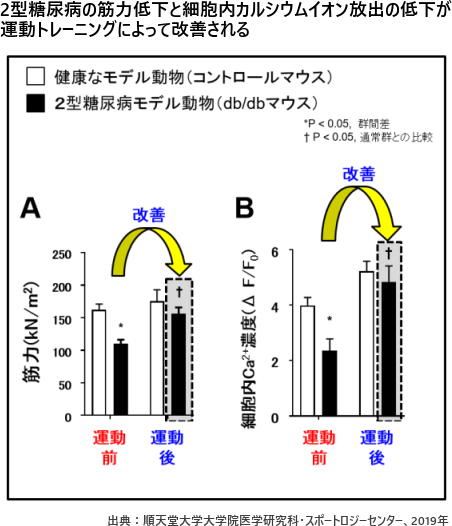

2型糖尿病患者に生じる骨格筋の筋力低下は、高齢になってからの寝たきりの原因になると注目されている。順天堂大学の研究グループは、細胞内カルシウムイオンの調節障害が筋力低下に関与していることを確かめた。

さらに、運動療法によって、筋力低下を改善できるだけでなく、細胞内カルシウムイオンの調節障害も改善できることも明らかにした。2型糖尿病患者の筋力低下の予防法および治療薬の開発につながる可能性がある。

研究は、順天堂大学大学院医学研究科・スポートロジーセンターの江島弘晃研究員(現ユタ大学)、田村好史准教授、河盛隆造センター長、代謝内分泌内科学の綿田裕孝教授らの研究グループによるもの。詳細は米国生理学会雑誌「Journal of Applied Physiology」オンライン版で公開された。

さらに、運動療法によって、筋力低下を改善できるだけでなく、細胞内カルシウムイオンの調節障害も改善できることも明らかにした。2型糖尿病患者の筋力低下の予防法および治療薬の開発につながる可能性がある。

糖尿病は筋力を低下させる

骨格筋は、腕や脚の筋肉、腹筋、背筋などで、体を支え動かす役割を担っている。骨格筋は日常生活をおくる上で欠かすことができない。

しかし、高齢により筋力が低下すると、徐々に身体を動かせなくなり、寝たきりのリスクが高まる。さらに、2型糖尿病患者ではその多くに筋力低下が生じやすく、深刻な影響をもたらす。

これまで、糖尿病により筋力の低下が生じる原因は、筋量の減少だと考えられてきたが、最近では、糖尿病患者では同じ筋量でも筋力が低く、筋肉の質の低下が起こることが分かってきた。

この筋肉の質の低下が糖尿病患者でどのように生じているのか、その分子メカニズムを明らかにするため、研究グループは、筋肉の質の指標となる筋力と筋収縮に関わる細胞内カルシウムイオンの濃度変化に着目し、分子メカニズム解明の研究を実施した。

カルシウムイオンは、骨格筋での収縮と弛緩という役割を担っている。骨格筋が収縮と弛緩を繰り返すことで体を動かすことができ、このときにカルシウムイオンが細胞内に放出されることで筋の収縮が開始される。

関連情報

運動療法で筋力低下を防げる

研究グループは、2型糖尿病モデル動物(db/dbマウス)を用いて実験を実施。2型糖尿病のマウスでは、運動前に健康なマウスに比べ、電気刺激による筋肉の収縮時の細胞内カルシウムイオン(Ca2+)濃度が低下していた。

画像はマウスの骨格筋を酵素処理によって一本の筋線維にしたもので、蛍光イメージング法により細胞内カルシウムイオンの濃度を測定可能にしたもの。

蛍光イメージングは、目的となるカルシウムイオンだけを蛍光で光らせ、その蛍光をとらえる専用の顕微鏡を用いてその変化を観察する手法。研究では、マウスから摘出した骨格筋を一本の筋線維にし、カルシウムイオン特異的な蛍光プローブを導入することで、電気刺激による筋肉の収縮時の蛍光強度がカルシウムイオンの濃度として測定された。

画像はマウスの骨格筋を酵素処理によって一本の筋線維にしたもので、蛍光イメージング法により細胞内カルシウムイオンの濃度を測定可能にしたもの。

蛍光イメージングは、目的となるカルシウムイオンだけを蛍光で光らせ、その蛍光をとらえる専用の顕微鏡を用いてその変化を観察する手法。研究では、マウスから摘出した骨格筋を一本の筋線維にし、カルシウムイオン特異的な蛍光プローブを導入することで、電気刺激による筋肉の収縮時の蛍光強度がカルシウムイオンの濃度として測定された。

Dysfunction of muscle contraction with impaired intracellular Ca2+ handling in skeletal muscle and the effect of exercise training in male db/db mice(Journal of Applied Physiology 2018年11月15日)

[ Terahata ]

日本医療・健康情報研究所

医療の進歩の関連記事

- 息で糖尿病を検出するセンサーが開発進行中

- 先進医療技術の普及により1型糖尿病患者の血糖管理が大きく改善

- 注射だけでない未来へ「飲むインスリン」研究のいま

- 糖尿病の治療薬メトホルミンが長寿に関係 老化を遅らせ寿命を延ばす薬に期待

- 【1型糖尿病の最新情報】幹細胞から分化した膵島細胞を移植 インスリンが不要になり重症低血糖もゼロに

- 【1型糖尿病の最新情報】発症からインスリン枯渇までの期間を予測 より効果的な治療を期待 日本初の1型糖尿病研究

- 「異種移植」による腎臓移植が最長記録 米国で臨床試験の開始を公表

- 最新版!『血糖記録アプリ早見表2025-2026』を公開

- 腎不全の患者さんを透析から解放 「異種移植」の扉を開く画期的な手術が米国で成功

- 【歯周病ケアにより血糖管理が改善】糖尿病のある人が歯周病を治療すると人工透析のリスクが最大で44%減少

医療・健康情報グループ検索

医療・健康情報グループ検索