ニュース

2014年10月22日

骨が作るタンパク質が血糖値を下げる オステオカルシンが代謝を改善

- キーワード

- 医療の進歩

九州大学は、骨で作られるタンパク質である「オステオカルシン」を経口投与することで、血糖値が下がり、全身の代謝が活性化することを明らかにしたと発表した。

オステオカルシンは、骨を形成する細胞である骨芽細胞が分泌するタンパク質。骨中に約0.4%の割合で存在し、わずかな量が血中を循環している。全身のエネルギー代謝を活性化する作用があり、近年注目を集めている。

同研究グループは2013年に、インスリン分泌を増加させる働きをするインクレチンであるGLP-1を介して、オステオカルシンがインスリン分泌を促進することをはじめて解明した。また、オステオカルシンを経口投与しても効果があることも明らかにしていた。

オステオカルシンがGLP-1を介してインスリン分泌を促進

今回の研究では、オステオカルシンを長期間飲み続けた際に全身のエネルギー代謝にどのような影響を及ぼすかを調べ、さらに、経口投与したオステオカルシンがどの程度血中に吸収され、消化管に残るのかを明らかにした。

研究グループが雌のマウスに、離乳直後から週3回、3ヵ月にわたってオステオカルシンを飲ませたところ、空腹時の血糖値が低下し、糖尿病の指標である耐糖能が改善した。

オステオカルシンを飲み続けたマウスの膵臓では、インスリンを合成・分泌するランゲルハンス島のβ細胞が増殖し、ランゲルハンス島が増大していることがわかった。それに伴ってインスリンの分泌量も増えていた。

高脂肪・高炭水化物のエサで飼育したメタボリックシンドロームのマウスでも同様に、オステオカルシンによって糖代謝が改善する結果が得られた。

続いて、GLP-1の作用を阻害する薬剤を投与した後に同様の実験を行うと、これらの効果はみられなかった。これにより、オステオカルシンによる糖代謝改善効果の大部分は、GLP-1を介したものであると考えられるとしている。

経口投与によってオステオカルシン濃度が上昇

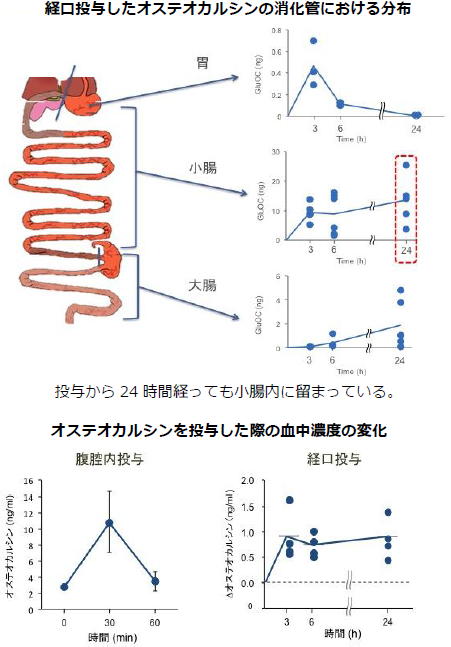

研究チームは、経口投与したオステオカルシンの動態を調べ、わずかな量が消化液で分解されずに小腸まで達し、少なくとも24時間とどまっていることを突き止めた。

吸収されたオステオカルシンは全身を循環している血液中にあり、血中オステオカルシン濃度が上昇するのに伴い、血中のGLP-1濃度も上昇することも分かった。

経口投与は簡単で安全な方法という利点がある。経口投与によってオステオカルシンの血中濃度を上げることができれば、さらなる血糖降下作用が期待できる。

「オステオカルシンは、代謝改善などメタボリックシンドロームの予防薬として使える可能性がある。オステオカルシンの吸収を促進するような物質がみつかれば、それとの併用投与も有効だろう。研究を重ねて、臨床応用の道を探りたい」と、研究チームの平田雅人主幹教授は話している。

研究は、九州大学大学院歯学研究院口腔細胞工学分野の平田雅人主幹教授、溝上顕子助教と同大大学院歯学府の安武雄氏らの研究グループが、九州歯科大学応用薬理学分野の竹内弘教授のグループと共同で行った。

[ Terahata ]

日本医療・健康情報研究所

医療の進歩の関連記事

- 息で糖尿病を検出するセンサーが開発進行中

- 先進医療技術の普及により1型糖尿病患者の血糖管理が大きく改善

- 注射だけでない未来へ「飲むインスリン」研究のいま

- 糖尿病の治療薬メトホルミンが長寿に関係 老化を遅らせ寿命を延ばす薬に期待

- 【1型糖尿病の最新情報】幹細胞から分化した膵島細胞を移植 インスリンが不要になり重症低血糖もゼロに

- 【1型糖尿病の最新情報】発症からインスリン枯渇までの期間を予測 より効果的な治療を期待 日本初の1型糖尿病研究

- 「異種移植」による腎臓移植が最長記録 米国で臨床試験の開始を公表

- 最新版!『血糖記録アプリ早見表2025-2026』を公開

- 腎不全の患者さんを透析から解放 「異種移植」の扉を開く画期的な手術が米国で成功

- 【歯周病ケアにより血糖管理が改善】糖尿病のある人が歯周病を治療すると人工透析のリスクが最大で44%減少

医療・健康情報グループ検索

医療・健康情報グループ検索