ニュース

2023年11月15日

インスリンを産生するβ細胞を増やすのに成功 糖尿病を根本的に治す治療法の開発に弾み 東北大学

- キーワード

- 医療の進歩 医薬品/インスリン 糖尿病の検査(HbA1c 他)

東北大学と科学技術振興機構(JST)は、脳と膵臓をつなぐ自律神経を個別に刺激する方法を独自に開発し、インスリンを作る細胞を増やせることを確かめたと発表した。

インスリンを産生するβ細胞が減ってしまった糖尿病マウスの自律神経を刺激することで、β細胞が再生し、血糖値を改善するのに成功した。

自律神経の刺激によりβ細胞を増やすという、糖尿病を根本的に治療する方法の開発や、β細胞の数や働きを調節するメカニズムの解明が進むことが期待されるとしている。

インスリンを産生する膵臓のβ細胞を増やす治療法の開発

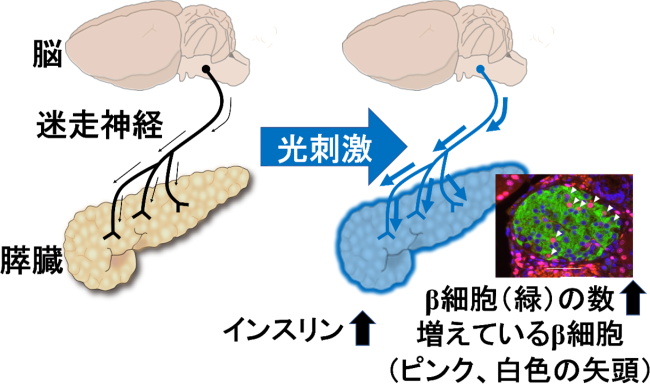

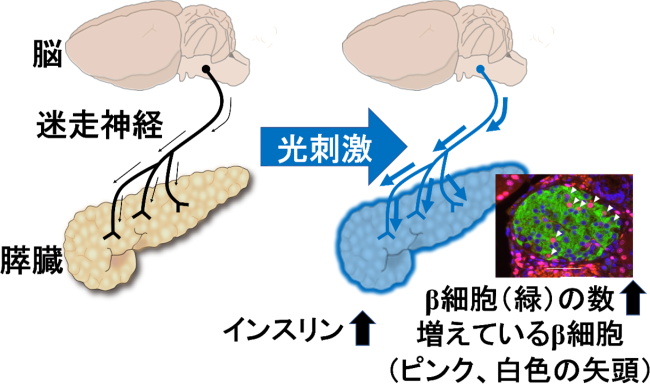

糖尿病の人の多くは、血糖値を下げるホルモンであるインスリンを産生する膵臓のβ細胞が減少することで、血糖値が上昇し発症する。 β細胞が食事に応じてインスリンを血中に分泌する働きをすることで、食前は血糖値が下がりすぎず、食後は血糖値が上がりすぎないように調整されるが、このβ細胞の働きが悪くなったり、数が減ったりすることで、血糖値が上昇する。 このβ細胞を体内で増やす治療法の開発が、世界中で進められているが、実用化には課題がある。 そこで東北大学の研究グループは、脳と膵臓をつなぐ迷走神経を刺激することで、体のなかでβ細胞を増やす治療法の開発に取り組んでいる。 迷走神経は、脳から心臓や肺、内臓などの末梢器官に情報を伝達する自律神経の一種で、心拍数や血圧を低下させたり、消化管の運動を促すなどの働きをしている。 研究グループはこのほど、脳と膵臓をつなぐ自律神経を個別に刺激する方法を独自に開発し、インスリンを作る細胞を増やし治療するのにはじめて成功した。 糖尿病マウスを使った実験で、「オプトジェネティクス」という手法を用い、光によって膵臓の迷走神経を刺激するのに成功。 この方法により、インスリンの産生が減り糖尿病を発症したマウスの膵臓の迷走神経を刺激したところ、β細胞が再生し、血糖値が改善した。 「今回の研究は、インスリンを産生するβ細胞を増やすという、糖尿病を根本的に予防・治療する方法の開発につながるものです。また、β細胞の数や働きを調節する仕組みや、糖尿病を発症するメカニズムの解明も進むと考えられます」と、研究グループでは述べている。 研究は、東北大学大学院医学系研究科糖尿病代謝内科学分野および東北大学病院糖尿病代謝科の今井淳太准教授、川名洋平助教、片桐秀樹教授らの研究グループが、東北大学大学院生命科学研究科、東北大学大学院医工学研究科などと共同で行ったもの。研究成果は、「Nature Biomedical Engineering」に発表された。

光によって膵臓の迷走神経を刺激 β細胞の再生に成功

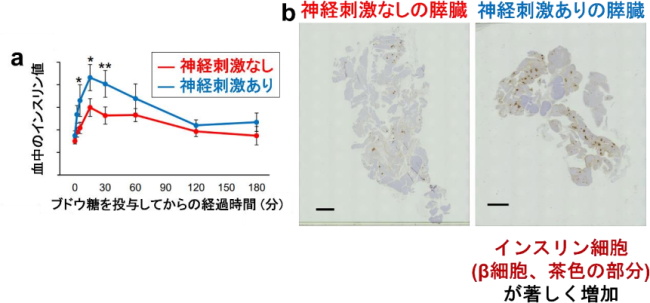

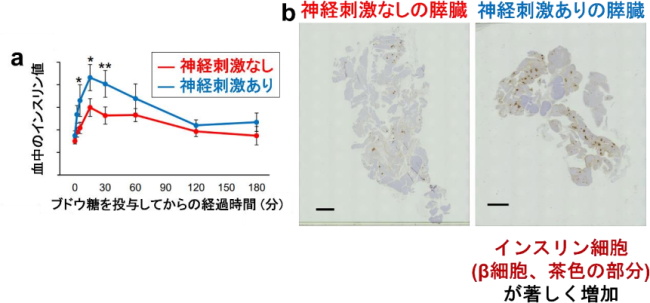

β細胞数とインスリン産生が増えた

β細胞数とインスリン産生が増えた

緑色の表示はβ細胞が集まっている膵臓のランゲルハンス島 ピンク色および白色の矢頭は増えたβ細胞の核

膵臓の迷走神経を刺激することでβ細胞を増やすのに成功

ブドウ糖を投与したときの血中のインスリン値が増えた

ブドウ糖を投与したときの血中のインスリン値が増えた

出典:東北大学、科学技術振興機構、2023年

体にはインスリンを産生するβ細胞を増やす仕組みが備わっている

ヒトをはじめとする生き物の体には、インスリンを産生するβ細胞の数を増やす仕組みがそもそも備わっている。今回の研究は、この生来の仕組みを活用したものだ。 研究グループはこれまで、迷走神経と呼ばれる自律神経の一種から放出される信号が、β細胞に与える影響の研究を続けてきた。 今回、体内でβ細胞を増やすためには、膵臓につながる迷走神経を刺激することが有用と考え、膵臓迷走神経だけを活性化してβ細胞を増やすことができるか、またその方法で糖尿病を治療できるかを研究した。 研究で活用したのは、「オプトジェネティクス」(光遺伝学)と呼ばれる、「青い光をあてると神経が活性化される」という手法だ。 まず、迷走神経に青い光を当てると、その神経が活性化するように遺伝子改変されたマウスを作製。次に、近赤外光があたると青い光を発する物質(ランタノイド粒子)をそのマウスの膵臓に留置した。 近赤外光は体を透過する光であり、体外から近赤外光をあてたときだけ、膵臓が青く光り、膵臓迷走神経が活性化する。この独自の手法の開発により、生きたマウスに対し、意図したタイミングで膵臓につながる迷走神経だけを刺激することが可能となった。 この方法を用い、膵臓につながる迷走神経だけを刺激したところ、ブトウ糖を与えたときの血中のインスリン量が著明に増加し、β細胞の働きが良くなっていることが確かめられた。 さらに、2週間ほど続けてこの神経を刺激した結果、β細胞の数を2倍以上にまで大きく増やすことに成功した。つまり、膵臓迷走神経の刺激は、質と量の両面からβ細胞を活発にし、血中のインスリン量を増加させた。β細胞の調節や糖尿病発症のメカニズムの解明にもつながる成果

「今回の研究により、膵臓につながる迷走神経を刺激することで、マウス体内でβ細胞を増やすことが可能であることを発見し、糖尿病の予防・治療に成功しました」と、片桐秀樹教授はコメントしている。 「これは、糖尿病の根本的な予防・治療法の開発につながるものであり、β細胞の数や働きを調節する仕組みや糖尿病発症のメカニズムの解明も進むものと考えられます」としている。 なお、この方法は遺伝子改変を活用しているため、ただちにヒトの膵臓内にあるβ細胞を増やす試験に直接適応できるものではないにしても、ヒトのてんかん、うつ病や一部の腸炎の治療で、迷走神経を電気刺激する方法が用いられており、迷走神経刺激装置も広く普及していることから、今回の成果により、膵臓の迷走神経の刺激によりβ細胞の働きを良くしたり増やす糖尿病の予防・治療法の開発が進むことが大いに期待できるとしている。 研究は、「文部科学省科学研究費補助金」、「科学技術振興機構(JST)ムーンショット型研究開発事業」、日本医療研究開発機構(AMED)革新的先端研究開発支援事業(PRIME)「生体組織の適応・修復機構の時空間的解析による生命現象の理解と医療技術シーズの創出」研究開発領域における研究開発課題「組織の適応・修復のための神経シグナルを介した細胞増殖制御機構の解明」の支援を受けて行われた。 東北大学大学院医学系研究科 糖尿病代謝内科学分野Optogenetic stimulation of vagal nerves for enhanced glucose-stimulated insulin secretion and β cell proliferation (Nature Biomedical Engineering 2023年11月9日)

[ Terahata ]

日本医療・健康情報研究所

医療の進歩の関連記事

- 息で糖尿病を検出するセンサーが開発進行中

- 先進医療技術の普及により1型糖尿病患者の血糖管理が大きく改善

- 注射だけでない未来へ「飲むインスリン」研究のいま

- 糖尿病の治療薬メトホルミンが長寿に関係 老化を遅らせ寿命を延ばす薬に期待

- 【1型糖尿病の最新情報】幹細胞から分化した膵島細胞を移植 インスリンが不要になり重症低血糖もゼロに

- 【1型糖尿病の最新情報】発症からインスリン枯渇までの期間を予測 より効果的な治療を期待 日本初の1型糖尿病研究

- 「異種移植」による腎臓移植が最長記録 米国で臨床試験の開始を公表

- 最新版!『血糖記録アプリ早見表2025-2026』を公開

- 腎不全の患者さんを透析から解放 「異種移植」の扉を開く画期的な手術が米国で成功

- 【歯周病ケアにより血糖管理が改善】糖尿病のある人が歯周病を治療すると人工透析のリスクが最大で44%減少

医療・健康情報グループ検索

医療・健康情報グループ検索