ニュース

2022年08月09日

「納豆」が認知症の予防に役立つ可能性 糖尿病の人にも勧めたい大豆食品

豆腐、納豆、枝豆、みそ、大豆の煮豆、厚揚げ、がんもどき、おから、豆乳など、大豆食品は日本食に欠かせない。

なかでも納豆などの「発酵性大豆食品」は健康に良いと注目されている。

納豆をよく食べている女性は、認知症リスクが低いことが、日本人を対象とした大規模な調査で明らかになった。

これまでの研究でも、納豆などの発酵性大豆食品をよく食べているほど、死亡リスクが低く、とくに循環器疾患による死亡リスクが低いことが示されている。

納豆は日本を代表する発酵性大豆食品

納豆や豆腐、みそ、大豆の煮豆、豆乳などの大豆食品には、植物性のタンパク質、食物繊維、ミネラル、イソフラボンといったさまざまな成分が含まれ、血圧・体重・血中脂質などに良い効果を及ぼすことが報告されている。 大豆食品に含まれるイソフラボンは、ポリフェノールの一種で、食事で十分に摂取していると、認知機能や記憶の改善に効果があるという報告がある。大豆食品を食べることが、認知機能の低下やアルツハイマー病を予防するのに役立つ可能性があると期待されている。 さらに、大豆の発酵食品である納豆には、納豆の発酵過程で納豆菌が産出するナットウキナーゼやポリアミンといった酵素も多く含まれる。 納豆のネバネバした部分に含まれる成分がナットウキナーゼで、生理活性をもつのがポリアミン。ともに動物実験などで認知機能の低下を予防する効果が示されており、健康増進や抗加齢に有用とみられている。 しかし、これまでの研究では、大豆食品や豆腐などの個別の摂取量と認知機能との関連については、まとまった結果をえられていなかった。そこで国立がん研究センターなどの研究グループは、大豆食品、個別の大豆食品(納豆、みそ、豆腐)・イソフラボンの摂取量とその後の認知症リスクとの関連を調べた。大豆食品をよく食べている人と食べていない人を比較

研究は、多目的コホート「JPHC研究」グループによるもの。研究成果は、「European Journal Of Nutrition」に掲載された。 JPHC研究は、日本人を対象に、さまざまな生活習慣と、がん・2型糖尿病・脳卒中・心筋梗塞などとの関係を明らかにする目的で実施されている多目的コホート研究。 研究グループは、1995年と1998年に秋田、長野、沖縄、茨城、高知の5保健所管内に在住していた45~74歳の4万1,447人(男性 1万8,991人、女性 2万2,456人)を対象に、2016年まで追跡して調査し、認知症の発症との関連を調べた。 138食品が含まれる食事アンケート調査票から、総大豆食品[納豆、みそ、豆腐、ゆし豆腐、高野豆腐、油揚げ、豆乳]、納豆、みそ、豆腐[豆腐、ゆし豆腐、高野豆腐]、イソフラボンの1日当りの摂取量を計算した。 参加者を、人数が均等になるよう5つのグループに分け、摂取量の多いグループと少ないグループを比較し、その後の認知症リスクを調べた納豆をよく食べている女性は認知症リスクが低下

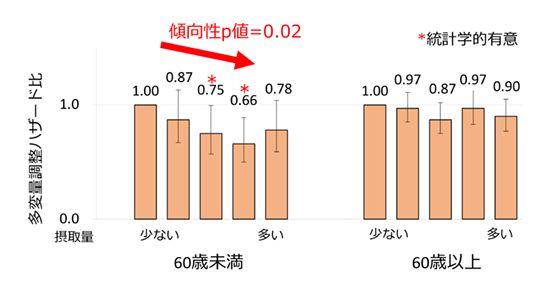

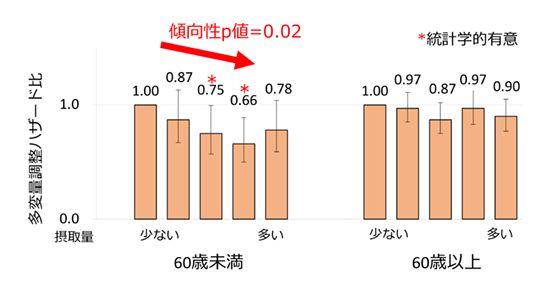

2006年~2016年の平均9.4年の追跡期間中に、要介護認定情報から4,911人が認知症と診断されたことを確認。 個別の食品でみると、男性では関連はみられなかったものの、女性では納豆の摂取が多いグループで、認知症リスクが低下する傾向がみられた。 年齢を60歳以上と未満で分けて調べたところ、とくに60歳未満の女性では、納豆摂取と認知症リスク低下との関連が有意にみられた。 一方、男性では総大豆食品および個々の大豆食品やイソフラボンと認知症リスクとの関連について、年齢での違いはみられなかった。また、男女とも、総大豆食品やイソフラボンと認知症リスクとの関連はみられなかった。

納豆をよく食べている60歳未満の女性は認知症リスクが低下

出典:国立がん研究センター、2022年

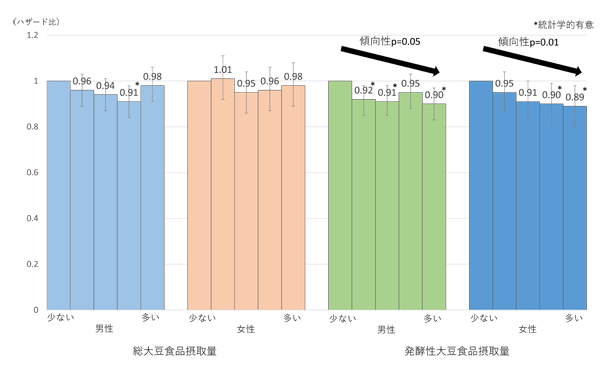

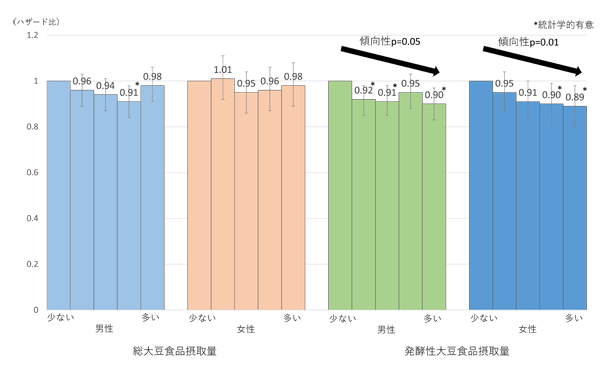

納豆が総コレステロールや悪玉コレステロールを減少

大豆食品について、女性では納豆の摂取と認知症リスクの低下との関連がみられた。 納豆には、イソフラボンも多く含まれ、ナットウキナーゼやポリアミンといった酵素も含まれている。 これらの成分により、動物実験では、認知症のリスクとなるタンパク質(アミロイドβ)の蓄積を抑制することが報告されており、日本人でも認知症のリスク低下に働いている可能性が考えられるという。 JPHC研究のこれまでの成果でも、納豆などの発酵性大豆食品の摂取量が多いほど、死亡リスクが低く、とくに循環器疾患による死亡リスクが低いことが示されている。 納豆などを食べることは血中脂質にも影響し、総コレステロール、悪玉のLDLコレステロール、中性脂肪などがそれぞれ減少することも示されている。 さらに、大豆食品やイソフラボンの摂取量が多いと、とくに肥満や閉経後の女性で、2型糖尿病の発症のリスクが低下するという結果も出ている。

納豆などの発酵性大豆食品をよく食べている人は死亡リスクが低下

出典:国立がん研究センター、2020年

納豆による認知症予防効果は60歳未満の女性で大きい

みそは塩分を多く含む 摂り過ぎには注意が必要?

一方、研究では気になる結果も示された。女性では、みその摂取量がもっとも多いグループは、認知症リスクが高くなった。 これについては、みそは塩分を多く含んでいるため、認知症のリスクのひとつである高血圧や脳卒中を介した可能性を考えられるという。 高血圧の予防・対策のためにも、食事では塩分を摂り過ぎないようにすることが、やはり大切だ。 「今回の研究では、認知症の病型(アルツハイマー型か血管性認知症など)が分類できなかったことや、追跡期間中の食事の変化を考慮していない点などが限界としてあげられます」と、研究グループは付け加えている。 多目的コホート研究(JPHC Study) 国立がん研究センター がん対策研究所 予防関連プロジェクトSoy product intake and risk of incident disabling dementia: the JPHC Disabling Dementia Study (European Journal Of Nutrition 2022年7月5日)

Association of soy and fermented soy product intake with total and cause specific mortality: prospective cohort study (BMJ 2020年1月29日)

Soy food and isoflavones are not associated with changes in serum lipids and glycohemoglobin concentrations among Japanese adults: a cohort study (European Journal of Nutrition 2019年7月22日)

Soy product and isoflavone intakes are associated with a lower risk of type 2 diabetes in overweight Japanese women (Journal of Nutrition 2010年1月6日)

[ Terahata ]

日本医療・健康情報研究所

食事療法の関連記事

医療・健康情報グループ検索

医療・健康情報グループ検索