ニュース

2022年04月01日

日本人のための健康的で持続可能な食事 全粒穀類を増やし、清涼飲料やアルコール、肉類を減らす

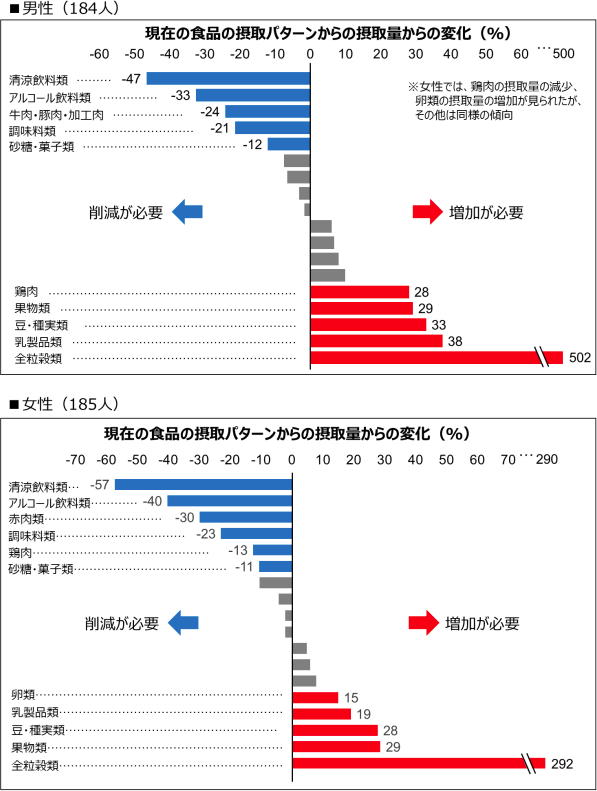

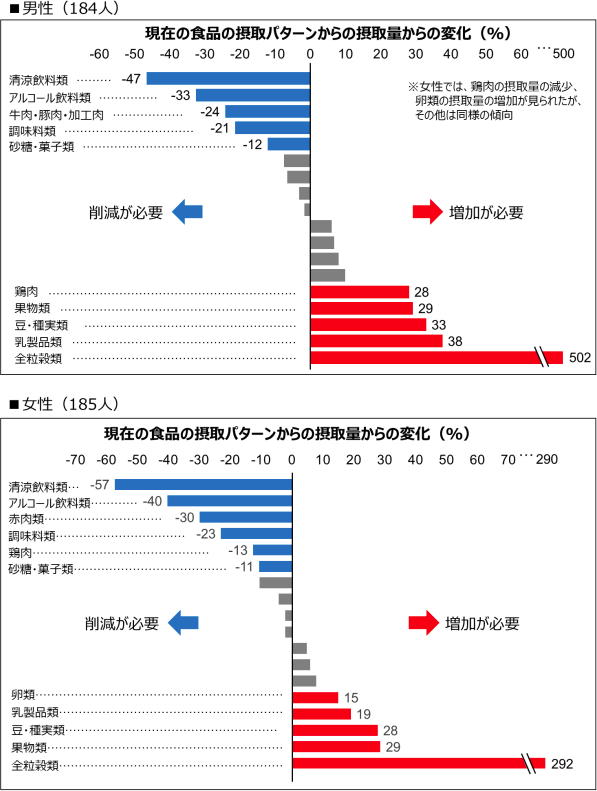

日本人にとって、どのような食事が、栄養を含め質が高く、無理がなく、より持続可能性が高いかを探った研究で、▼全粒穀類、乳製品、豆・ナッツ、果物、鶏肉の摂取量の増加、▼清涼・アルコール飲料、牛肉・豚肉・加工肉、調味料、砂糖・菓子の摂取量の減少が必要であることが示された。

日本人を対象に、「栄養的な食事の質」「食事の金銭的コスト」「食事に由来する温室効果ガスの排出」「文化的受容性」といったいくつかの要素が最適化される食事のあり方を導きだしたはじめての研究。

「研究で示された食事のあり方は、人々の健康と、地球の生態学的環境と両立する食システムの実現に向けた、最初のステップになりえます」と、健康グループでは述べている。

どうすれば日本人の食事を持続可能にできる?

東京大学などの研究グループは、「栄養的な食事の質の向上」に加えて、「食事の金銭的コスト」と「食事に由来する温室効果ガスの排出量」を最小にし、あわせて食文化でも受容可能な食品の組み合わせを導きだした。 その結果、示された組み合わせは、現在の食事に比べ、▼全粒穀類、乳製品、豆・ナッツ類、果物、鶏肉の摂取量が多く、▼清涼・アルコール飲料、牛肉・豚肉・加工肉、調味料、砂糖・菓子の摂取量が少ないという食事パターンだった。 包絡分析を行い、栄養的な食事の質の向上といった目標を達成しつつ、現在の食事により近い食品の組み合わせを導きだしたところ、この食事パターンでは、食事の栄養的な質が高く(男性で8%、女性で10%)、金銭的コストが低く(男性で6%、女性で2%)、食事由来の温室効果ガス排出量は低くなった(男性で13%、女性で10%)。 食事パターンを改善することで、栄養的に良くなり健康につながるだけでなく、食事由来の温室効果ガスの排出量を10%ほど削減できるという。 研究は、東京大学大学院医学系研究科の佐々木敏教授、杉本南大学院生(研究当時、現 同大学未来ビジョン研究センター特任研究員)が、オランダのワーゲニンゲン大学のPieter van't Veer教授、オランダ国立公衆衛生環境研究所のElisabeth H.M. Temme博士らとともに実施したもの。研究成果は、「British Journal of Nutrition」に掲載された。 関連情報健康・食費・食文化・温室効果ガスを考えた最良の食事とは

研究グループは今回の研究で、日本人集団で、現在の食事よりも持続可能性の高い、最適化された食事のあり方(食品群の組み合わせ)を探った。 食品の生産によって生じる温室効果ガスの排出量は、世界全体の温室効果ガス排出量の3分の1を占めるとされている。関連して生じる温室効果ガスの排出量を最小にし、あわせて人々の健康を両立する食事と食システムを実現することは、喫緊の課題となっている。 これまで欧米の研究では、主に「数理最適化」を用いて、食事由来の温室効果ガス排出量が小さく、かつ栄養的にも適切なものとなる、最適化された食品の摂取パターンが考えられてきた。 数理最適化は、現実に起きている問題を数理モデルとしてとらえ、制約条件に適合しながら、最適な答えを導きだそうとする問題解決の手法。しかし、この方法では、食品を単位として食事パターンを計算するため、現実にはありえない食品の組み合わせが生じるおそれがある。 そこで、研究グループは、過去に実施された日本人を対象とした食事データを、「包絡分析」を応用し算出した。包絡分析は、さまざまな評価基準を用いて問題解決をはかる方法で、それぞれの要素を総合的・公平に評価するうえで有効な方法とされている。文化的受容性・栄養・金銭的コスト・温室効果ガス排出の要素を満たす食事

最適化された食品の摂取パターンでの食品の摂取量と現在の食品の摂取量の比較

出典:東京大学、2022年

研究では、日本人の成人男女396人(20~69歳)から得られた、非連続4日間の食事記録の1日平均のデータを用いた。これは、対象者に、調査日に摂取した食事の献立と材料、材料をすべて記録してもらう方法。

対象者の食事の食品構成を比べ、包絡分析モデルを用いて、対象者の摂取パターンを比較し、摂取量の多いことが好ましい食品(野菜、果物、全粒穀類、豆類、ナッツ類、魚介類、乳製品)に対して、摂取量の少ないことが好ましい食品(牛肉・豚肉・加工肉、精製された穀類、清涼飲料類、アルコール飲料)の摂取量が少ない食事パターンの男性74人、女性71人を抽出した。

次に、残りの男性110人、女性114人の食事パターンが、摂取量の多い/少ないことが好ましい食品の摂取量について改善されるよう、前述の男性74人、女性71人の食事パターンを組み合わせて、代替の食事パターンを導き出した。

組み合わせの算出に際して、次の4要素すべてが満たされるモデルを設定した。そして、モデルに従って導き出された食事パターンと、現在の食事の食事パターンを比べた。(1) 文化的受容可能性が最大、(2) 食事の栄養的な適切さが最大、(3) 食事の金銭的コストが最小、(4) 食事由来の温室効果ガス排出量が最小。 その結果、示された組み合わせは、現在の食事に比べ、▼全粒穀類、乳製品、豆・ナッツ類、果物、鶏肉の摂取量が多く、▼清涼・アルコール飲料、牛肉・豚肉・加工肉、調味料、砂糖・菓子の摂取量が少ないという食事パターンだった。 なお、研究の対象者は、日本人の代表的な集団を対象としたものではなく、また食事調査を冬のみに行っている。複数の季節の食事データを含んだ、より代表性が高いデータを用いた、さらなる研究が必要としている。また今後は、示された食品の摂取パターンを実現する、具体的な方策を探る研究も必要となる。 東京大学大学院医学系研究科 健康科学・看護学専攻

Exploring culturally acceptable, nutritious, affordable and low climatic impact diet for Japanese diets: proof of concept of applying a new modelling approach using data envelopment analysis (British Journal of Nutrition 2022年1月13日)

[ Terahata ]

日本医療・健康情報研究所

食事療法の関連記事

医療・健康情報グループ検索

医療・健康情報グループ検索