ニュース

2021年03月30日

糖尿病や肥満の人は「オーラルフレイル」のリスクが高い? 咀嚼回数を増やせないのは、うまく噛めていないからかも

通院中の肥満や2型糖尿病がある人は、口腔機能が低下する「オーラルフレイル」のリスクが高いことが、大阪大学の調査で明らかになった。

2型糖尿病や肥満の食事療法では、しっかりとよく噛んで食べることが重要だと言われている。

しかし、噛む回数を増やす以前に、そもそもうまく噛むことができていない可能性がある。

口腔機能を改善し、オーラルフレイルを防ぐための工夫が必要だ。

2型糖尿病や肥満の食事療法では、しっかりとよく噛んで食べることが重要だと言われている。

しかし、噛む回数を増やす以前に、そもそもうまく噛むことができていない可能性がある。

口腔機能を改善し、オーラルフレイルを防ぐための工夫が必要だ。

食事はしっかりとよく噛んで食べることが重要

「フレイル」とは、加齢とともに、心身の活力が低下した状態のこと。心身が老い衰えて弱々しくなると、日常生活に支障をきたすようになるが、食事や運動などを改善すれば、生活機能の維持・向上を期待できると考えられている。

「オーラルフレイル」は、口の機能(口腔機能)や食べる機能が低下した状態。オーラルフレイルは、全身のフレイル、サルコペニア、低栄養などと結びつき、負の連鎖が生じやすいことが知られている。

2型糖尿病や肥満の食事療法では、しっかりとよく噛んで食べることが重要だと言われている。しかし、噛む回数を増やす以前に、そもそもうまく噛むことができていない可能性がある。

噛む回数を増やすことを心がけるだけではなく、口腔機能を改善したり、口腔機能に合わせて食事内容を調整するなど、新たなアプローチが必要と考えられる。

日本歯科医師会によると、オーラルフレイルを防ぐために必要なのは、(1)口のささいな衰えに気をつけること、(2)バランスのとれた食事をとること、(3)かかりつけ歯科医をもつことだ。

オーラルフレイルについて、国民の健康寿命をサポートするため、啓発活動が積極的に進められている。最近では、口腔の機能低下を予防することが健康寿命延伸に大きく寄与することが分かってきて、2018年度には医療保険病名として口腔機能低下症が採用されるようになった。

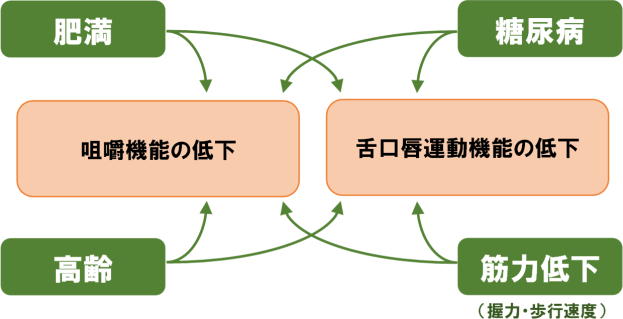

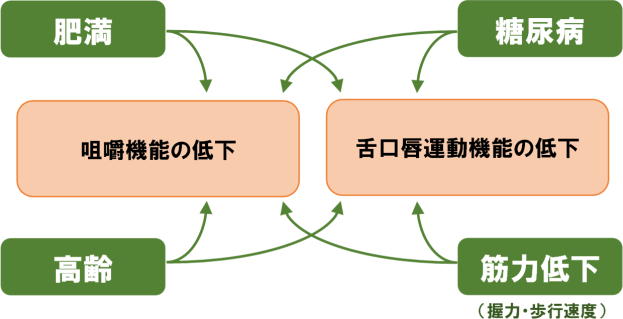

加齢や全身の筋力低下に加え、糖尿病と肥満が口腔機能の低下に関連していることが示された

出典:大阪大学、2021年

糖尿病や肥満の人はオーラルフレイルのリスクが高い

食生活の乱れや過食が影響しやすい肥満や2型糖尿病の人で、オーラルフレイルがどれだけみられるかはよく分かっていない。

そこで、大阪大学の研究グループは、生活習慣病で通院中の患者1,000人を対象に、口腔機能の指標である「咀嚼機能」(歯で噛み砕く機能)と「舌口唇運動機能」(舌と唇を動かす機能)を調査した。

その結果、2型糖尿病や肥満がある人は、オーラルフレイルのリスクが高いことが明らかになった。高齢、体の筋力の低下に加え、2型糖尿病や肥満も、こうした機能の低下のリスクを高めることが明らかになった。

研究は、大阪大学大学院医学系研究科の髙原充佳寄附講座講師(糖尿病病態医療学)、下村伊一郎教授(内分泌・代謝内科学)らの研究グループによるもの。研究成果は、科学誌「Obesity Research & Clinical Practice」にオンライン掲載された。

咀嚼機能の低下は握力や歩行速度の低下とも関連

研究グループは、2型糖尿病、高血圧、脂質異常症、高尿酸血症のいずれか1つ以上の生活習慣病がある患者1,000人を対象に、口腔機能の指標である咀嚼機能(歯で噛み砕く機能)と舌口唇運動機能(舌と唇を動かす機能)を調べた。

その結果、フレイル・サルコペニアの指標である握力や歩行速度の低下ならびに年齢が、咀嚼機能の低下・舌口唇運動機能の低下と関連していることが分かった。

さらに、2型糖尿病と肥満も、これらの因子とは独立して、咀嚼機能の低下・舌口唇運動機能の低下と関連していることが明らかになった。

食物を食べるとき、それを砕く歯そのものの働きはもちろん大切だが、1回1回噛むごとに舌や唇をうまく協調させて動かせることも重要になる。これらの機能が低下してしまうと、食物をうまく噛めなくなってしまう。

口腔機能の低下を防ぐアプローチが必要

今回の研究では、糖尿病や肥満の人では、食物をうまく噛めないリスクが高い傾向があることが示された。

「近年、オーラルフレイルの重要性がますます注目されており、フレイルやサルコペニア、栄養不足との結びつきに、つい目が行きがちです。今回の結果は、こうした状態とは真逆と思われる肥満、過栄養の状態も、オーラルフレイルのリスクであり、注意が必要であることを示されました」と、研究者は述べている。

「これまで、糖尿病や肥満のある患者さんでは、食事の注意点として、食事の量やバランスに加え、しっかり噛んで食べること、すなわち、1口当たりの噛む回数を増やすことがよく挙げられてきました。しかし、今回の結果から、それらの患者さんでは、噛む回数を増やす以前の問題として、そもそもうまく噛めていない可能性が考えられます」。

「噛む回数を増やすという従来の指導にとどまらず、患者の口腔機能の状態を正しく評価し、低下している場合には機能の改善や、口腔機能に合わせた食事内容の提案など、新たなアプローチが必要であることが示唆されます」としている。

日歯8020テレビ 口腔体操でオーラルフレイル予防

大阪大学医学系研究科・医学部 糖尿病病態医療学Association of obesity, diabetes, and physical frailty with dental and tongue-lip motor dysfunctions in patients with metabolic disease(Obesity Research & Clinical Practice 2021年3月7日) オーラルフレイル(日本歯科医師会)

[ Terahata ]

日本医療・健康情報研究所

食事療法の関連記事

医療・健康情報グループ検索

医療・健康情報グループ検索