ニュース

2021年02月18日

なぜ痩せた若年女性でも糖尿病リスクが高いのか 食後高血糖となる耐糖能異常は痩せた女性にも多い

順天堂大学の研究グループは、食後高血糖となる「耐糖能異常」が痩せた若年女性に多いことを明らかにした。

痩せていても、「インスリン抵抗性」や「脂肪組織の異常」が起きており、肥満者と同様の体質になっている場合があるという。

日本では、痩せた若年女性に対しても、十分な栄養と運動により筋肉量を増やすなど、生活習慣病の発症予防への取組みが必要であることが示唆された。

痩せていても、「インスリン抵抗性」や「脂肪組織の異常」が起きており、肥満者と同様の体質になっている場合があるという。

日本では、痩せた若年女性に対しても、十分な栄養と運動により筋肉量を増やすなど、生活習慣病の発症予防への取組みが必要であることが示唆された。

痩せた若年女性でも食後高血糖が多い

痩せた女性の多くは「エネルギー低回転タイプ」

順天堂大学の研究グループは、体格指数(BMI)が18.5未満の、日本人の痩せた若年女性で、食後に高血糖となる「耐糖能異常」が多く、その原因として、「インスリン抵抗性」や「脂肪組織の異常」が関連することを、世界ではじめて明らかにした。

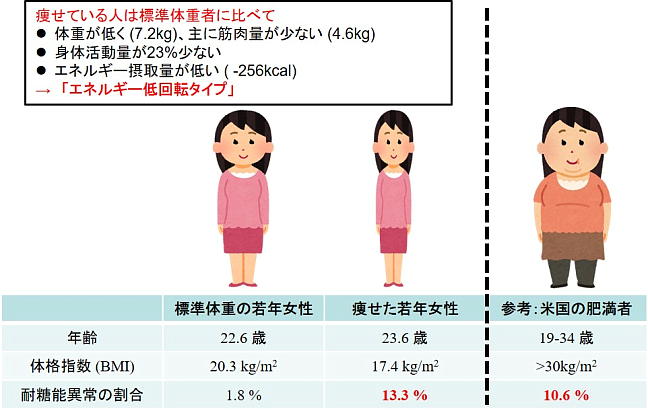

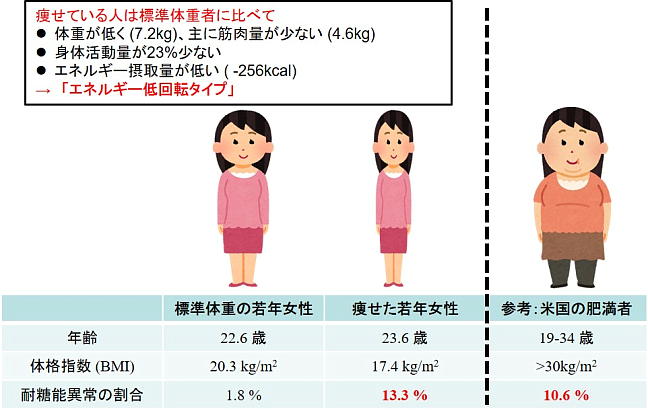

日本人の痩せた若年女性は、標準体重の女性に比べて、耐糖能異常の割合が約7倍高いことが分かった。また、痩せた若年女性の多くは、食事量が少なく、運動量も少ないという、「エネルギー低回転タイプ」になっており、骨格筋量も減少していた。

痩せた若年女性の耐糖能異常の原因として、インスリン抵抗性や脂肪組織の異常につながる「代謝的肥満」が関与している可能性がある。これらは、主に肥満者に生じると考えられてきたものだ。

日本は、痩せた若年女性の比率が約20%と、先進国の中でももっとも高い。研究結果は、日本では痩せた若年女性に対する生活習慣病の発症予防に向けた取組みが必要であることを示唆しており、日本の予防医学を推進する上でも、極めて有益な情報となると考えられる。

研究は、順天堂大学大学院医学研究科 代謝内分泌内科学・スポートロジーセンターの田村好史先任准教授、河盛隆造特任教授、綿田裕孝教授らの研究グループによるもの。研究成果は、米国内分泌学会雑誌「Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism」のオンライン版で公開された。

痩せた女性の多くは「エネルギー低回転タイプ」

なぜ痩せていても2型糖尿病のリスクが高いのか

「耐糖能異常」とは、75g経口ブドウ糖負荷試験で2時間後の血糖値が140md/dL以上、200mg/dL未満となり、食後に高血糖になっている状態を指す。インスリン分泌量の低下やインスリンが効きにくいこと(インスリン抵抗性)により生じる。

「インスリン抵抗性」は、膵臓から分泌され、肝臓や骨格筋に作用して血糖を下げるホルモンであるインスリンの感受性が低下して、効きにくい状態になっていること。主に肥満にともない肝臓・骨格筋でインスリン抵抗性があらわれ、2型糖尿病やメタボリックシンドロームの重要な原因となる。

耐糖能異常は、主に肥満が原因で生じ、糖尿病や心血管障害のリスクとなることが知られている。欧米では若年層での肥満の増加とともに、耐糖能異常も増加してきており、肥満の若年者に対する減量指導が推進されている。

一方、日本では、痩せた女性(BMIが18.5未満)の比率が先進諸国のなかでもっとも高く、とくに若年女性では痩せ願望が強く、痩せの比率が約20%と極めて高くなっている。

最近の研究で、意外なことに、痩せていても肥満と同じように2型糖尿病のリスクが高いことが分かってきた。しかし、あくまでも中年以降を対象としたデータであり、痩せた若年女性でも糖尿病のリスクが高いのか、高いとすると、なぜ痩せているのに、そのような異常が生じるのかはよく分かっていなかった。

そこで研究グループは、痩せた若年女性の耐糖能異常の割合とその特徴を明らかにすることを目的に、調査を実施した。

痩せ型の女性では耐糖能異常の割合が7倍高い

研究では、18~29歳の痩せ型のBMI 16.0~18.49の若年女性98人と、標準体重のBMI 18.5~23.0の56人を対象に、耐糖能異常かどうか判定するための検査である75g経口糖負荷試験を行い、耐糖能異常(糖負荷2時間後140mg/dL以上)の割合を調査した。

また、体組成測定(DXA法)、体力測定、食事内容や身体活動量に関するアンケートを実施した。

その結果、標準体重に比べて、痩せ型の女性では耐糖能異常の割合が約7倍高いことが明らかになり(13.3% 対 1.8%)、その割合は米国の肥満者の率(10.6%)よりも高かった。

また、痩せ型の若年女性に、「エネルギー摂取量が少ない」「身体活動量が低い」「筋肉量が少ない」という特徴があることが分かった。

痩せた若年女性でも耐糖能異常が多い

出典:順天堂大学大学院医学研究科 代謝内分泌内科学、2021年

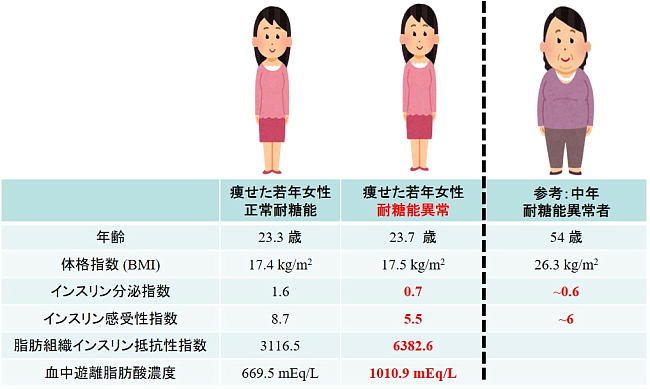

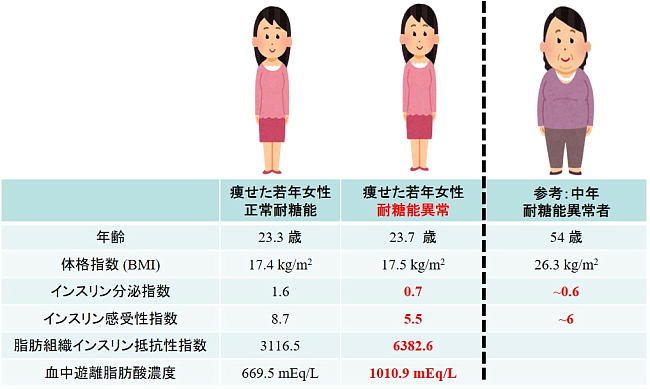

次に、痩せ型の若年女性の耐糖能異常の特徴を詳しく解析したところ、インスリン分泌が低下しているだけでなく、主に肥満者の特徴とされてきたインスリン抵抗性も中年肥満者と同程度生じていることが明らかになった。

さらに、痩せているのにもかかわらず、脂肪組織から「遊離脂肪酸」が溢れ出て、全身にばら撒かれている状態をきたしているという予想外の結果が得られた。

さらに、体力レベルが低く、糖質からのエネルギーの摂取割合が低い一方で、脂質からの摂取割合が高いことも分かった。

痩せた若年女性の耐糖能異常の特徴

出典:順天堂大学大学院医学研究科 代謝内分泌内科学、2021年

「脂肪組織インスリン抵抗性」と「リピッドスピルオーバー」が生じている

遊離脂肪酸は、脂肪組織から血液に放出され、エネルギーの源として活用される脂肪分。

人の体では、脂肪は主に中性脂肪として皮下脂肪や内臓脂肪といった脂肪組織に蓄えられている。主に空腹時などでは脂肪をエネルギーとして利用するために、脂肪組織に蓄えられた中性脂肪は分解され、遊離脂肪酸となって放出される。

遊離脂肪酸の放出や貯蔵をコントロールしているホルモンがインスリンだ。インスリンは脂肪組織にも作用し、脂質を脂肪細胞に貯蔵させる作用がある。

しかし、肥満者では脂質を貯蔵する脂肪細胞が容量オーバーとなり、十分にインスリンが作用しなくなる(脂肪組織インスリン抵抗性)。

すると、脂肪細胞から脂質が遊離脂肪酸として溢れ出る。この状態を「リピッドスピルオーバー」と呼ぶ。

放出された遊離脂肪酸は、肝臓や骨格筋といったインスリンが作用する臓器に到達すると、細胞内で毒性を発揮し、インスリン抵抗性が生じると考えられている。

今回の研究では、痩せた若年女性の耐糖能異常者では、痩せているにも関わらず、肥満者にみられるような脂肪組織インスリン抵抗性とリピッドスピルオーバーが生じていることが、世界ではじめて発見された。

痩せた若年女性でもインスリン抵抗性や脂肪組織障害が

痩せ型の若年女性の耐糖能異常の特徴として、インスリン分泌が低下しているだけでなく、主に肥満者の特徴とされてきたインスリン抵抗性も中年肥満者と同程度に生じていることが分かった。

痩せているのにもかかわらず、脂肪組織から遊離脂肪酸が溢れ出て、脂肪組織インスリン抵抗性とリピッドスピルオーバーが起きていることが明らかになった。

従来は、インスリン抵抗性は肥満にともない起こり、痩せ型の糖代謝異常はインスリン分泌障害が主体で、インスリン抵抗性はあまり関係していないと考えられていた。

しかし今回の研究で、痩せた若年女性の耐糖能異常にも「代謝的肥満」があり、肥満者と同様にインスリン抵抗性や脂肪組織障害が生じているとが世界ではじめて示された。

十分な栄養と運動により筋肉量を増やすことが重要

「今回の研究により、日本人の痩せた若年女性では耐糖能異常の比率が顕著に高い(13.3%)ことが明らかになりました。痩せた若年女性の多くは食事量が少なく、運動量も少ないという"エネルギー低回転タイプ"となっており、それとともに骨格筋量も減少していることから、痩せた若年女性に対する取組みとしては、十分な栄養と運動により筋肉量を増やすような生活習慣の改善が重要と考えられます」と、研究者は述べている。

「また、耐糖能異常の病態に、インスリン抵抗性も関与する可能性が明らかになりましたが、昨今の研究でインスリン抵抗性は運動をしたり、食事の脂質摂取割合を減らすことで改善する可能性が示唆されており、糖尿病の予防のためにそのような生活習慣の見直しが必要かもしれません」。

なお、今回の研究でみつかった、痩せた若年女性のインスリン抵抗性や脂肪組織異常が生じるメカニズムについては、まだ明らかになっていないため、さらなる研究が必要としている。

順天堂大学大学院医学研究科 代謝内分泌内科学順天堂大学大学院医学研究科 スポートロジーセンター

Prevalence and features of impaired glucose tolerance in young underweight Japanese women(Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 2021年1月29日)

[ Terahata ]

日本医療・健康情報研究所

糖尿病合併症の関連記事

医療・健康情報グループ検索

医療・健康情報グループ検索