ニュース

2020年04月16日

糖尿病の人は握力が低下したら要注意 フレイルに対策し死亡リスクを低下

東京都健康長寿医療センター研究所は、フレイルとその予備群が地域在住の高齢者の要介護発生や死亡に大きく寄与していることを明らかにしたと発表した。

高齢者の健康余命を延伸するために、フレイルを的確に評価して、フレイルやフレイル予備群と判定された人に対し早期に、フレイル状態の改善、および要介護化の予防のためのさまざまな働きかけを行うことが必要だとしている。

高齢者の健康余命を延伸するために、フレイルを的確に評価して、フレイルやフレイル予備群と判定された人に対し早期に、フレイル状態の改善、および要介護化の予防のためのさまざまな働きかけを行うことが必要だとしている。

2020年度から後期高齢者に「フレイル健診」を導入

フレイルは、「加齢とともに心身の活力が低下した状態」のこと。糖尿病などの慢性疾患があり、適切な治療を行わないでいると、運動機能や認知機能などが低下しやすくなると考えられている。

しかしフレイルは、早く介入して対策を行えば、もとの健常な状態に戻せ、生活機能を維持向上できる可能性がある。

研究は、東京都健康長寿医療センター研究所の社会参加と地域保健研究チームの研究部長である北村明彦氏、新開省二副所長らの研究グループによるもの。研究成果は、「日本公衆衛生雑誌」に掲載された。

日本では、健康寿命の延伸を目標として、「高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施」が施行されつつある。その一環として、2020年度より、後期高齢者に対する健診の質問票に「フレイル」を評価する項目が導入される(フレイル健診)。

健診でフレイルを評価し、その改善や予防をはかることにより、その後の要介護や死亡がどの程度抑制できるを明らかにする必要がある。

フレイルがあると要介護などが1.4~2.1倍発生しやすい

そこで研究グループは、群馬県草津町の高齢者健診の受診者計1,214人(男性520人、女性694人)を平均8.1年(最大13.4年)の追跡し、フレイルおよび他の危険因子が要介護発生、死亡のリスク上昇に及ぼす影響を検討した。

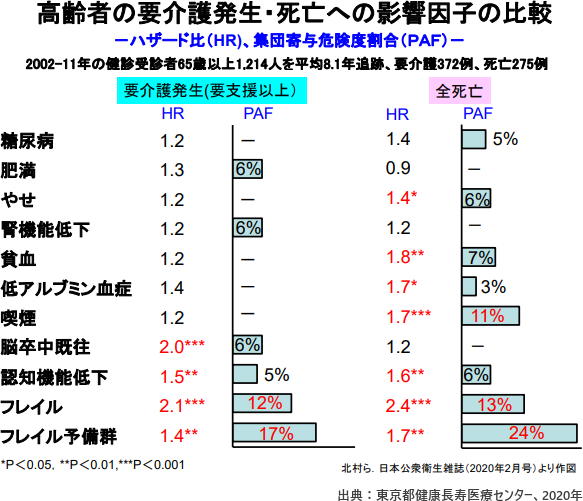

フレイルは、以下5項目のうち、3項目以上該当をフレイル、1~2項目該当をフレイル予備群と判定した――。(1)意図しない体重減少(半年以内に2~3kg)、(2)「自分が活気にあふれている」の質問に「いいえ」と回答、(3)外出が1日平均1回未満、(4)歩行速度が毎秒1m未満、(5)握力が男性26kg未満、女性18kg未満。 その結果、要介護発生のハザード比(その因子を有する群が有しない群に比べて、要介護が何倍発生しやすいかを表す指標)は、フレイル、フレイル予備群、認知機能低下、脳卒中既往で1.4~2.1倍と有意に高値を示した。 一方、要介護発生の集団寄与危険度割合(その因子を取り除くことにより集団全体の要介護発生が何割減少するのかを表す指標)は、フレイル予備群が17%、フレイルが12%と、他の因子に比べ明らかに高率だった。 死亡についても同様であり、フレイル予備群が24%、フレイルが13%の寄与危険度割合を示した。

フレイル・フレイル予備群に介入すれば要介護を3割、死亡を4割減らせる

これらの結果は、集団対策として、フレイルおよびフレイル予備群に陥ることを防ぐことで、約8年後までの要介護発生を約3割、死亡を約4割、それぞれ減らすことができる可能性を示している。

さらに、年齢別に解析した結果から、前期高齢期の方が後期高齢期よりも、要介護発生や死亡に対するフレイルの影響度が大きいことが明らかになった。

今回の研究成果は、高齢者健診の受診者を対象とした場合、自立喪失(要介護や死亡)にもっとも寄与していた要因はフレイルおよびフレイル予備群であることを示している。

「フレイルを健診にて評価して、フレイルやフレイル予備群と判定された方に対して、フレイル状態の改善、および要介護化の予防のためのさまざまな働きかけを行うことは、高齢者の健康余命延伸に多いに貢献するものと考えられます。また、そうした取り組みは前期高齢期から開始した方がより効果的であると思われます」と、研究グループは述べている。

糖尿病の人は握力が低下したら要注意

握力が低下すると糖尿病リスクが上昇

研究チームは、米国の全国健康・栄養調査(NHANES)のデータをもとに、握力と2型糖尿病の関連を調べた。安価でどこでも入手できる握力計を使い、手と前腕の強度を測定した。

その結果、体重に対して握力が低下すると、糖尿病のリスクが上昇することが明らかになった。

たとえば50~80歳の女性の場合は、カットポイントは0.49になるという。60歳で体重が90kgの女性では、左手と右手の合計握力が43kgであると、正規化握力は0.478になる。この女性の場合は0.49未満なので、糖尿病のリスクが高いことを示しており、糖尿病の検査が必要となる。

「筋力の低下は、糖尿病のリスクを知るための効果的な指標になります。握力はいつでも簡単に測定でき、健康診断などにも利用できます。かかりつけ医は患者の握力低下にも気を配り、糖尿病を早期に診断するとともに、筋力が低下しないようにアドバイスすることが望まれます」と、ブラウン氏は述べている。

高齢者の自立喪失に及ぼす生活習慣病、機能的健康の関連因子の影響:草津町研究(日本公衛誌 2020年2月15日)

Evaluating grip strength to identify early diabetes(Elsevier 2020年4月6日)

Grip Strength Cut Points for Diabetes Risk Among Apparently Healthy U.S. Adults(American Journal of Preventive Medicine 2020年4月6日)

[ Terahata ]

日本医療・健康情報研究所

運動療法の関連記事

- 運動と食事スタイルの改善は妊娠糖尿病の予防に役立つ

- 【リーフレット公開中】1月23日は「一無、二少、三多の日」

2月1日から「全国生活習慣病予防月間2026」がスタート! - ウォーキングや家事がメタボの人の命を救う

- 糖尿病を予防するにはランニングよりも筋トレの方が効果的?

- 【毎年2月は全国生活習慣病予防月間】

2026年のスローガンは「幸せは足元から 多く動いて健康を実感」に決定! - ウォーキングはペースを速めるほど効果が大きい

- 健康効果を得るのに1日1万歩は必要ない

- 1日7000歩のウォーキングが糖尿病・がん・認知症などのリスクを大幅減少 完璧じゃなくて良い理由

- わずか10分間のウォーキングで糖尿病リスクが減少 どの年齢の人も運動をはじめると寿命を延ばせる

- 暑い夏の運動は涼しい夕方以降に ウォーキングが糖尿病や肥満を改善 週末1日だけの運動も効果は高い

医療・健康情報グループ検索

医療・健康情報グループ検索