ニュース

2017年06月26日

FGMが切り拓く糖尿病治療の新時代 糖尿病学会イブニングセミナー

北里大学北里研究所病院糖尿病センター長の山田 悟氏が、「フラッシュグルコースモニタリング(FGM)」システムである「FreeStyleリブレ」について講演した。血糖測定の回数を増やすことがHbA1cの改善に寄与する。FGMであればそれを実現できる可能性がある。

緩やかな糖質制限「ロカボ」を提唱

北里大学北里研究所病院糖尿病センター長の山田 悟氏は、1食で摂取する糖質量を20〜40gに調整する緩やかな糖質制限である「ロカボ」を提唱している。山田氏は、賛否両論入り乱れ、その定義づけすら曖昧であった糖質制限食について、ニュートラルな立場からエビデンスレベルの高い研究を整理し定義を明確に示し、「カロリー制限」に並ぶ食事療法として「糖質制限」を正当に位置付けている。

糖尿病の食事療法では、患者に行動変容や生活習慣の変化を求めることが多かったが、「ロカボ」はカロリー制限より続けやすく、美味な食事を楽しめ、治療効果が高いなど、糖尿病の食事療法の新たな選択肢として急速に注目を集めている。

神戸の料理人やシェフ、パティシエなどが街ぐるみで取り組みロカボ食を提供する「ロカボ神戸プロジェクト」が、山田氏が理事を務める食・楽・健康協会のサポートにより開始された。プロジェクトは、糖質量21gのフルコースの料理を提供するなど、素材を工夫することで美味しさを損ねることなく、緩やかな糖質制限を楽しめると好評で、参加店舗は50店舗を上回っている(2017年5月時点)。

FGMが低血糖リスクを軽減し、良質な血糖コントロールに寄与

「FreeStyleリブレ」の特徴は、上腕に装着したセンサーにリーダーをかざすだけで(非接触)、グルコース値を測定できる「フラッシュグルコースモニタリング(FGM)」システムであること。センサーは14日間有効で、測定しているのは皮下間質液中のグルコース濃度だが、センサーは工場出荷前に較正が済んでおり、患者は血糖自己測定で較正をする必要はない。

FreeStyleリブレシステムは、低血糖リスクを軽減し、良質な血糖コントロールに寄与することが、1型糖尿病患者を対象とした「IMPACT試験」*2と、2型糖尿病患者を対象とした「REPLACE試験」*3で示されている。

IMPACT試験では、1型糖尿病患者を対象に、FreeStyleリブレ群と従来の血糖自己測定群(対照群)の2群に無作為に割り付け、低血糖発現時間、HbA1cなどの変化量を比較検討した。

対象となったのは、5年以上の罹病期間があり、HbA1c7.5%以下の1型糖尿病患者239例。15日目にFreeStyleリブレシステム群または対照群に無作為に割り付け、1日あたりの低血糖(70mg/dL未満)の発現時間、HbA1c変化量などを比較検討した。

その結果、FreeStyleリブレシステムを用いた群のHbA1c変化量は、従来の血糖自己測定を用いた群と同程度だった。

1日の低血糖発現時間については、ベースラインから194〜208日目までの1日あたりの低血糖(70mg/dL未満)発現時間の変化量を比較した。ベースラインからの変化量は、対照群が-0.17時間だったのに対し、FreeStyleリブレ群では-1.35時間で、FreeStyleリブレシステムを用いた群では、従来の血糖自己測定に比べて低血糖発現時間が有意に短縮した。

夜間低血糖発現時間については、ベースラインから194〜208日目までの夜間低血糖(70mg/dL未満)発現時間の変化量を比較した。ベースラインからの変化量は、対照群が-0.25時間だったのに対し、FreeStyleリブレ群では-0.64時間で、やはりFreeStyleリブレシステムを用いた群の優位性が示された。

糖尿病治療満足度質問表(DTSQ)や糖尿病QOL質問票(DQoL)による糖尿病治療に対する満足度との関連を検討したところ、FreeStyleリブレシステムを用いた群では従来の治療群に比べ、全体的な治療への満足度が高く、高血糖や低血糖に対する理解も向上していることが示された。

2型糖尿病患者でも低血糖リスクを軽減

REPLACE試験では、2型糖尿病患者を対象に、FreeStyleリブレ群と従来の血糖自己測定群(対照群)の2群に無作為に割り付け、HbA1c、低血糖発現時間などの変化量を比較検討した。

対象となったのは、HbA1cが7.5%以上12.0%以下の2型糖尿病患者224例。対象にFreeStyleリブレシステムのセンサーを装着し、15日目にFreeStyleリブレシステム群または対照群に無作為に割り付け、ベースラインから208日目までのHbA1c変化量、低血糖(70mg/dL未満)の発現時間などを比較検討した。

この試験でも、FreeStyleリブレシステムを用いた群のHbA1c変化量は、従来の血糖自己測定を用いた群と同程度だった。

1日の低血糖発現時間については、ベースラインから194〜208日目までの1日あたりの低血糖(70mg/dL未満)発現時間の変化量を比較した。ベースラインからの変化量は、対照群が-0.14時間だったのに対し、FreeStyleリブレ群では-0.61時間で、FreeStyleリブレシステムを用いた群では、従来の血糖自己測定に比べて低血糖発現時間が有意に短縮した。

夜間低血糖発現時間については、ベースラインから194〜208日目までの夜間低血糖(70mg/dL未満)発現時間の変化量を比較した。ベースラインからの変化量は、対照群が0.01時間だったのに対し、FreeStyleリブレ群では-0.28時間で、FreeStyleリブレシステムを用いた群の優位性が示された。

血糖の測定回数は、対照群では4〜5回だったが、FreeStyleリブレ群では8〜10回だった。「1日に8回以上の血糖自己測定を行うのは、糖尿病患者にとって大きな負担になる。そのため、食事がどのように血糖値を上げるかや、運動がどのように血糖を下げるかといった、血糖変動に関わる要因を知るのは困難だ。FreeStyleリブレであれば、どのような時に血糖が上昇するのか、あるいは低血糖が起こるのかが容易に分かるようになる」と山田氏は言う。

血糖測定の回数を増やすことがHbA1cの改善に寄与

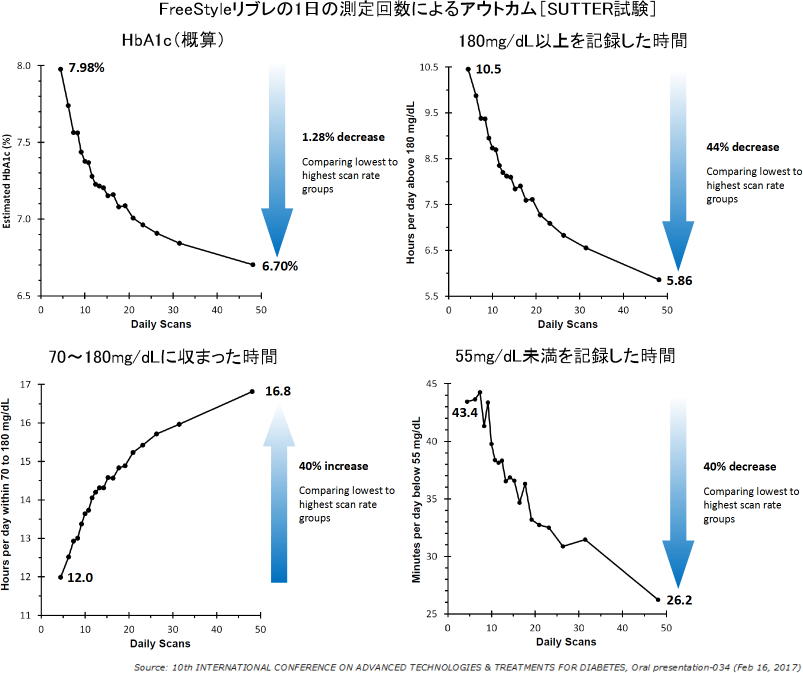

本セミナーでは、欧州の5万人を超えるFreeStyleリブレの測定データを用いた解析結果が日本で初めて公表された。FreeStyleリブレで収集した各地のデータをインターネットのクラウドに収集するSUTTER試験*4(現在も進行中)で、2014〜2016年に5万0,831台のセンサーでの3億4,560万の測定値が登録されたReal-Worldのデータだ。

1日のスキャンの平均数は16.3回だったが、解析すると、スキャンの回数が増えるにつれ、HbA1cが改善する傾向が示された。スキャンの回数が最も少ない(10回未満)群のHbA1c値は7.98%だが、スキャンの回数が最も多い群(約50回)では6.70%で、HbA1cが1.28%改善することが明らかになった。

高血糖(180mg/dL超)の時間も、スキャンの回数が最も少ない群では10.5時間だが、スキャンの回数が最も多い群では5.86時間で、スキャンの回数を増やすことで高血糖の時間が44%減少することが示された。

至適血糖域(70〜180mg/dL)の時間は、スキャンの回数が最も少ない群では12.0時間だが、スキャンの回数が最も多い群では16.8時間に増え、スキャンの回数を増やすことで40%増加した。

低血糖(55mg/dL未満)の時間は、スキャンの回数が最も少ない群では43.4分だが、スキャンの回数が最も多い群では26.2分に減り、スキャンの回数を増やすことで40%減少した。

Reference

[ Terahata ]

日本医療・健康情報研究所

医療の進歩の関連記事

- 息で糖尿病を検出するセンサーが開発進行中

- 先進医療技術の普及により1型糖尿病患者の血糖管理が大きく改善

- 注射だけでない未来へ「飲むインスリン」研究のいま

- 糖尿病の治療薬メトホルミンが長寿に関係 老化を遅らせ寿命を延ばす薬に期待

- 【1型糖尿病の最新情報】幹細胞から分化した膵島細胞を移植 インスリンが不要になり重症低血糖もゼロに

- 【1型糖尿病の最新情報】発症からインスリン枯渇までの期間を予測 より効果的な治療を期待 日本初の1型糖尿病研究

- 「異種移植」による腎臓移植が最長記録 米国で臨床試験の開始を公表

- 最新版!『血糖記録アプリ早見表2025-2026』を公開

- 腎不全の患者さんを透析から解放 「異種移植」の扉を開く画期的な手術が米国で成功

- 【歯周病ケアにより血糖管理が改善】糖尿病のある人が歯周病を治療すると人工透析のリスクが最大で44%減少

医療・健康情報グループ検索

医療・健康情報グループ検索