ニュース

2014年02月05日

なぜ肥満になると血糖値が上がるのか? 肝臓ホルモンの働きを解明

- キーワード

- 医療の進歩

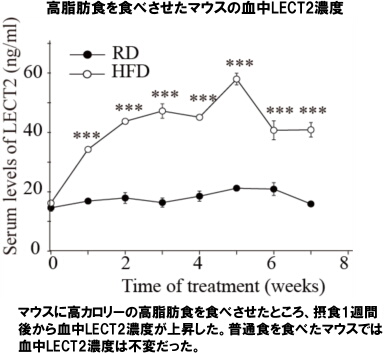

金沢大学の研究チームが、高カロリーの食事をとる頻度の多い肥満者の体内で多く分泌され、血糖値を上昇させるホルモンをつきとめた。このホルモンは肝臓で分泌される「LECT2」で、この働きを抑える薬剤の開発など、糖尿病治療への応用が期待できるという。

金沢大学の金子周一教授(恒常性制御学)らの研究チームは、肥満者では、肝臓が産生する機能未知のホルモン「ヘパトカイン」の1種「LECT2(Leukocyte derived chemotaxin 2)」が過剰に産生され、血液に多く分泌されていることを発見した。 マウスの実験ではカロリーの高い高脂肪の食事をわずか1週間食べさせるだけで、肝臓でのLECT2産生が上昇することが確認された。肥満者ではLECT2が過剰に産生されるようになり、筋肉で「インスリン抵抗性」を誘導し、血糖値を上昇させるという。

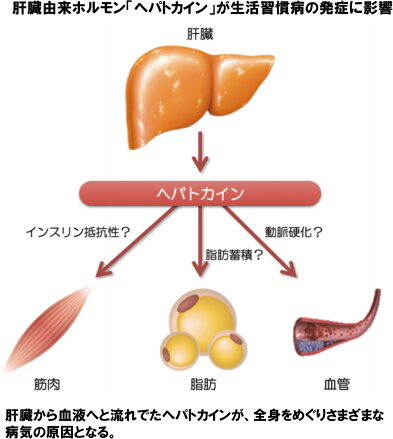

肝臓が産生するホルモン「ヘパトカイン」が生活習慣病の原因

肥満症や2型糖尿病患者の肝臓や骨格筋では、血糖値を下げるホルモンであるインスリンが効きにくくなる「インスリン抵抗性」が起こるために、糖尿病をはじめ、メタボリックシンドローム、動脈硬化、がんなどを発症しやすくなることが知られている。しかし、肥満がインスリン抵抗性を起こすメカニズムは完全には解明されていなかった。

研究チームはこれまで、肝臓が生体内最大の活性物質の産生工場であることに注目し、肝臓由来の分泌タンパクの「ヘパトカイン」がさまざまな疾患の原因になっているのではないかと考え、研究を進めてきた。そして今回、肥満に関連した肝臓由来ホルモンを探索し、新たな発見をした。

LECT2はこれまで、慢性関節リウマチなどの自己免疫性疾患や肝臓がん発症と関連することが報告されていたが、肥満や代謝性疾患との関連は不明であった。

LECT2 functions as a hepatokine that links obesity to skeletal muscle insulin resistance(Diabetes 2014; doi: 10.2337/db13-0728)

[ Terahata ]

日本医療・健康情報研究所

医療の進歩の関連記事

- 息で糖尿病を検出するセンサーが開発進行中

- 先進医療技術の普及により1型糖尿病患者の血糖管理が大きく改善

- 注射だけでない未来へ「飲むインスリン」研究のいま

- 糖尿病の治療薬メトホルミンが長寿に関係 老化を遅らせ寿命を延ばす薬に期待

- 【1型糖尿病の最新情報】幹細胞から分化した膵島細胞を移植 インスリンが不要になり重症低血糖もゼロに

- 【1型糖尿病の最新情報】発症からインスリン枯渇までの期間を予測 より効果的な治療を期待 日本初の1型糖尿病研究

- 「異種移植」による腎臓移植が最長記録 米国で臨床試験の開始を公表

- 最新版!『血糖記録アプリ早見表2025-2026』を公開

- 腎不全の患者さんを透析から解放 「異種移植」の扉を開く画期的な手術が米国で成功

- 【歯周病ケアにより血糖管理が改善】糖尿病のある人が歯周病を治療すると人工透析のリスクが最大で44%減少

医療・健康情報グループ検索

医療・健康情報グループ検索