ニュース

2023年01月16日

糖尿病の人は「タンパク質+運動」で活力低下を予防 タンパク質で筋肉を増やして「フレイル」を防ぐ

「フレイル」とは、加齢にともない、体のさまざまな機能の低下が進み、それにより健康障害を起こしやすくなっている状態。

適切な食事によりタンパク質を十分に摂り、運動もすると、フレイルの進行をとめられ、さらには状態を改善し、健康な状態を取り戻せるという研究が発表された。

「良質なタンパク質を摂取し、運動もして、筋肉量を維持し、機能的な可動性を維持することが重要です」と研究者はアドバイスしている。

タンパク質は筋肉を増やすのに必要 フレイルやサルコペニアを予防

「フレイル」とは、加齢にともない、体のさまざまな機能の低下が進み、それにより健康障害を起こしやすくなっている状態のこと。 運動機能や認知機能が衰えたたま年齢を重ねると、ストレスに対する回復力が低下し、高齢になって介護の必要な状態におちいるリスクが高まる。心身が衰え、疲れやすくなり、家に閉じこもりがちになる人も少なくない。 フレイルを進行させないためには、栄養状態に気をつけることが重要となる。適切な食事や運動により、フレイルの進行をとめられ、さらには状態を改善し、健康な状態を取り戻すことができる。 そのために、重要になるのはタンパク質の摂取だ。タンパク質は、人間が生きていくうえで必要な栄養素で、筋肉や内臓など、体のあらゆる組織が、タンパク質でできており、また人間が活動するためのエネルギー源にもなっている。 フレイルと関連の深い「サルコペニア」は、低栄養によって筋肉量が減少したり、筋力の低下した状態。サルコペニアになると、身体機能が低下し、転倒や骨折のリスクも高まる。活動度が落ち、基礎代謝量も低下する。糖尿病の人は、サルコペニアの発症リスクが高いことが知られている。 低栄養をきっかけに筋力が低下するフレイルの悪循環を断ち切る必要がある。そのためには、タンパク質をしっかり摂ることが重要となる。糖尿病の人がタンパク質を十分に摂っていないと筋肉量は低下

1日にタンパク質をどれだけ摂れば良いのか?

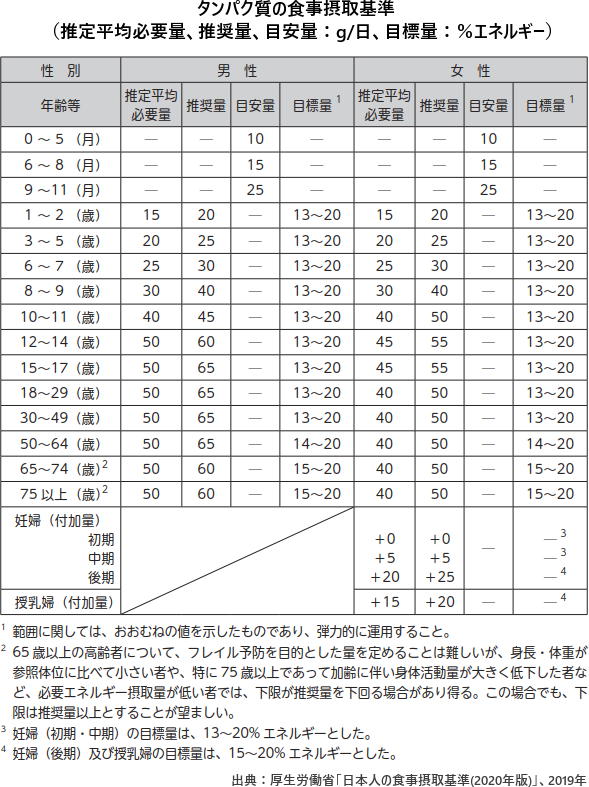

厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2020年版)」では、高齢者のフレイル予防の観点から、十分の量のタンパク質を毎日摂ることが推奨されている。 1日に必要なタンパク質は、18~49歳は摂取エネルギーの13~20%、50~64歳は14~20%、65歳以上は15~20%が目安とされている。タンパク質の推奨量は、体重や身体活動量により異なってくるもの、18歳~64歳の男性は1日65g、65歳以上の男性は60g、18歳以上の女性は1日50gとなっている。 体重が60kgの高齢者では、1日に60g以上のタンパク質を摂取するのが望ましい。タンパク質を多く含むのは、肉・魚・卵・乳製品・大豆食品など。目安として、タンパク質は鶏肉(ささみ、焼き)100gに32g、サバ(缶詰、水煮)100gに21g、牛乳1杯に3g、豆腐100gに7g、それぞれ含まれる。 ただし、とにかくタンパク質を摂れば良いというものでもない。20%エネルギーを超えてタンパク質を摂取していると、動脈硬化による死亡リスクが上昇し、糖尿病リスクも高まるという報告がある。とくに動物性タンパク質を食べ過ぎると、脂肪の摂り過ぎになってしまうおそれもある。 タンパク質の摂り過ぎにも注意が必要だ。日本糖尿病学会は、「日本の糖尿病においても、タンパク摂取比率は、20%エネルギー以下とすることが妥当と考えられます」としている。

タンパク質を摂りながら運動をすると筋肉を増やせる

「タンパク質+運動」に取り組むと筋肉量と握力が増加

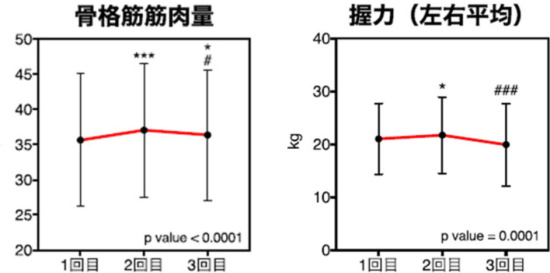

関西医科大学と日本ハムは、タンパク質が豊富に含まれる乳製品や食肉を含む加工食品を食べ、週2~3回の筋力運動を行うと、高齢者の筋肉量が増え、フレイルを予防する効果を得られるという共同研究を発表した。研究成果は、「日本健康医学会雑誌」に発表された。 研究の対象となったのは、65歳以上(平均年齢81.2歳)の27人の高齢者。週2~3回の筋力運動教室に参加し、タンパク質を1日20g含む食品の提供を週4回、3ヵ月間受けた。さらに、タンパク質を補充しないで運動だけ行う期間も3ヵ月間設けられた。 週2~3回の筋力運動は、ストレッチ・有酸素運動・筋力トレーニング・リラグゼ―ションが含まれ、合計すると180分くらいになった。その結果、タンパク質+運動に取り組んだ期間では、筋肉量および握力が増加した。しかし、タンパク質を補充しない運動のみの期間には筋肉量は低下した。 これらより、高タンパク質の乳製品や食肉を含む食品の摂取と、負荷の高い運動を組み合わせることで、高齢者の筋肉量を増やして、フレイルを予防できることが示された。

筋力トレーニングを含む運動をしながら食事でタンパク質を十分に摂ると筋肉量が増え体力が向上する

[左]食事+運動介入後(2回目)は、介入前(1回目)と比べ、骨格筋筋肉量が増加した。一方、運動のみ介入した場合(3回目)は、骨格筋筋肉量の有意な減少がみられた。

[右]食事+運動介入後(2回目)は、介入前(1回目)と比べ、握力の有意な増加がみられた。

[右]食事+運動介入後(2回目)は、介入前(1回目)と比べ、握力の有意な増加がみられた。

出典:日本ハム、2022年

運動に適量のタンパク質に組み合わせてフレイルを予防

参加者に、体組成・自己効力感・食事への考え方についてアドバイスしたところ、日常の食生活での食品選択で、タンパク質の多い食品を選ぶという行動変容も得られたという。 「タンパク質を摂って適度な運動をすることで、要支援・介護度が戻り、フレイル状態からの改善がみられました。さらに、加工品やお肉を食べても、同時に継続した運動を行うことで、コレステロール値などは動きませんでした」と、研究を行った関西医科大学衛生・公衆衛生学講座の教授・学生部長の西山利正氏は述べている。 「塩分や糖質を気にする方には、それらに着目した商品を用いることで、安心してタンパク質を摂取でき、適度な運動を組み合わせることで、フレイルを予防できると考えられます」としている。

タンパク質をもっと身近に、もっと自由に楽しむための基礎知識やおすすめメニューなどが紹介されている。

Half of Americans living with diabetes may be consuming less than the recommended amount of protein, which is associated with greater physical limitations(GCI HEALTH NY 2021年7月29日)Low Protein Intakes and Poor Diet Quality Associate with Functional Limitations in US Adults with Diabetes: A 2005-2016 NHANES Analysis(Nutrients 2021年7月27日)

[ Terahata ]

日本医療・健康情報研究所

食事療法の関連記事

医療・健康情報グループ検索

医療・健康情報グループ検索