ニュース

2022年04月06日

1型糖尿病のインスリンポンプ療法をオンライン診療で 通院頻度が減り仕事や生活への影響も軽減

- キーワード

- 1型糖尿病 インスリンポンプ/CGM 医療の進歩

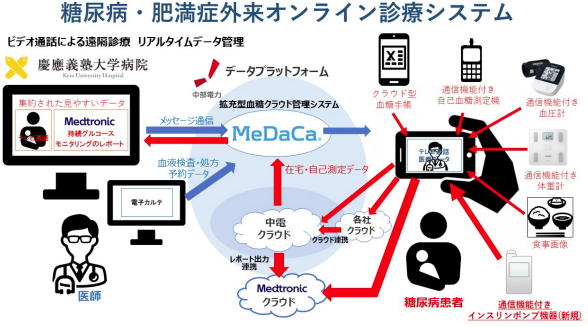

慶應義塾大学病院、中部電力、メディカルデータカードは、同大学病院の糖尿病・肥満症外来で使用するオンライン診療システムを、日本メドトロニックのケアリンクシステムと連携できるよう拡充し、1型糖尿病などの治療のため、持続グルコースモニタリング機能搭載インスリンポンプ療法(SAP療法)を使用する患者を対象としたオンライン診療を、2022年1月より開始したと発表した。

1型糖尿病の遠隔医療 医師が正確なデータを閲覧しながらオンライン診療

「SAP(Sensor Augmented Pump)療法」とは、皮下のグルコース値から血糖を推測し、血糖変動を24時間リアルタイムに把握できる機能を搭載し、インスリンを皮下に持続で注入する糖尿病治療法。 血糖が一定の範囲を超えた場合にアラートが通知され、低血糖が予測される場合に自動でインスリン注入を中止する機能も搭載されており、低血糖の抑制に役立つ。 慶應義塾大学病院、中部電力、メディカルデータカードは、同大学病院でのオンライン診療システムを構築し、2020年6月に産科外来、2020年11月に糖尿病・肥満症外来で、それぞれオンライン診療を開始した。 日本メドトロニックは、24時間の血糖・インスリン投与データをクラウドへ集積するシステム「ケアリンクシステム」を運用している。 同オンライン診療システムは、「ケアリンクシステム」と中部電力のデータプラットフォーム、メディカルデータカードの「MeDaCa」を連携することで、患者が入力した血圧・体重・血糖値、SAPから得られる24時間の持続グルコース値・インスリン投与量などのデータを集約し、正確なデータを閲覧しながら、テレビ電話でオンライン診療が可能となるシステム。

出典:慶應義塾大学病院、2022年

オンラインでデータを一元管理 診療の効率化をはかる

SAP療法は、きめ細やかな血糖コントロールが可能となる高度医療であり、1型糖尿病などの患者への普及が期待される一方、距離・頻度など通院時の患者の負担感に加え、専門医が不在のエリアでは受診が困難という課題があった。このため、SAP療法についてもオンライン診療の導入が求められていた。 「ケアリンクシステム」は、インスリン投与量の指示に必要な情報を遠隔で把握することを可能とし、オンライン診療の実現を支援するものだが、このシステムでデータを閲覧するためには、医師が診察のつど、システムにログインして該当患者や適切なデータを検索する必要がある。 他の糖尿病関連データシステムとの使い分けや、カルテと異なるID管理を行う必要があるため、医師にとっては、医療現場での短い診察時間で、データ管理や確認作業を行わなければならず、労力を要するという課題があった。 さらに、患者が自宅で測定する血圧や体重などの測定データの共有と、テレビ電話での診察は、他システムを介して別途行う必要があることから、短い診察時間での対応が困難という課題もあった。SAP療法の診察で用いるレポートの例

出典:慶應義塾大学病院、2022年

AIや機械学習を活用 24時間の持続グルコースデータ・インスリン投与量も分かる

研究グループは今回、同大学病院主導のもと、中部電力と日本メドトロニックは、「RPA技術」を活用し、中部電力クラウドが連携するメディカルデータカードの「MeDaCa」システムを介して、レポートを一元的に画面上に表示する仕組みを構築した。RPA(Robotic Process Automation)とは、人が行う入力作業をAIや機械学習により代行する機能。 これにより、従来の血圧・体重・血糖値といった、患者の集約された自己測定データに加え、SAPから得られる24時間の持続グルコースデータ・インスリン投与量をあわせて閲覧することが可能になった。 これらの正確なデータを閲覧しながら、テレビ電話機能により、遠隔地や医療過疎地に住む患者に対しても、対面と同等のクオリティの医療が可能となるとしている。 このデータの一元化による利便性の向上により、医師の業務効率の向上とストレス軽減もはかれるという。高度医療技術を習得した医師などの限られた医療資源の活用や、診察日以外の専門看護師による細やかなケアを行うことで、対面診察以上の質の高い診療の実現を期待できるとしている。 また、SAP療法使用の中心となる1型糖尿病患者は、社会で活躍する若い人が多く、通院頻度が削減されることで、仕事や生活への影響を軽減し、社会経済効果も期待できる。 同大学病院は、内閣府より「戦略的イノベーション創造プログラムAI(人工知能)ホスピタルによる高度診断・治療システム」の研究開発事業を受託している。在宅患者の見守り、遠隔診療支援、コミュニティヘルスケアサポートについて、中部電力と共同で研究を進めており、今回の取り組みはその成果のひとつ。 「慶應義塾大学病院、中部電力、メディカルデータカードは、高度医療を必要とするすべての患者が医療を受けられる体制と、医師の業務負担軽減による医療資源の活用を目指します」と、研究グループでは述べている。 そして、「さらなる垣根を超えた情報の一元化と、解析技術の開発により、シームレスな"データ連携遠隔医療システム"の構築を目指し、内閣府が掲げるSociety 5.0の実装に向けて開発を進めてまいります」としている。オンライン診療システムがつなぐ医療データのネットワーク

出典:慶應義塾大学病院、2022年

慶應義塾大学医学部 内科学(腎臓・内分泌・代謝)

中部電力

メディカルデータカード

[ Terahata ]

日本医療・健康情報研究所

1型糖尿病の関連記事

- 「楽しい」気持ちが行動を後押し 漫画による子どもの糖尿病教育の効果

- 発足から24年、「国際糖尿病支援基金」がウェブサイトをリニューアル

- インスリン治療を50年以上続けてきた人を称える「インスリン50年賞」を15名に授与

- 11月14日は世界糖尿病デー 2025年は「糖尿病と職場」に焦点をあて、働く人が安心して過ごせる社会の実現へ

- 医療用テープで肌トラブルを起こさないための対策とは

- 不安を笑顔に変える場所 YOKOHAMA VOXがホームページをリニューアル

- 先進医療技術の普及により1型糖尿病患者の血糖管理が大きく改善

- 注射だけでない未来へ「飲むインスリン」研究のいま

- 全ての人に知ってほしい現代医療の必須ワード『SDMって何?』を公開

- 人気のバービー人形に1型糖尿病のモデルが登場 1型糖尿病への理解と認知を世界に拡大

医療・健康情報グループ検索

医療・健康情報グループ検索