ニュース

2019年12月03日

糖尿病の食事 食べ過ぎ・少な過ぎは危険「あなたの適量は?」

東京都健康長寿医療センターは、高齢者糖尿病における理想的な摂取エネルギー量(カロリー)を、J-EDIT研究のデータをもとに解析した。

摂取エネルギー量(カロリー)が多過ぎても少な過ぎても死亡リスクは上昇し、標準体重よりも年齢を考慮した「目標体重」の方が、過不足なくエネルギー量を設定できることが判明した。

年齢を考慮して、過不足なくエネルギー摂取量を設定することが望ましいとしている。

摂取エネルギー量(カロリー)が多過ぎても少な過ぎても死亡リスクは上昇し、標準体重よりも年齢を考慮した「目標体重」の方が、過不足なくエネルギー量を設定できることが判明した。

年齢を考慮して、過不足なくエネルギー摂取量を設定することが望ましいとしている。

高齢糖尿病患者1,163人を6年追跡して調査

東京都健康長寿医療センターの研究グループは、高齢者糖尿病における理想的な摂取エネルギー量(カロリー)を、J-EDIT研究(代表:井藤英喜・名誉理事長)のデータをもとに解析した。

研究は、同センター糖尿病・代謝・内分泌内科の大村卓也氏(現・研究所研究員)、荒木厚副院長らの研究グループによるもの。研究成果は、日本老年医学会の英文誌「Geriatrics & Gerontology International」に掲載された。

日本ではこれまで、標準体重(BMI 22)と身体活動量にもとづき1日の摂取エネルギー量の目安を算出していた。一方で、加齢とともにサルコペニア・フレイルが増加し、低栄養はこれらを悪化させることから、高齢者の糖尿病の食事療法は、単に制限するだけではなく、フレイルの対策のために「不足なく摂る」ことが必要という考え方が支持されるようになってきた。

そこで研究グループは、高齢糖尿病患者における望ましい摂取エネルギーの量を明らかにするため、高齢糖尿病患者1,163人を約6年間追跡したJ-EDIT研究のデータを用いて、体重あたりのエネルギー摂取量と死亡リスクとの関係について検討を行った。

J-EDIT研究は、日本人の高齢者の2型糖尿病を対象とした前向き大規模臨床介入研究だ。糖尿病のリスクは加齢とともに増加する。また、高齢者では日常生活動作(ADL)の低下、転倒、認知症、うつ病など機能障害が起こりやすい。J-EDIT研究は、高齢者の糖尿病合併症や機能障害を防ぐための方策をさぐる目的で実施されている。

高齢の糖尿病患者の食事は過不足なく摂ることが重要

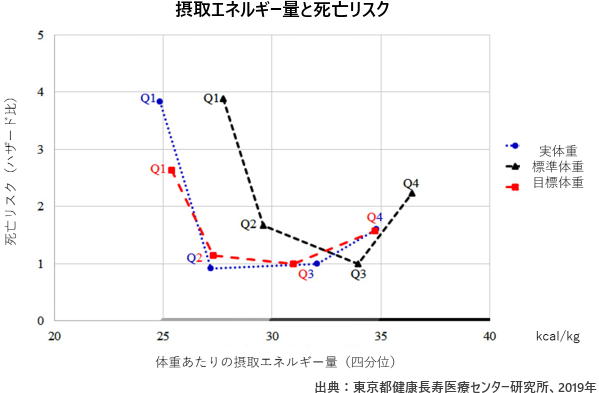

エネルギー摂取量は体格の影響を受けることから、摂取エネルギー量を小さい方から大きい方に4群に分け、各群の死亡リスクを計算した。

その結果、エネルギー量と死亡リスクの関連は「U字型」を示し、摂取エネルギー量が多過ぎても少な過ぎても死亡リスクが高くなることが判明。

とくに、肥満をともなう人ではエネルギー量が不足していると、死亡リスクが高いことが明らかになった。

これらの結果から、体格指数(BMI)が22に相当する標準体重をもとに摂取エネルギー量を算出すると、高齢者ではエネルギー量が不足する懸念があり、患者の年齢を考慮した目標体重の方が、過不足なくエネルギー量を設定できることが明らかになった。

エネルギー量が不足するとフレイルや低栄養のリスクが上昇

日本糖尿病学会の「糖尿病診療ガイドライン2019」では、75歳以上の目標体重(kg)の目安は「[身長(m)]²×22~25」とされ、「75歳以上の後期高齢者では現体重にもとづき、フレイル、(基本的)ADL低下、併発症、体組成、身長の短縮、摂食状況や代謝状態の評価をふまえ、適宜判断する」と示されている。

今回の研究成果は、この考え方を裏付けるもので、総死亡がもっとも低いBMIは年齢によって異なり、一定の幅があることが示された。

日本人では死亡リスクがもっとも低いBMIは20~25だという報告がある。望ましい体重は個々の年齢、病態などによって異なり、目標体重の個別化をはかることが重要と考えられている。

研究チームは、「高齢者糖尿病の食事療法は、単に制限するだけではなく、"過不足なく摂る"ことが大切です。おそらく、高齢者ではエネルギー量が不足するとフレイルや低栄養をきたして死亡しやすくなるのではないかと考えています」と述べている。

「実際、自分がどれくらいのエネルギー量を摂取しているかは把握が難しいので、外来で医師や栄養士に相談することが大切です」と、指摘している。

東京都健康長寿医療センター研究所Assessing the association between optimal energy intake and all-cause mortality in older patients with diabetes mellitus using the Japanese Elderly Diabetes Intervention Trial(Geriatrics & Gerontology International 2019年11月27日)

[ Terahata ]

日本医療・健康情報研究所

食事療法の関連記事

医療・健康情報グループ検索

医療・健康情報グループ検索