ニュース

2018年10月18日

SGLT2阻害薬が腎臓を保護するメカニズムを解明 腎臓をミクロで測定

SGLT2阻害薬が糖尿病腎症の進行を抑えるメカニズムが、「SPring-8」の放射光を用いた実験ではじめて明らかになった。SGLT2阻害薬の腎保護効果は、尿細管を標的としているという。

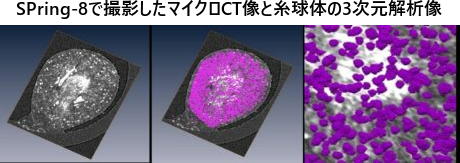

「SPring-8」で糸球体の可視化を可能に

腎臓は血液中の老廃物をろ過し、尿として体の外に排出する役割を担っている。この働きが徐々に低下するのが腎症だ。糖尿病腎症が進行すると、腎臓は体内の老廃物や余分な塩分・水分を十分に取り除くことができなくなるので、透析療法が必要となる。

糖尿病における糸球体の数と大きさを知ることは、糖尿病の治療と腎症の進行度を予測する上で重要だ。しかし、腎臓に100万個あるとされる糸球体の大きさは100ミクロン程(1ミクロンは1ミリメートルの1,000分の1)と小さいため、現在の画像検査では観察は不可能だ。生体検査によって組織を採取し、はじめて観察が可能となるが、採取できるのは糸球体10個程度が限界だ。

そこで旭川医科大学などの研究グループは、「SPring-8」の放射光を用いれば、糸球体の可視化が可能になると考えた。肥満2型糖尿病モデルマウスを用い、撮影方法・解析方法の開発を、九州大学、名古屋工業大学、高輝度光科学研究センターと共同で行った。

「SPring-8」は、兵庫県の播磨科学公園都市にある世界最高性能の大型放射光施設。電子を加速・貯蔵するための加速器群と発生した放射光を利用するための実験施設などから構成される。2003年に宇宙開発機構(JAXA)の小惑星探査機「はやぶさ」が持ち帰った小惑星「イトカワ」の超微小粒子の分析を成功させ、広く知られるようになった。

関連情報

SGLT2阻害薬が腎肥大を正常化 尿細管が標的に

SGLT2阻害薬は糖尿病の新しいタイプの治療薬で、腎臓に作用する。血液中のブドウ糖を尿の中に多量に排出させることで血糖値を下げる。研究グループは「SPring-8」を使い、SGLT2阻害薬が腎臓にどのような作用を及ぼすかをミクロのレベルで解明した。

その結果、SGLT2阻害薬による糖尿病マウスの糸球体1万個への作用が明らかになった。糖尿病マウスでは正常マウスと比べると、糸球体は数は変わらないが、サイズが大きくなる。SGLT2阻害薬を投与すると、糸球体の数・大きさは変わらないが、糖尿病による腎肥大が正常化することが解明された。

SGLT2阻害薬により大きく変わったのは尿細管の大きさだった。SGLT2阻害薬の腎保護効果は、尿細管を標的としていることが明らかとなった。全糸球体の体積は腎体積の1.5%未満なのに対し、尿細管は腎臓の90%以上を占める。

SGLT2阻害薬には、腎臓内の糸球体への過剰な負担の軽減などの作用があるとされるが、SGLT2阻害薬の尿細管に対する作用がこうした効果につながると考えられる。

九州大学工学研究院

Impacts of Diabetes and an SGLT2 Inhibitor on the Glomerular Number and Volume in db/db Mice, as Estimated by Synchrotron Radiation Micro-CT at SPring-8(EBioMedicine 2018年10月12日)

[ Terahata ]

日本医療・健康情報研究所

医療の進歩の関連記事

- 息で糖尿病を検出するセンサーが開発進行中

- 先進医療技術の普及により1型糖尿病患者の血糖管理が大きく改善

- 注射だけでない未来へ「飲むインスリン」研究のいま

- 糖尿病の治療薬メトホルミンが長寿に関係 老化を遅らせ寿命を延ばす薬に期待

- 【1型糖尿病の最新情報】幹細胞から分化した膵島細胞を移植 インスリンが不要になり重症低血糖もゼロに

- 【1型糖尿病の最新情報】発症からインスリン枯渇までの期間を予測 より効果的な治療を期待 日本初の1型糖尿病研究

- 「異種移植」による腎臓移植が最長記録 米国で臨床試験の開始を公表

- 最新版!『血糖記録アプリ早見表2025-2026』を公開

- 腎不全の患者さんを透析から解放 「異種移植」の扉を開く画期的な手術が米国で成功

- 【歯周病ケアにより血糖管理が改善】糖尿病のある人が歯周病を治療すると人工透析のリスクが最大で44%減少

医療・健康情報グループ検索

医療・健康情報グループ検索