ニュース

2018年11月06日

糖尿病や肥満の新たな治療 肝臓の「アクチビンE」が脂肪を燃焼

- キーワード

- メタボリックシンドローム 医療の進歩 糖尿病と肥満

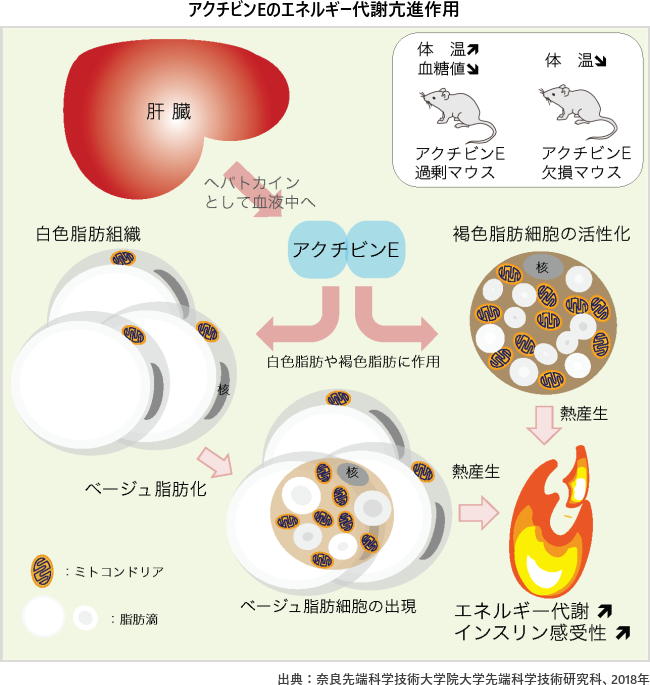

肝臓から分泌される「アクチビンE」というタンパク質が、脂肪を燃焼させる「褐色脂肪細胞」の活性化や「ベージュ脂肪細胞」の増加を促進し、エネルギー代謝を亢進させることが、北里大学と京都大学、奈良先端科学技術大学の研究チームによって明らかになった。

「アクチビンE」の多いマウスでは、体温が高く、血糖値が低く保たれていることを確認。ベージュ脂肪細胞があることで、インスリン感受性が高く、エネルギー代謝が亢進するという。

2型糖尿病やメタボリックシンドロームの予防・治療の開発につながると期待されている。

「アクチビンE」の多いマウスでは、体温が高く、血糖値が低く保たれていることを確認。ベージュ脂肪細胞があることで、インスリン感受性が高く、エネルギー代謝が亢進するという。

2型糖尿病やメタボリックシンドロームの予防・治療の開発につながると期待されている。

「褐色脂肪」や「ベージュ脂肪」を活性

厚生労働省の国民健康・栄養調査によると、BMI(体格指数)が25以上の肥満の割合は、男性で30.7%、女性で21.9%に上る。また、世界の3人に1人が肥満または過体重とされている。

肥満にともない、2型糖尿病、高血圧、心臓病、通風、がんなどのさまざまな疾患のリスクが上昇する。この万病のもとである肥満の有効な予防・治療法のターゲットとして、「褐色脂肪細胞」や「ベージュ脂肪細胞」が注目されている。

肥満に影響している脂肪細胞には、エネルギーを貯める「白色脂肪細胞」と、エネルギーを消費する「褐色脂肪細胞」がある。

白色脂肪細胞は皮下や内臓に分布し、体内の余分なエネルギーを脂肪として蓄積する。一方、褐色脂肪細胞は、脂肪を燃焼し熱を産生する働きをする。

肥満は、白色脂肪組織への過剰な脂肪蓄積症であり、過剰に取り込んだエネルギーを脂肪に溜め込んでいる状態だ。褐色脂肪細胞やベージュ脂肪細胞は、余分なエネルギーを熱に変換して消費することができるため、この細胞の活性化や量を調節する新たな因子の発見が期待されている。

人間の大人では、典型的な褐色脂肪はほとんどなく、褐色脂肪に似たもうひとつのタイプの脂肪であるベージュ脂肪細胞が熱産生の一部を担っており、そのため白色脂肪をベージュ脂肪へと変化させる外的因子に注目が集まっている。

関連情報

肝臓から分泌されるホルモン「アクチビンE」を発見

研究は、北里大学獣医学部の橋本統准教授、京都大学大学院農学研究科の舟場正幸准教授、奈良先端科学技術大学院大学の栗崎晃教授らの研究チームによるもので、詳細は医学誌「Cell Reports」オンライン版に発表された。

研究チームは今回の研究で、褐色脂肪を活性化したり、ベージュ脂肪化を促進する新たな外的因子として、肝臓から分泌されるホルモンである「アクチビンE」を解明した。

「アクチビンE」は、その遺伝子配列情報から、細胞増殖を制御するサイトカインであるTGF-βファミリーに属する細胞のひとつで、肝臓で作られる因子として発見された。

マウスに高脂肪食を与えたり、空腹にすると肝臓の「アクチビンE」遺伝子の発現が上昇することから、栄養状態に関連していると考えられているが、その機能は不明だった。

「アクチビンE」が血糖を下げインスリン感受性を改善

研究チームは今回の研究で、「アクチビンE」を肝臓から過剰に分泌するマウスを作製した。このマウスでは、血糖値が低く、インスリン感受性が向上しており、体温が高めでエネルギー代謝が亢進しており、高脂肪食を与えた場合でも体重増加が抑えられることを確認した。

「Ucp1」は、褐色脂肪細胞やベージュ脂肪細胞のミトコンドリアにのみにあるタンパク質のひとつで、エネルギーを熱に変えるスイッチとして働く。「アクチビンE」が多いと、ベージュ脂肪や褐色脂肪の「Ucp1」の量が増加し、ベージュ脂肪細胞自体も増加し、脂肪組織において熱産生が盛んになり、エネルギー代謝が上昇することが分かった。

一方、「アクチビンE」遺伝子を欠損させたマウスでは、寒冷刺激に対する反応が鈍く、白色脂肪組織中のベージュ脂肪細胞の減少が原因と考えられる低体温の症状がみられた。さらに、「アクチビンE」タンパク質を、培養した褐色脂肪細胞にふりかけたところ、Ucp1の量が増加したことから、「アクチビンE」に褐色脂肪細胞の熱産生を直接活性化させる働きがあることが明らかになった。

「ヘパトカイン」は、肝臓から分泌され、インスリン感受性やエネルギー代謝を調節するホルモン。「アクチビンE」は、肝臓から分泌されるヘパトカインとして働き、褐色脂肪を活性化させ、白色脂肪でベージュ脂肪細胞を増加させることで、余分なエネルギーを熱に変換して消費させる役割があることが示された。

この「アクチビンE」を増やす方法をみつければ、2型糖尿病をはじめさまざまな疾患の原因となる肥満の治療の新たな治療法になる可能性がある。「アクチビンEの作用メカニズムを詳しく調べ、肥満の新たな治療薬の開発を目指す」と研究チームは述べている。

京都大学大学院農学研究科

奈良先端科学技術大学院大学

Activin E Controls Energy Homeostasis in both Brown and White Adipose Tissues as a Hepatokine(Cell Reports 2018年10月30日)

[ Terahata ]

日本医療・健康情報研究所

糖尿病と肥満の関連記事

- 肥満でない人は糖尿病発症前に体重が減少する傾向にあることを発見

- 糖尿病と肥満症への対策を世界に呼びかけ 肥満は糖尿病に影響 治療は進歩 国際糖尿病連合

- 野菜や玄米の「植物ステロール」が糖尿病や肥満を改善 コレステロールを低下させインスリン抵抗性を軽減

- 高血圧対策では減塩が必要 魚介系ラーメンは血圧を上げない? こんな食事は食塩が多くなりやすい

- 野菜やお茶のポリフェノールが糖尿病や肥満のリスクを減少 メタボのリスクも大幅に低下

- 【夏はビールの飲みすぎにご注意】軽度の飲酒は糖尿病リスクを低下? ノンアルコール飲料を利用し飲酒量を減少

- 暑い夏の運動は涼しい夕方以降に ウォーキングが糖尿病や肥満を改善 週末1日だけの運動も効果は高い

- ワカメ・コンブ・海苔が糖尿病や肥満のリスクを減少 食物繊維が豊富で腸内細菌叢も改善 注目される「海の幸」

- 糖尿病と肥満のある人が体重を減らすとお得がいっぱい たとえ減量に失敗してもメリットが 食事日記をつければ成功率は2倍に

- 【運動が糖尿病リスクを減少】毎日のウォーキングが肥満やがんのリスクも低下 早歩きがおすすめ

医療・健康情報グループ検索

医療・健康情報グループ検索