ニュース

2021年01月19日

「ミドリムシ」が2型糖尿病を改善し免疫を調整する可能性 腸内細菌叢のバランスを改善

神戸大学などは、微細藻類である「ミドリムシ」(学名:ユーグレナ)が、酪酸を産生する腸内菌に働きかけ、酪酸(らくさん)の産生を増加させることを確認したと発表した。

ユーグレナを摂取することで、腸内細菌叢のバランスが調整され、短鎖脂肪酸である酪酸が増え、免疫バランス調整や、2型糖尿病の症状改善などにつながる可能性がある。

ユーグレナを摂取することで、腸内細菌叢のバランスが調整され、短鎖脂肪酸である酪酸が増え、免疫バランス調整や、2型糖尿病の症状改善などにつながる可能性がある。

腸内にいろいろな腸内細菌が

バランスが崩れると健康不調に

この研究は、神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科の佐々木建吾客員准教授らとユーグレナが、産学官連携で共同で行ったもの。研究成果は、オンライン科学雑誌「Scientific Reports」に掲載された。

解析技術の進歩を背景に、近年、腸内細菌の研究が多く行われている。ヒトの腸内には、100種類以上の腸内細菌が100兆個以上も生息しており、腸内細菌の集まりは「腸内細菌叢(腸内フローラ)」と呼ばれている。

腸内細菌は、腸内で相互にバランスを保ちながら、腸内細菌叢を形成しており、そのバランスが、ヒトの健康と関連していることが、研究で明らかになってきた。

疾病、老化、精神的・肉体的ストレス、環境の変化、食生活の変化などの原因により腸内細菌叢のバランスが崩れると、多様性が重視される腸内細菌叢のなかで、特定の菌が増加することにより有害物質も増加し、さまざまな不調につながると考えられいる。

バランスが崩れると健康不調に

腸内の酪酸が免疫バランスやインスリン抵抗性に関わっている

このような腸内細菌叢の中で、身体に良好な影響を及ぼす細菌として、乳酸菌やビフィズス菌が知られている。それに加えて、近年、「酪酸菌」も重要な働きをしていると注目されている。

酪酸は、腸内細菌である酪酸菌が、腸に届いた食物繊維を発酵・分解することで作り出される、短鎖脂肪酸の一種。酪酸の働きは、健康な腸内フローラを維持するために役立っていると考えられている。

酪酸菌によって腸内で産生される酪酸は、免疫バランスの調整や、インスリン抵抗性の改善による2型糖尿病の症状改善に関わっていると考えられている。長寿の人の腸内に酪酸菌が多くあるという報告もある。

酪酸菌のなかで、「フィーカリバクテリウム プラウスニッツイ」は、消化管内でもっとも豊富な酪酸菌のひとつとして知られている。

ユーグレナの摂取が腸内細菌叢に及ぼす影響を調査

ユーグレナの添加により酪酸の産生が増加

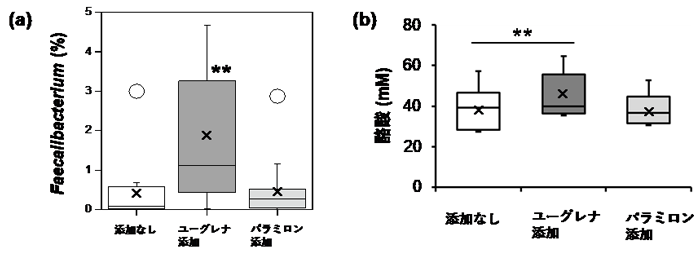

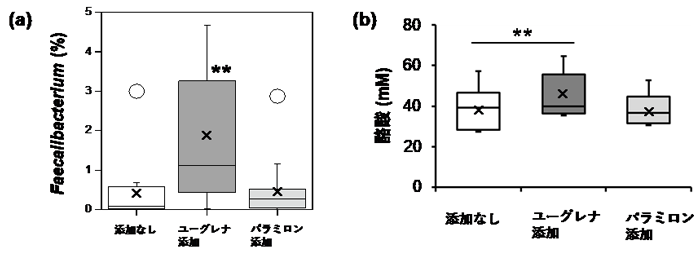

健常者11名から得られた各糞便サンプルにユーグレナを添加し、試験管内で発酵を行った。腸内細菌叢を解析した結果、ユーグレナの添加により、フィーカリバクテリウムの占有率が有意に上昇することが明らかになった。

また、発酵によって産生した代謝物を調べたところ、ユーグレナを添加して発酵させた場合、ユーグレナを添加せずに発酵させた場合と比較して、酪酸の産生が増加することが示された。

なお、フィーカリバクテリウムの増加や酪酸の産生増加は、パラミロンの添加ではみられず、ユーグレナでのパラミロン以外の成分が貢献していることが示唆された。

なお、「パラミロン」は、ユーグレナのみが生成する多糖類(β-グルカン)で、食物繊維の一種。近年の研究で、従来の食物繊維とは異なる新たな健康機能をもつことが分かっており、食品や化粧品などのヘルスケア分野などでの活用が期待されている。

試験管内モデルでのフィーカリバクテリウムの占有率(a)と酪酸濃度(b)

28人の男女が1日朝夕食後1,000mgずつ、合計2,000mgのユーグレナ含有カプセルを30日間摂取した前後で腸内細菌叢の解析を行った。その結果、フィーカリバクテリウムの占有率が有意に上昇した。これにより、試験管内モデルで確認されたフィーカリバクテリウムの占有率の上昇が、ヒトでの継続摂取でも、ヒト大腸環境内で再現される可能性が示された。

出典:神戸大学、2021年

ユーグレナが腸内細菌叢のバランスを調整

腸内細菌の栄養源となり、腸内細菌の増殖を促進する食品成分は「プレバイオティクス」と呼ばれる。

一方、「ミドリムシ」(学名:ユーグレナ)は、ワカメや昆布、クロレラと同じ藻の一種で、動物と植物の両方の特徴をもっている。ビタミン、ミネラル、アミノ酸、不飽和脂肪酸など59種類の栄養素をバランス良く含んでいる。

今回の研究では、ユーグレナがプレバイオティクスとして機能し、腸内細菌叢のバランスが調整される可能性、またその効果はユーグレナによるパラミロン以外の成分の寄与により起こる可能性が示された。

「今後も、さまざまな健康不安が訪れる昨今において、体が本来もつ"つくる・はたらく・まもる"のサイクルを支えるユーグレナの可能性のさらなる解明と、ユーグレナおよびその含有成分の健康食品、医療分野などでの利活用や食材としての付加価値向上を目指し、研究開発を行っていきます」と、研究グループは述べている。

神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科The alga Euglena gracilis stimulates Faecalibacterium in the gut and contributes to increased defecation(Scientific Reports 2021年1月13日)

[ Terahata ]

日本医療・健康情報研究所

食事療法の関連記事

医療・健康情報グループ検索

医療・健康情報グループ検索