ニュース

2020年03月10日

腸内細菌叢が糖尿病の発症に影響 腸内菌に着目した新しい治療へ

腸内細菌叢を健康的にコントロールすることで、腸内細菌が生成する有機化合物の働きで、インスリンを産生するβ細胞を増やしたり機能を改善できる可能性があるという研究を、京都大学の研究グループが発表した。

糖尿病の新たな予防法や治療法を開発できる可能性がある。

糖尿病の新たな予防法や治療法を開発できる可能性がある。

腸内細菌叢と糖尿病の発症の関係に着目

京都大学などの研究グループが、腸内細菌が生成した代謝物である「4-クレゾール」が、膵臓でインスリンを産生するβ細胞を増殖させ、機能を高め、1型および2型糖尿病に対する抑止効果を発揮することを発見した。

糖尿病は今の医療では完治することができない疾患だ。血糖コントロールが不良の状態が続くと、心臓血管病の発症リスクが上昇し、腎臓の機能の低下などの深刻な合併症が引き起こされる。腎不全から人工透析が必要な状態に進展すると、1人あたり年間に約600万円の医療費が必要となり、医療経済にも深刻な影響があらわれる。

糖尿病の人では腸内細菌叢が生成する代謝物が少ない

生体内には核酸やタンパク質のような高分子に加えて、アミノ酸、有機酸、脂肪酸、糖などさまざまな低分子の代謝物がある。こうした生体内の代謝物は全体として、メタボロームと呼ばれている。

このメタボロームを網羅的・効率的に解析するのが「メタボロミクス」という新しい技術で、これにより数千人の数百の代謝産物の測定や変化を分析できるようになった。

メタボロミクスにより、腸内細菌叢が産生する代謝物を同定できるようになり、そうした代謝物がさまざまな疾患の発症に関わっていることが分かってきた。

研究グループは今回、この技術を用いて、成人の糖尿病患者と対照群を合わせて138人の被験者の血液を網羅的に解析し、代謝物の測定を実施し、その量的変化を分析した。

その結果、糖尿病患者では、腸内細菌叢によって生成される代謝物である「4-クレゾール」の血中濃度が低いことが明らかになった。「4-クレゾール」は、ベンゼン環に水酸基をもつ化合物であるフェノール類に分類される有機化合物で、特定の食品にも含まれる。

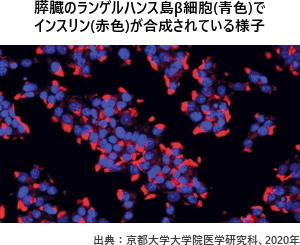

「4-クレゾール」がインスリン分泌とβ細胞の増殖を刺激

さらに、「4-クレゾール」が、インスリンを分泌する膵臓のβ細胞の機能と、糖尿病の発症にどのように影響するかを、糖尿病と肥満のラットおよびマウスを用いて調べた。β細胞で分泌されるインスリンは、血糖を一定の範囲におさめる働きをするホルモンだ。

その結果、腸内細菌叢が生成する「4-クレゾール」による刺激により、肝臓の肥満と脂肪蓄積の減少、膵臓質量の増加、およびインスリン分泌と膵臓β細胞の増殖の両方の作用を得られることを発見した。

糖尿病患者の多くで糖尿病の進展に合わせてβ細胞は減少していくが、β細胞を増やしインスリン分泌を回復する治療法は、現在のところ開発されていない。

ヒトは自身では「4-クレゾール」を作ることができず、食物に含まれるか腸内細菌が生成するかして得ている。

腸内細菌が生成する代謝産物を治療に応用

今回の研究により、低濃度の「4-クレゾール」によりβ細胞を刺激し、糖尿病を改善する治療法を開発できる可能性が示された。さらに、腸内細菌叢は糖尿病にも影響し、腸内細菌により生成された代謝産物を、糖尿病、肥満、脂肪肝などの治療に応用できる可能性も開かれた。

腸内細菌叢に関連する分子メカニズムや作用機序は、まだ十分に解明されていない。今後は、腸内細菌叢を微調整して、特定の細菌の増殖を促し、その細菌の代謝産物を増やすことで治療効果を得るというアプローチを開発することが期待される。

「今回の研究で確立した代謝物解析の技術を、難病をはじめとする多様な病気に適用して、疾患と関連する代謝バイオマーカーの同定を目指す」と、研究グループは述べている。

京都大学医学研究科附属ゲノム医学センター

The Natural Metabolite 4-Cresol Improves Glucose Homeostasis and Enhances β-Cell Function(Cell Reports 2020 年2月19日)

[ Terahata ]

日本医療・健康情報研究所

食事療法の関連記事

医療・健康情報グループ検索

医療・健康情報グループ検索