ニュース

2020年03月04日

母が妊娠中に食物繊維をとると、子は成長後に肥満や糖尿病になりにくい

妊娠中に母親が食物繊維を十分に摂取すると、子の代謝機能の発達が促され、子が出生後に肥満になりにくくなることが明らかになった。

食物繊維を摂ることで、腸内細菌が活発になり、短鎖脂肪酸が作られ、その結果、血糖を下げるGLP-1を分泌する細胞が増え、膵臓のβ細胞の分化も促されるという。

食物繊維を摂ることで、腸内細菌が活発になり、短鎖脂肪酸が作られ、その結果、血糖を下げるGLP-1を分泌する細胞が増え、膵臓のβ細胞の分化も促されるという。

食物繊維が不足すると肥満や糖尿病が増える

妊娠中の食物繊維の摂取は、胎児の代謝機能の発達を促し、出生後に子が肥満になりにくい体質になることが、東京農工大学と慶應義塾大学の研究グループにより明らかになった。

日本人の食生活が変化しており、欧米型の食事スタイルが普及し、高糖質・高脂肪の高カロリー食が増え、食物繊維の摂取が不足している傾向がある。また、近年の抗生物質の使用拡大もあり、腸内細菌叢に異常が起きて、結果として肥満や2型糖尿病などのさまざまな病気が増えている。

生活環境の変化が腸内細菌叢の影響することはこれまでも報告されているが、胎児期の腸内細菌叢の影響についてはあまり分かっていない。

また、将来の病気のなりやすさに、胎児期や生後早期の環境が強く影響している。胎児期や生後直後の健康・栄養状態が、成人になってからの健康に影響を及ぼすというという考え方は「DOHaD仮説」と呼ばれている。

これまでにコホート研究で、低出生体重児は成人期に2型糖尿病や高血圧、脂質異常症などの生活習慣病の発症リスクが高いといった報告がされている。しかし、こうしたことを引き起こすメカニズムもよく分かっていなかった。

関連情報

食物繊維を摂ると腸内細菌が増える

そこで研究グループは、母体の腸内細菌叢が胎児の発達と出生後の疾患への感受性に及ぼす影響について、マウス実験で詳しく知らべた。

研究グループはこれまで、腸内細菌叢による代謝産物の作用により、エネルギー代謝や生理機能に生物学的な大きな影響があることを明らかにしてきた。

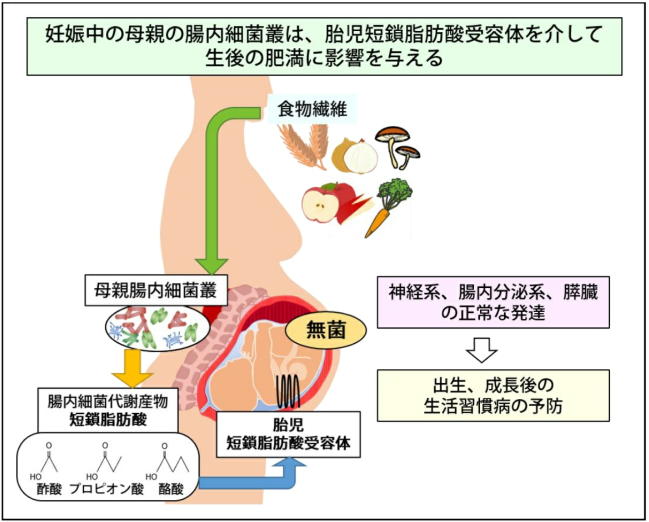

腸内細菌は食物繊維を分解して体内に取り入れ、短鎖脂肪酸(酪酸、プロピオン酸など)などを作り出す。それらの代謝生産物が、エネルギー源として利用される。さらには、エネルギー消費を促すGPR41や、脂肪蓄積を抑えるGPR43などを活性化し生理機能に影響する。

短鎖脂肪酸によりGPR41とGPR43が活性化すると、神経細胞、GLP-1陽性腸内分泌細胞、膵臓のβ細胞の分化が促進される。その結果、子の代謝・内分泌系が正常に成熟し、成長時のエネルギー代謝を整えることで、肥満になりくい体質を作ると考えられている。

GLP-1は、腸内分泌細胞のL細胞から分泌される腸管ホルモンで、膵臓のβ細胞内からインスリンを分泌させたり、摂食を調節する働きをする。糖尿病治療薬として利用されているGLP-1受容体作動薬は、このGLP-1を薬により補うものだ。

腸内細菌が食物繊維を分解し短鎖脂肪酸を産生

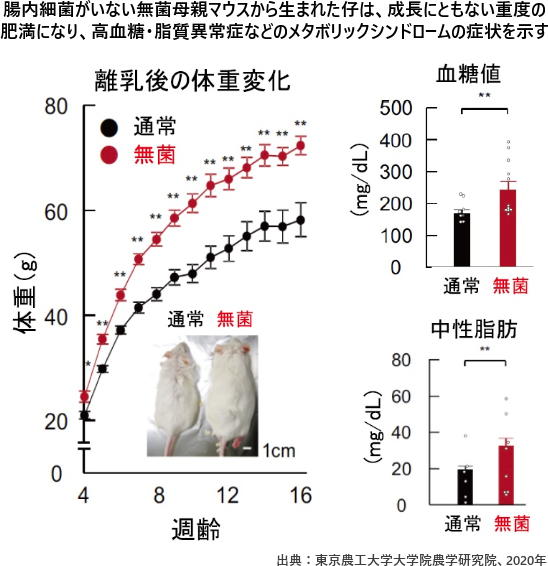

研究グループはまず、妊娠マウスを通常環境下、および無菌環境下で飼育した。高脂肪食を摂取させたところ、無菌母親マウスの仔は、成長にともない重度の肥満になり、高血糖・高脂血症などのメタボリックシンドロームの症状を示した。また、妊娠中に食物繊維をほとんど含まない餌を与えた母親マウスの仔でも、同様な症状が観察された。

一方で、食物繊維を豊富に含む餌を妊娠母親マウスに与えた場合には、生まれてきた仔マウスは肥満になりにくいことが分かった。このとき、母体の腸内細菌により食物繊維が分解されて、短鎖脂肪酸が多く産生されることで、その一部が血液を介して胎児に届けられていることが分かった。

そこで、妊娠マウスに、短鎖脂肪酸の1つであるプロピオン酸を与えたところ、生まれてきた仔マウスの肥満が抑制された。このことから、妊娠中の母親の腸内細菌叢が産生する短鎖脂肪酸は、生まれてきた仔の肥満を予防することが明らかになった。

胎児の交感神経、腸管、膵臓では短鎖脂肪酸の受容体であるGPR41とGPR43が多く発現していた。胎児は腸内細菌を持たないため、自分では短鎖脂肪酸を多く作ることはできない。胎児のGPR41とGPR43は、母体の腸内から届けられた短鎖脂肪酸を感知していると考えられる。

食生活や腸内環境の改善が新たな治療法に

このように、妊娠中の母親の腸内細菌が産生する短鎖脂肪酸が胎児の発達に影響を与え、出生後の子の代謝機能が正常に成熟し、結果として肥満発症の抑制につながることが示された。

今回の研究により、生活習慣病を防ぐために、妊娠中の母体の腸内環境が子孫の代謝プログラミングの決定に大きく影響することが明らかになった。母体の腸内環境と子の生活習慣病についてのこれまでの仮説に新たな発見を加えるものだ。

今回の研究は、周産期の母体の食生活や腸内環境の改善など、母体の栄養管理を介した先制医療や予防医学による新たな治療法の開発につながる可能性がある。

研究は、東京農工大学大学院農学研究院応用生命化学部門の木村郁夫教授らと慶應義塾大学薬学部の長谷耕二教授らの研究グループによるもの。研究成果は米国科学誌「Science」に掲載された。

東京農工大学大学院農学研究院応用生命化学部門Maternal gut microbiota in pregnancy influences offspring metabolic phenotype in mice(Science 2020年2月28日)

[ Terahata ]

日本医療・健康情報研究所

食事療法の関連記事

医療・健康情報グループ検索

医療・健康情報グループ検索