ニュース

2019年11月22日

インフルエンザ対策 糖尿病の人は予防接種を毎年受けるべき

- キーワード

- おすすめニュース ライフスタイル 糖尿病の検査(HbA1c 他)

インフルエンザに注意が必要な季節になってきた。かからないようにするためにはふだんからの対策が肝心だ。かかってしまったときの適切な対応も必要となる。インフルエンザのシーズンに備え、対策する方法をご紹介する。

すべての糖尿病患者はインフルエンザの予防接種を受けるべき

国立感染症研究所は11月15日に「全国的なインフルエンザの流行に入ったと考えられる」とコメントを発表。

インフルエンザは例年11月上旬頃から発生し始め、その後1月下旬から2月にピークを迎えた後、4月上旬頃までには流行が終息する。日本では毎年1,000万人以上がインフルエンザを発症しており、年間に1万人前後の死者も出ている。症状が長引くことも多いので、今年も油断できない。

とくに、糖尿病などの基礎疾患をもつ人や高齢者には予防接種が勧められている。

新型インフルエンザが2009年に世界的に流行した。入院を要した患者の基礎疾患を調べた研究で、糖尿病が重症化リスクが高いことが分かった。日本でも、新型インフルエンザで入院した15歳以上の患者のうち、糖尿病の保有率は慢性呼吸器疾患に次ぎ2番目に多かった。

米国糖尿病学会(ADA)は、糖尿病患者にインフルエンザの予防接種を毎年受けることを勧めている。

すべての糖尿病患者さんはインフルエンザの予防接種を受けるべきです。糖尿病(1型、2型、妊娠糖尿病)の人は、そうでない人に比べ、適切に血糖コントロールを行っていても、深刻なインフルエンザの合併症(肺炎など)のリスクが高い場合があります。

インフルエンザは糖尿病などの慢性的な健康問題を悪化させ、さらに血糖コントロールを難しくするおそれがあります。予防接種はインフルエンザの感染を100%防ぐものではありませんが、そのリスクを大きく減少できます。

インフルエンザにかかったと疑われる場合には、すぐに医療機関を受診する必要があります。

インフルエンザの予防接種は毎年受けた方が良い

インフルエンザ流行にそなえて

国立感染研究所の感染症発生動向調査によると、1週間あたりのインフルエンザ罹患者数はこの10年間で、2年連続過去最高となっており、ワクチンや手洗いなどの予防方法だけではなかなか罹患者数が減っていないのが現状だ。

女性の健康力向上への貢献を目指す「ウーマンウェルネス研究会」(代表:対馬ルリ子/産婦人科医)は、インフルエンザシーズンの到来にそなえて、乾燥する冬の夜の、就寝時の無意識な「口呼吸」への注意を呼びかけている。

口呼吸のリスクと風邪やインフルエンザ、睡眠不全との関係について、国内トップレベルの研究実績をもつ帝京大学ちば総合医療センター耳鼻咽喉科の鈴木雅明教授は次のように述べている。

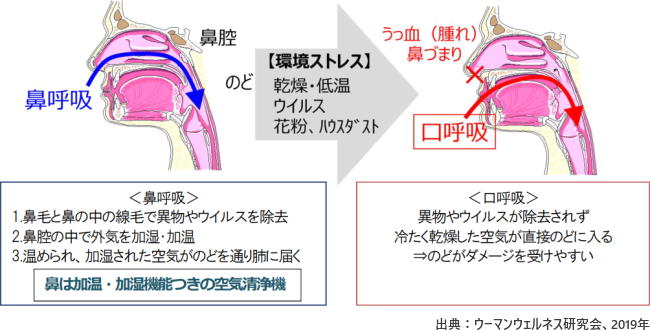

本来、人の呼吸は鼻呼吸ですが、乾燥や低温、花粉などの環境ストレスによって鼻がつまると口呼吸になってしまいます。口呼吸をすると、異物やウイルス、細菌などが鼻の粘膜で除去されず直接体内に入るため、風邪やインフルエンザにかかる危険性が高くなります。

就寝時にのど・鼻を加温・加湿

同研究会が首都圏に在住している602人の男女を対象に行った調査によると、就寝時の口呼吸を自覚している人は約5割で、自覚のない人も多い。また、就寝時に口呼吸になっている人ほど風邪を引きやすいことも明らかになった。

自覚がなくても、「朝起きた時に口が乾いている」「いびきをかいている」などの兆候があれば、寝ている間に口呼吸になっているサインだ。「夜間は鼻炎などアレルギー性の症状も悪化しやすくなるため、鼻づまりが起こりやすい時間帯でもあります。また、口呼吸によりいびきをかいたり呼吸が途切れたりすると、脳から"呼吸に異常が起こっている"という信号が出て心身が緊張し、睡眠が阻害されてしまいます」として、注意を促している。

ウイルスはのどや鼻の粘膜細胞に感染するが、のどや鼻の粘膜細胞の表面にはウイルスなどの異物を体内に入れないように、最後の砦としてバリア機能が備わっている。

同研究会は、風邪やインフルエンザの予防に大切なのは、就寝時にのど・鼻を加温・加湿することだと提案している。

<対策>就寝時にのど・鼻を加温・加湿、風邪やインフルエンザを予防する

就寝時にのど・鼻を加温・加湿して、口呼吸リスクを防ぎましょう。鼻通りがよくなり、睡眠の質が向上します。鼻の中の線毛運動も活発化するため、風邪やインフルエンザの予防効果も期待できます。

(1)就寝時にのど・鼻を蒸気で温める

(2)部屋全体の加湿

(3)片方の鼻で交互に鼻呼吸

就寝時にのど・鼻を加温・加湿して、口呼吸リスクを防ぎましょう。鼻通りがよくなり、睡眠の質が向上します。鼻の中の線毛運動も活発化するため、風邪やインフルエンザの予防効果も期待できます。

(1)就寝時にのど・鼻を蒸気で温める

(2)部屋全体の加湿

(3)片方の鼻で交互に鼻呼吸

(ウーマンウェルネス研究会HPより)

のど・鼻の加湿・加温による効果について、詳しくは同研究会のホームページ「ウェルラボ」で紹介されている。

「ウェルラボ」は、医師や専門家、企業が集い発足した「ウーマンウェルネス研究会」が、知っておきたい健康の基礎知識や不調への対応策など、女性のための健康に関する情報を発信するサイト。

インフルエンザ総合対策(日本医師会)

インフルエンザ(厚生労働省)厚生労働省は、「今冬のインフルエンザ総合対策」ページにインフルエンザ発生状況(発生動向情報、インフルエンザ様疾患報告情報など)を逐次掲載し、更新している。流行状況をふまえた対策の実施に役立てられる。 Flu and Pneumonia Shots(米国糖尿病学会)

Preventing the Flu(米国糖尿病教育者協会)

[ Terahata ]

日本医療・健康情報研究所

ライフスタイルの関連記事

- 運動と食事スタイルの改善は妊娠糖尿病の予防に役立つ

- 【リーフレット公開中】1月23日は「一無、二少、三多の日」

2月1日から「全国生活習慣病予防月間2026」がスタート! - お尻の形で糖尿病リスクを予測できる?

- 連休中に健康的な生活習慣を維持する秘訣

- 猛暑は高齢糖尿病患者にとって致命的となり得る

- 超加工食品は若年成人の糖尿病リスクを高める可能性がある

- 【毎年2月は全国生活習慣病予防月間】

2026年のスローガンは「幸せは足元から 多く動いて健康を実感」に決定! - 10月8日は「糖をはかる日」

血糖変動の"見える化"が、生活習慣改善の鍵に - 植物性食品中心の食事は慢性疾患の併発を予防する

- 健康的な食事と運動は飲酒による肝臓のダメージを抑制して死亡を減らす

医療・健康情報グループ検索

医療・健康情報グループ検索