ニュース

2015年05月26日

「ロコモ度テスト」でロコモを判定 運動器の低下に若いうちから対策

- キーワード

- フットケア情報ファイル 運動療法

日本整形外科学会は、ロコモの判定法を発表した。年齢・性別にかかわらず、台に座った状態からの立ち上がりや歩幅などによって、ロコモの進行状況を判断する。

「ロコモ度テスト」を活用しロコモ度を判定

骨・関節・筋肉・神経などの運動器の障害のために移動機能の低下をきたしている状態が「ロコモティブシンドローム」(ロコモ、運動器症候群)。予備群を含めると国内で4,700万人にロコモの危険性があるとされている。

日本整形外科学会は2007年に、超高齢社会の未来を見据え、ロコモという概念を提唱した。ロコモティブシンドロームが進行すると、将来に介護が必要になるリスクが高くなるが、筋肉、骨、関節、軟骨、椎間板などに適正な運動負荷をかけて運動を続ければ予防が可能だ。

日本整形外科学会は、ロコモティブシンドロームの段階を判定するために、疾患や病態の予防、治療、予後などについて判定を行う際の判断値を新たに策定した。

「ロコモ度テスト」は、(1)下肢筋力、(2)歩幅、(3)身体状態・生活状況の3項目の計測結果から、それぞれの臨床判断値を用いて、ロコモの進行状況を「ロコモ度1」「ロコモ度2」と判定する。「ロコモ度1」は、移動機能低下がはじまっている段階、「ロコモ度2」は、生活は自立しているが移動機能の低下が進行している段階だ。

段階に応じて、運動や食事の指導、整形外科専門医の受診の必要性などが分かる。「ロコモ度テスト」を活用することで、誰でも自身でロコモ度を判定できるという。

下肢筋力、歩幅、身体状態の3項目で判定

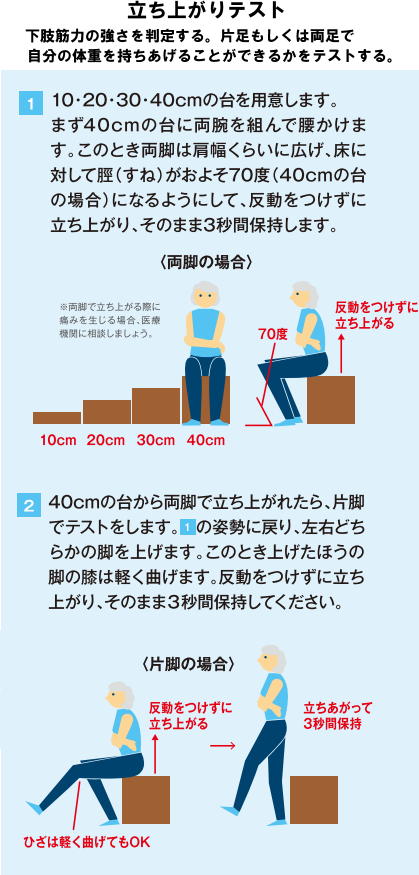

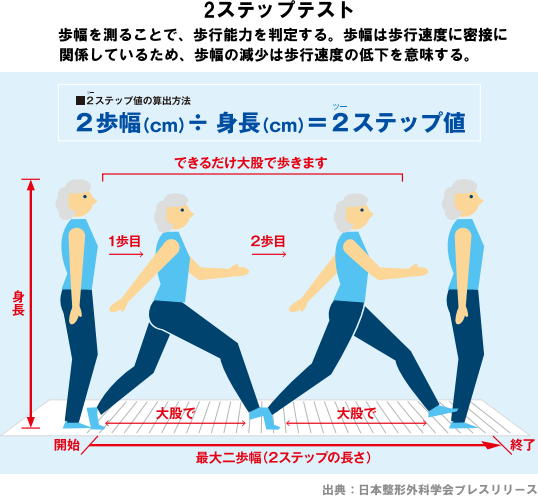

「ロコモ度テスト」は、片方の脚で40cmの高さから立てるかをみる「立ち上がりテスト」、大股で歩いた2歩分の幅をみる「2ステップテスト」、日常動作の困難度など25項目を点数化する「ロコモ25」の3項目で判定する。

ロコモ チャレンジ!(日本整形外科学会)

あなたの身体を動かす仕組み「運動器」をご存知ですか?(日本整形外科学会)

[ Terahata ]

日本医療・健康情報研究所

フットケア情報ファイルの関連記事

- 京都大学発の新たな人工皮膚が承認 「糖尿病性潰瘍」に効果

- 糖尿病患者の痛風リスクがフェノフィブラートで半減 FIELD試験

- 糖尿病腎症による透析導入はやや減少 「健康日本21」中間評価

- 腎臓専門医への「紹介基準」を公表 日本糖尿病学会・日本腎臓学会

- PCSK9阻害薬の適正使用フローチャート 動脈硬化学会が見解を表明

- 糖尿病の人は「足の冷え」「しびれ」に注意 足の動脈硬化を改善

- 自分の足を知ろう 「足潰瘍」は合併症 足切断の5分の4は防げる

- ウォーキングで下半身を強くすると運動を続けやすい 「老化は足から」

- 水虫に対策するための8つのケア 糖尿病の人は夏こそ「フットケア」

- 次の診療で足を見てもらおう 「PAD」(末梢動脈性疾患)にご注意

医療・健康情報グループ検索

医療・健康情報グループ検索