ニュース

2022年06月15日

ビフィズス菌を食べると認知症予防につながる 糖尿病の人は脳の老化が加速しやすい

順天堂大学は、ビフィズス菌を摂取することで、軽度認知障害(MCI)のある患者の認知機能の改善、および脳萎縮の進行を抑制できることを明らかにした。

軽度の認知障害のある患者130人を対象に、ランダム化対照比較試験を実施。ビフィズス菌の摂取による認知機能や、MRI画像診断における脳萎縮度、さらには腸内細菌叢への影響を調べ、軽度認知障害患者の認知機能を改善できることを確認した。

ビフィズス菌は、加齢とともに著しく減少することが知られている。研究グループはこの成果を得て、「今後は、腸の環境と脳機能との関連性について、実地医療の視点で確認していきたい」としている。

「軽度認知障害」は認知症の前段階の脳の老化

「軽度認知障害」(MCI)は、認知症と正常の中間にある状態。記憶力や判断力、言語能力、物事を組み立てて行う能力といった認知機能に多少の低下があるものの、日常生活にはそれほど支障はない。しかし、対策をしないでいると、認知症に進行しやすい状態なので、適切な治療を行うことが大切となる。 超高齢社会となった日本では、現在85歳以上の4人に1人が認知症で、2025年には65歳以上の高齢者の5人に1人の約700万人に急増すると推測されており、社会的な問題となっている。 認知症の前段階である軽度認知障害の患者は、現在国内では約400万人いるとされ、世界的には国によって65歳以上の人口の7~42%が軽度認知障害の状態であるとも推計されている。 軽度認知障害患者のうち、年間10~30%の人が認知症に移行するとみられている。軽度認知障害や認知症に対する有効な治療法がないなか、発症予防に注目が集まっており、とくに、生活習慣の改善など日常生活の中で実践できる有効な対策が求められている。腸内環境と脳の機能とが関連する「脳腸相関」を解明

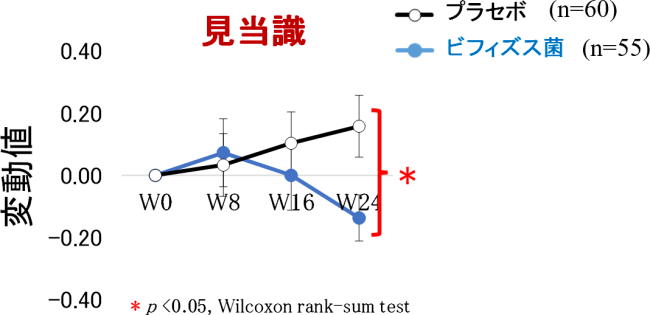

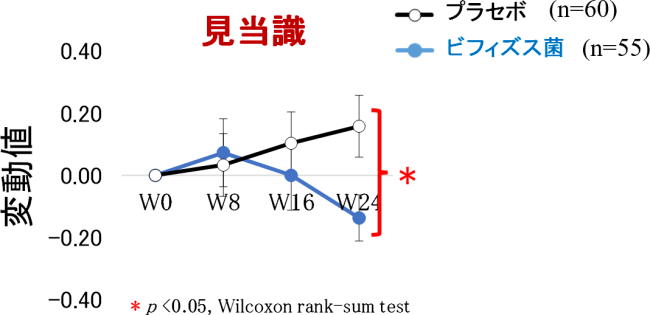

ビフィズス菌を摂取すると「見当識」が改善される

研究グループは今回、東京都江東区の高齢者医療の拠点である、順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センターを中心に、軽度認知障害のある患者130人を対象とするプラセボ対照ランダム化二重盲検並行群間比較試験を実施した。 ビフィズス菌の摂取により、認知機能や、MRI画像診断による脳萎縮度、および腸内細菌叢にどのような影響があらわれるかを調べた。 対象者をランダムに、ビフィズス菌を200億個含む粉末(スティック)を摂取する群と、プラセボ粉末(スティック)を摂取する群に分け、それぞれ1日1スティック、24週間摂取してもらった。 その結果、認知機能検査では、ビフィズス菌の摂取により、プラセボ摂取群に比べて、「見当識」が改善されていることが明らかになった。 「見当識」は、日付や現在の時刻、場所や周囲の状況、人物の把握などを総合的に判断し、自分が現在おかれている状況を把握し理解する能力のこと。 これらの能力が欠如してしまう「見当識障害」になると、日常生活をおくるなかでさまざまな障害があらわれる。これは認知症の症状のひとつで、大きく分けて3つ(時間・場所・ヒト)の障害がある。アルツハイマー型認知症の人では、物忘れの次に起こりやすいとされている。

ビフィズス菌を摂取したグループでは「見当識」が改善した

出典:順天堂大学、2022年

ビフィズス菌を摂取している人は脳萎縮の進行が抑制

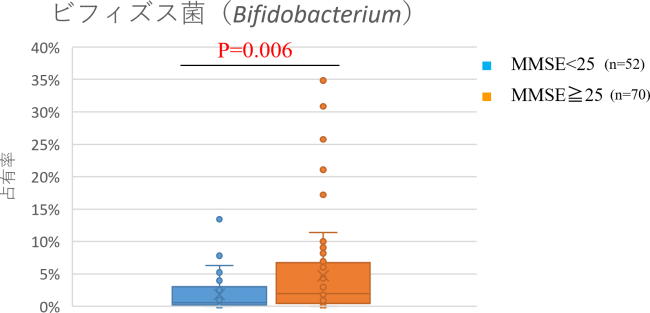

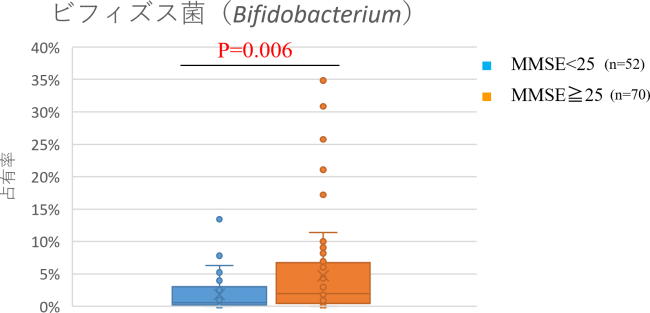

ビフィズス菌を摂取したグループでは、「見当識」が有意に改善されただけでなく、別の認知機能検査(MMSE)でも、認知機能が低い(MMSE<25)グループで、「時間の見当識」「文章書字」の項目が有意に改善していることが示された。 さらに、ビフィズス菌を摂取したグループでは、MRI画像解析により、認知障害と関連のある脳萎縮の進行が抑制されていることも確認した。 脳萎縮の状態を確認するツールとして、大脳萎縮の評価に有用とされているVBM解析手段のなかから、日本で広く使われている「VSRAD(ブイエスラド)」プログラムを用いて、脳の萎縮の状態を検証した。 ビフィズス菌の摂取の前後で比べたところ、全脳委縮領域の割合の変動で脳萎縮の進行度合いに有意差が確認され、ビフィズス菌摂取群では、脳萎縮の進行が抑制されていることが示された。

認知機能が高い群でビフィズス菌の占有率が高いことが判明した

出典:順天堂大学、2022年

プロバイオティクスが認知機能の低下を抑制する効果を研究

ビフィズス菌は、加齢とともに著しく減少することが知られている。研究グループは今回の研究で、そのビフィズス菌摂取によって軽度認知障害(MCI)患者の認知機能が改善することを確認した。 「この成果を今後は、腸の環境と脳機能との関連性について、実地医療の視点で確認していきたいと考えています」と、研究グループでは述べている。 「プロバイオティクス」とは、腸内環境のバランスを改善することにより、ヒトに有益な作用をもたらす生きた微生物のこと。 「たとえば、認知機能の低下を招く疾患へのプロバイオティクスの効果や、神経疾患と腸内環境の関連性や、プロバイオティクスの作用・効果などについての検証を開始していきたいと考えています」。 「その検証により、今まで治療が難しかった領域について、腸内環境ならびに脳と腸との連関に注目することで、新たな光が見えてくる可能性が考えられます」としている。 研究は、順天堂大学大学院医学研究科ジェロントロジー研究センターの浅岡大介准教授、大草敏史特任教授、佐藤信紘特任教授らによるもの。研究成果は、「Journal of Alzheimer's Disease」にオンライン掲載された。 順天堂大学は高齢者医療を重要視しており、外来に専門の窓口(長寿いきいきサポート外来)を設置し、対策を早期に行うことにより、フレイル・ロコモ・認知症対策、さらには寝たきり・要介護予防に取り組んでいる。 2021年に設立したジェロントロジー研究センターや、腸内フローラ研究講座で、認知障害やうつ病などの増加する神経精神疾患に、「脳腸相関」がどのように関与しているかなどについて、精力的に研究を推進していくとしている。糖尿病の人は、血糖コントロールが良好でないと、脳の老化が加速しやすい

Effect of probiotic Bifidobacterium breve in improving cognitive function and preventing brain atrophy in older patients with suspected mild cognitive impairment: Results of a 24-week randomized, double-blind, placebo-controlled trial (Journal of Alzheimer's Disease 2022年5月7日)

Type 2 diabetes accelerates brain aging and cognitive decline (eLife 2022年5月24日)

Type 2 diabetes mellitus accelerates brain aging and cognitive decline: Complementary findings from UK Biobank and meta-analyses (eLife 2022年5月24日)

[ Terahata ]

日本医療・健康情報研究所

メンタルヘルスの関連記事

- 【睡眠の最新情報】良い睡眠は糖尿病や肥満のリスクを減少 眠りの質を上げる方法は?

- 昼寝が糖尿病や高血圧のリスクを減少 ただし長時間の昼寝は逆効果 【上手な昼寝のとり方】

- 【認知症予防の最新情報】糖尿病のある人は認知症リスクが高い こうすれば脳の老化を防げる

- ヨガなどの「マインドフルネス」が糖尿病の人の血糖管理を改善 ヨガは暑い夏にも涼しい部屋でできる

- 糖尿病の人は不安やうつのリスクが高い 自然とのふれあいで改善 森は人間のこころの健康を高める

- 【笑いが糖尿病を改善】 お笑いライブ鑑賞でストレスが減り楽観性が向上 「笑いヨガ」の効果

- 食物繊維が糖尿病リスクを減らす 食事で食物繊維をとると認知症予防にもつながる

- 【簡単にできる筋トレ】 筋肉をつけると糖尿病リスクが減少 糖尿病の遺伝リスクのある人にも効果が

- 【糖尿病の合併症】家族のこころの健康状態にも影響 家族もメンタルサポートが必要?

- 糖尿病の人の脳の老化は防げる 中年期から運動に取り組むと認知症予防につながる

医療・健康情報グループ検索

医療・健康情報グループ検索