ニュース

2021年04月14日

ヒトiPS細胞から膵島をつくり移植 血糖値の正常化に成功 レンコン状ゲルで細胞移植 1型糖尿病の根治をめざす

東京大学などの研究グループは、ヒトiPS細胞からつくった膵島をハイドロゲルにカプセル化した、レンコン状の移植片を開発した。

膵島は、血糖を下げるホルモンであるインスリンを分泌する働きがある。移植片を糖尿病モデルマウスに移植したところ、血糖値を最大6ヵ月以上の長期にわたり正常化することに成功した。

インスリンを分泌する膵島をiPS細胞から作製し、移植する再生医療は、1型糖尿病の根治的な治療法になると期待されている。

膵島は、血糖を下げるホルモンであるインスリンを分泌する働きがある。移植片を糖尿病モデルマウスに移植したところ、血糖値を最大6ヵ月以上の長期にわたり正常化することに成功した。

インスリンを分泌する膵島をiPS細胞から作製し、移植する再生医療は、1型糖尿病の根治的な治療法になると期待されている。

膵島をレンコン状ゲルにカプセル化し移植 血糖正常化に成功

東京大学と国立国際医療研究センターの研究グループは、ヒトiPS細胞からつくった膵島を、直径6mmの「ハイドロゲル」にカプセル化した、レンコン状構造の移植片を開発した。

移植片を糖尿病モデルマウスに移植したところ、血糖値を最大6ヵ月以上の長期にわたり正常化することに成功した。

糖尿病の治療法として、ドナー(臓器提供者)から得た膵島を糖尿病患者に移植することで、血糖値を正常化する細胞移植療法が世界中で精力的に研究されている。しかし現状は、ドナー不足が深刻で、臓器移植を希望していても、実際に移植治療を受けられる患者はごくわずかだ。

そこで近年、ヒトiPS細胞から分化により膵島の細胞をつくりだす研究が進められている。患者自身のiPS細胞から細胞をつくり、自家移植による治療ができれば、ドナー不足の問題を解決できるだけでなく、移植による拒絶反応も抑えやすいと考えられている。

膵島は、膵臓の内部に島の形状で散在する、内分泌をいとなむ細胞群。膵島に含まれるβ細胞からは、血糖値を下げる作用のあるホルモンであるインスリンが分泌される。

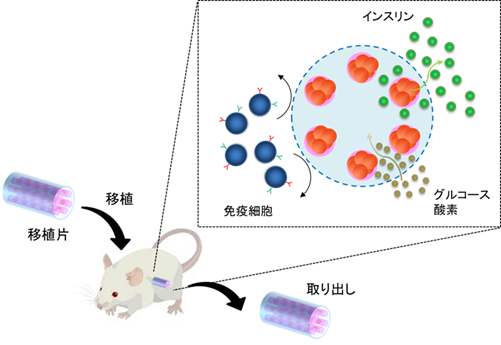

ヒトiPS細胞から分化させた膵島を移植するときは、体内に侵入した異物に対して起こる自然免疫である異物反応から細胞を保護し、体内で長期間維持するだけでなく、未分化細胞が混入するリスクなどから安全性を確保することが求められる。

拒絶反応が起こるなどの緊急時には、移植した細胞をとりだせるようにすることも重要だ。

そこで、東京大学などの研究グループは、ヒトiPS細胞からつくった膵島を使用し、ハイドロゲルなどを用いて細胞を保護して移植する方法の開発を進めている。

ハイドロゲルは、3次元網目状の高分子の内部に水を含んだものであり、生体組織とよく似た構造をもっている。ハイドロゲルにより、ヒトiPS細胞由来膵島と生体とのあいだの強い異物反応を抑制し、かつ完全にとりだせるようにすることを目指した。

研究は、東京大学生産技術研究所/大学院情報理工学系研究科知能機械情報学専攻の竹内昌治教授と小沢文智特任研究員らの研究グループによるもの。研究成果は、国際学術誌「iScience」にオンライン掲載された。

ヒトiPS細胞由来膵島をカプセル化したレンコン状構造の移植片を開発

出典:東京大学生産技術研究所、2021年

半年以上にわたり血糖値を正常化 腫瘍も起こさず、緊急時にはとりだしも可能

研究グループは、直径6mmのハイドロゲルにヒトiPS細胞由来膵島をカプセル化したレンコン状構造の移植片を開発した。

サイズの大きな移植片の場合、通常は中心部まで酸素や栄養素がいきわたらないが、レンコン状の構造にすることで、膵島に酸素や栄養素を十分に供給できるようになった。

ハイドロゲルには、「アルギン酸バリウムハイドロゲル」という、機械的強度が高く、細胞の養分や老廃物が通過できる材料を使用した。

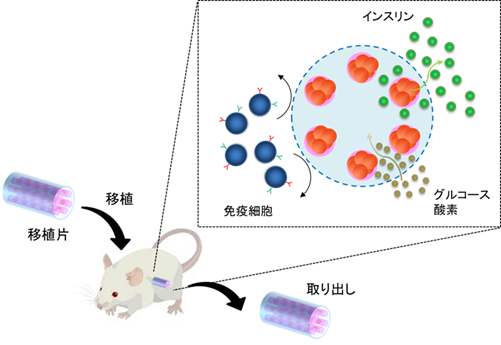

研究グループが、ハイドロゲル内のどの位置まで細胞が生存しているかを調べたところ、ハイドロゲルのエッジから1mm以内にある細胞は十分に生存していることを確認した。

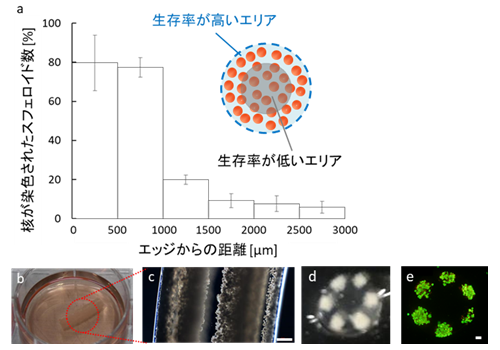

そこでエッジから1mm以内に細胞が配置されるようなレンコン状構造をもつ移植片を作製した。作製した移植片を、免疫系をもつマウスの腹腔に移植したところ、これまでの1mm移植片に比べ、異物反応による線維化が抑制され、また移植後1年の長期にわたり移植片の形態を保てることを確かめた。

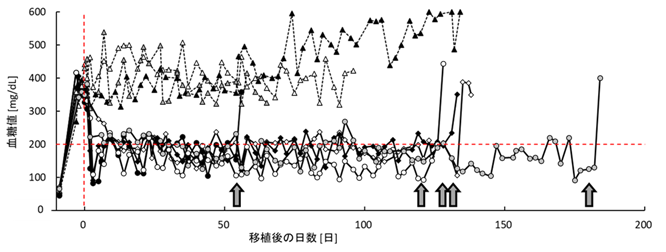

この移植片を、免疫不全の糖尿病マウスの腹腔に移植したところ、移植後最大半年以上という長期にわたり、血糖値の正常化を達成した。

移植したマウスには、癒着や腫瘍形成などは起こらず、安全性も確認でき、適宜体内から移植片をとりだすことにも成功した。

関連情報

糖尿病の根治的な治療法の開発に期待

インスリンを分泌する膵島(β細胞)をiPS細胞から作製し、皮下などに移植する再生医療は、1型糖尿病の根治的な治療法になると期待されている。

「レンコン状構造の移植片は異物反応を起こしにくく、また腫瘍形成を起こさず、かつ緊急時にとりだしも可能であることから、ヒトiPS細胞由来膵島を安全に移植する技術へつながります」と、研究者は述べている。

「開発したレンコン状構造の移植片は、現状使用している材料では免疫のあるマウスやヒトの糖尿病治療にはまだ課題がありますが、構造の最適化や使用しているハイドロゲル材料の改良などを行うことで、改善できると考えています」。

「ヒトiPS細胞由来膵島を安全に移植できることから、膵島だけでなく、甲状腺や下垂体などの内分泌細胞の移植にも応用でき、さまざまな移植治療への応用展開が期待できます」としている。

(a)6mmのハイドロゲル内でのヒトiPS細胞由来膵島の生存率。(b)作製したヒトiPS細胞由来膵島をカプセル化したレンコン状構造の移植片および(c)その拡大図。(d)レンコン状構造の移植片の断面の写真および(e)その蛍光画像。

ヒトiPS細胞由来膵島をカプセル化した直径が1mmの移植片と直径が6mmの移植片の比較。(a)移植後4カ月の異物反応により付着した細胞層の比較。(b)移植片の機械的強度の比較。

直径が6mmのヒトiPS細胞由来膵島移植片を移植した後の、長期にわたる血糖値の変化(実線:移植あり、点線:移植なし)。移植後最大半年という長期での血糖値正常化を達成した。矢印の時点で移植片を回収し、高血糖の再発を確認した。

出典:東京大学生産技術研究所、2021年

大学院情報理工学系研究科 知能機械情報学専攻 東京大学生産技術研究所 バイオハイブリッドシステム研究室Lotus-root-shaped cell-encapsulated construct as a retrieval graft for long-term transplantation of human iPSC-derived β-cells(iScience 2021年4月1日)

[ Terahata ]

日本医療・健康情報研究所

1型糖尿病の関連記事

- 「楽しい」気持ちが行動を後押し 漫画による子どもの糖尿病教育の効果

- 発足から24年、「国際糖尿病支援基金」がウェブサイトをリニューアル

- インスリン治療を50年以上続けてきた人を称える「インスリン50年賞」を15名に授与

- 11月14日は世界糖尿病デー 2025年は「糖尿病と職場」に焦点をあて、働く人が安心して過ごせる社会の実現へ

- 医療用テープで肌トラブルを起こさないための対策とは

- 不安を笑顔に変える場所 YOKOHAMA VOXがホームページをリニューアル

- 先進医療技術の普及により1型糖尿病患者の血糖管理が大きく改善

- 注射だけでない未来へ「飲むインスリン」研究のいま

- 全ての人に知ってほしい現代医療の必須ワード『SDMって何?』を公開

- 人気のバービー人形に1型糖尿病のモデルが登場 1型糖尿病への理解と認知を世界に拡大

医療・健康情報グループ検索

医療・健康情報グループ検索