ニュース

2025年02月06日

塩分のとりすぎと野菜不足は死亡リスクを高める 食事の「ナトカリ比」とは? 日本人8万人超を調査

塩分(ナトリウム)のとりすぎは、高血圧や循環器疾患、心血管疾患のリスクを高める。

一方、野菜が主な供給源となるカリウムを十分にとると、血圧を下げる効果を期待できる。

塩分(ナトリウム)と野菜(カリウム)の摂取のバランスをあらわす指標である「ナトリウム/カリウム比」[ナトカリ比]が低い人は、死亡リスクが低いことが、8万人超の日本人を対象とした調査で明らかになった。

食事では、ナトリウムを減らしてカリウムを増やすことが必要であることが示された。

塩分(ナトリウム)と野菜(カリウム)のバランスが大切

塩分(ナトリウム)のとりすぎは、高血圧、脳梗塞や心筋梗塞などの心血管疾患(CVD)による死亡の大きな原因であることが知られている。

塩分のとりすぎの影響は、とくに中高年で強く、食塩摂取量の削減に向けた取り組みは日本を含む世界中で進められているものの、NCDによる死亡の主要な食事性リスク要因となっている。

一方、野菜が主な供給源となるカリウムは、ナトリウムの排出をうながし、血圧を下げる働きをする。カリウムの摂取はCVDに対して効果的であることが知られている。

食事のナトリウムの摂取量のみを調べるよりも、カリウムの摂取量とのバランスも調べるのがより効果的だ。

そこで、塩分(ナトリウム)と野菜(カリウム)の摂取のバランスをあらわす指標である「ナトリウム/カリウム比」[ナトカリ比]が考案された。

カリウムは、野菜以外には、海藻類、イモ類、豆類、果物などに多く含まれる。腎機能が正常であれば、食事ではカリウムを十分にとることを心がけたい。

「ナトカリ比」が日本人の健康に与える影響を調査

ナトカリ比は、ナトリウムとカリウムのバランスを示す指標で、この値が高いとナトリウム摂取量が多い、あるいはカリウム摂取量が少ないことをあらわしている。

これまで、ナトカリ比が70歳未満の人のNCDによる死亡に与える影響を検討した研究は少なかった。

そこで奈良女子大学や国立がん研究センターなどの研究グループは、多目的コホート研究「JPHC研究」で、ナトリウム摂取量、カリウム摂取量、ナトカリ比が、その後の全死亡や主要な疾患による死亡、とくに早期NCD死亡との関連を調べた。

「JPHC研究」は、全国の保健所管内の約14万人の地域住民を対象に、生活習慣とがん・脳卒中・心筋梗塞などの病気との関連について長期追跡している多目的コホート研究で、国立がん研究センターを中心に行われている。

研究グループは今回、1995年と1998年に、岩手、秋田、長野、沖縄、東京、茨城、新潟、高知、長崎、大阪の11保健所管内に在住していた、がん、循環器疾患、糖尿病の既往のない、45~75歳の男女8万3,048人を対象に調査した。

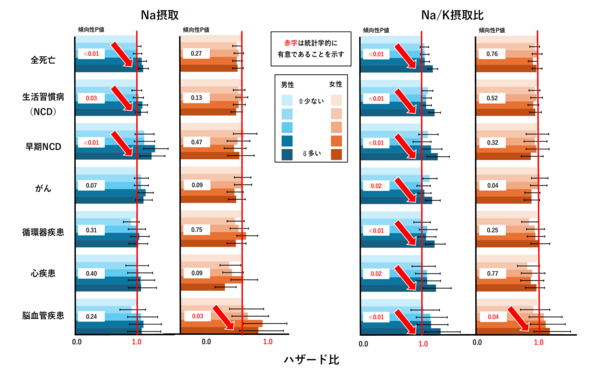

食物摂取頻度の調査票の回答結果をもとに、ナトリウムとカリウムの摂取量を推定し、ナトリウム摂取量、カリウム摂取量、およびナトリウム/カリウム比によって人数が均等になるように男女別にそれぞれ5群に分け、もっと少ないグループと比較した。

塩分をとりすぎていると健康リスクは上昇

その結果、男性では、ナトリウム摂取量が多いほど、つまり塩分の摂取量が多い人ほど、全死亡、早期NCD死亡リスクが高いことが示された。

ナトリウム摂取量がもっと多い群は、もっとも少ない群に比べて、全死亡リスクが11%高く、早期NCD死亡リスクは25%高くなった。

一方で、女性では全死亡との関連はみられなかったものの、ナトリウム摂取量が多いほど、脳血管疾患死亡リスクは高い傾向が示された。

ナトカリ比が高いほど死亡リスクは上昇

さらに、ナトカリ比が高いほど、つまり塩分の摂取量が多い、あるいは野菜などのカリウムの摂取量が少ないほど、男性では全死亡、NCD、早期NCD、がん、循環器疾患(心疾患、脳血管疾患)による死亡の全てリスクが高いことが示された。

ナトカリ比がもっとも多い群では、もっとも低い群に比べて、各死亡リスクは20~30%上昇した。

女性では、全死亡リスクとの関連はみられなかったものの、ナトカリ比が高いほど、脳血管疾患死亡リスクが高い傾向が示された。

また、男女をともに解析した場合、男性で示された結果と大きく変わらず、ナトカリ比が高いほど全死亡、NCD、循環器疾患、脳血管疾患死亡リスクが高いことが示された。

なお、カリウム摂取量については、男性では摂取量の多い群で全死亡、NCD、循環器疾患(心疾患)による死亡のリスクが低下し、女性ではこれらの関連はみられなかった。

ナトリウム摂取(左)、ナトリウム/カリウム比(右)と、全死亡および主要死因別死亡との関連

ナトリウムを減らしてカリウムを増やすことが必要

「本研究では、ナトリウム摂取量が多いほど、男性では全死亡および早期NCD死亡のリスクが上昇し、女性では脳血管疾患死亡リスクが上昇することが示唆されました。ナトリウム摂取量をカリウム摂取量と比べた場合、男性では全死亡リスクおよび検討したすべての要因別死亡リスクとの関連が強まりました」と、研究者は述べている。

ナトリウム摂取のみをみるよりも、ナトカリ比をみることで、より多くの死因でリスクの上昇がみられたことから、ナトリウム摂取量の増加とカリウム摂取量の減少の両方が、循環器疾患リスク上昇への影響があることが示された。

「本研究では、男性でのみ、ナトカリ比が高いとがん死亡リスクが高くなっていました。世界がん研究基金/米国がん研究所の報告書では、ナトリウム摂取源である塩蔵食品は胃がんのリスク増加因子であると考えられる一方、カリウム摂取源である野菜・果物の摂取は、口腔・咽頭・食道がん、および胃がんなどの消化器がんのリスク減少と関連があることが指摘されています」。

「そのため、ナトカリ比は塩蔵食品の高摂取と野菜・果物の低摂取両方の指標となりうるため、とくに食道がん、胃がんと関連すると考えられます。今回の解析では、食道がんと胃がんによる死亡は、男性でがん死亡全体の20%、女性で12%あり、女性でリスク上昇がみられなかったことは、消化器系がんの割合の違いに起因している可能性が考えられます」としている。

今回の研究では、食物摂取頻度の調査票でナトリウムやカリウムの摂取量を完全に測定できているわけではないことや、疾病の診断後に起こる食事の変化を考慮することができていないことを限界としてあげている。

先行研究では、がん診断の前後で食事摂取状況は変わらないことが報告されているが、心血管疾患診断後の食事の変化も同様に変化がないのか、今後研究を進める必要があるとしている。

多目的コホート研究(JPHC Study) 国立がん研究センター がん対策研究所 予防関連プロジェクト

Consumption of Sodium and Its Ratio to Potassium in Relation to All-Cause, Cause-Specific, and Premature Noncommunicable Disease Mortality in Middle-Aged Japanese Adults: A Prospective Cohort Study (Journal of Nutrition 2024年12月27日)

糖尿病合併症の関連記事

医療・健康情報グループ検索

医療・健康情報グループ検索