ニュース

2026年01月22日

針を刺さない血糖測定への挑戦―「超音波」で血糖の状態を知る新技術

- キーワード

- 糖尿病とデジタル 糖尿病の検査(HbA1c 他) 糖尿病予備群

血糖値を知るために「指先に針を刺して血を出す」という行為は、痛みや手間が伴うことから患者にとって大きな負担となっている。近年普及した「持続血糖測定(CGM)」も、装着時には針を刺す必要があり、かぶれや赤みといった皮膚トラブルが生じることもある。こうした中、東北大学の研究グループは、光を肌に照射した際に発生する「超音波」を捉えることで血糖の情報を検知する独自技術を開発した。現在は開発の初期段階であるが、この方法なら体に一切針を刺さないうえ、比較的容易に生活に取り入れられる可能性があることから、実用化に向けた今後の進展が期待される。

「年1回の検査」から、負担のない「日常的な見守り」の時代に向けて

痛みを伴わず、より手軽に血糖の状態を測定できる技術の開発は、多くの患者にとって長年の願いといえるだろう。血液検査は血糖値だけでなく、コレステロール値など自らの健康に関わる情報を把握するためにに欠かせない手段だ。しかしそのためには採血が必要であり、検査には時間も費用もかかることから、自分の血液検査の結果を知る機会は一般的には年に一度の定期健診に限られているのが実情だ。もし、採血なしで血液成分の状態を日常的かつ手軽に知ることができれば、血糖管理を含む健康管理のあり方そのものが良い方向に大きく変わるはずだ。

これまでも、針を刺さずに血液成分を分析する方法として「中赤外光」を使う研究が進められてきた。中赤外光は目に見える光よりも波長が長く、糖や脂肪などの分子に吸収されやすい特性を持つことから、この光を用いることで精密な成分分析が可能となる。ただ、光を肌表面にあててその反射光を検出する従来の方法で角質層の下にある血液成分を測るには、光が肌の奥まで届き、さらにそこから反射して再び表面まで戻ってくるという「往復」をこなさなければならない。しかし中赤外光は、皮膚に多く含まれる水分にも吸収されやすい性質があるため、この道のりで水分に吸収されて消えてしまい、血液成分を検出することができなかったのだ。今回の研究1)による技術開発は、こうした課題を克服し、血糖をはじめとするさまざまな血液成分を日常的にモニタリングする時代の到来を期待させるものと言ってよい。

光を当てて生じる「超音波」をセンサーでキャッチ

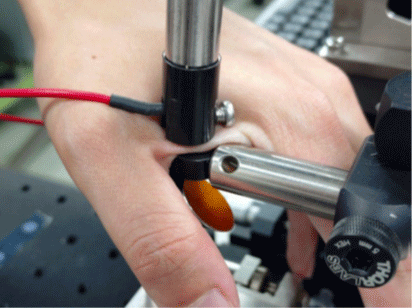

東北大学の松浦祐司教授らが開発したのは、光が物質に吸収されて「音」に変わる現象(光音響分光法)を利用した仕組み。特殊なレーザー光を肌に当てると、血液中の成分がそのエネルギーを吸収してわずかな熱を持ち、組織が微細な膨張と収縮を繰り返す。これが「超音波」となって体の中を伝わっていくのである。

従来の反射光を見る方法は、光に「往復」の道のりを強いるため、帰りの途中で信号が力尽きてしまっていた。しかし今回の手法では、光の役割は成分に届くまでの「行き(片道)」だけで完結する。帰りは水分に邪魔されず体内を伝わりやすい「音」が情報を運んでくれるため、これまで光の往復では検出できなかった深さ(角質層の下、体表から20~30ミクロン以上の深部)にある成分を捉えることが可能になったのである。また、独自の工夫で信号を大きく増強させることにも成功している。原理的には簡易な装置で実現できる点も、将来の実用化を目指す上での大きな強みだ。

まずは血糖値が「高いか低いか」の判定に成功、実用化に向けた最初の一歩

今回の実証実験では、あえて被験者を1名に絞ることで個人差によるばらつきを排除し、新しい測定手法そのものの妥当性が検証された。その結果、血糖値が140mg/dL※より高いか低いかという「判定」において、85.3%という高い正解率が得られた。現時点では具体的な数値を連続的に算出する段階にはないが、「今、血糖値が高い状態にあるかどうか」を針なしで見分けられる可能性を示したものといえる。

研究チームは、今後より多くの被験者のデータを用いてモデルの精度を高めるとともに、個人差を補正するためのアルゴリズムの開発が必要だとしている。将来的には、耳たぶに挟む「イヤリング型」のような小型デバイスの開発により、誰もが日常生活の中で手軽に血糖やコレステロールの状態を確認できる未来が現実になるかもしれない。

※一般に健康な人の食後血糖値は 140mg/dL 未満に保たれるが、これを超えると糖尿病予備群とされる「境界型」や、動脈硬化のリスクを高める「食後高血糖」と判定される基準にあたる。

■参考

糖尿病とデジタルの関連記事

- 針を刺さない血糖測定への挑戦―「超音波」で血糖の状態を知る新技術

- 心電図で糖尿病予備群を検知できる時代へ スマートウォッチへの活用にも期待~血液検査なしで早期発見を可能にする新たなAI技術~

- 息で糖尿病を検出するセンサーが開発進行中

- 最新版!『血糖記録アプリ早見表2025-2026』を公開

- スマホアプリを活用すれば健康を改善できる 糖尿病の人もデジタルヘルスツールを上手に活用

- スマホで写真を撮ると食事改善がうまくいく 糖尿病の治療に活用 食事の振り返りができる

- 最新版にアップデート!『血糖記録アプリ早見表2024-2025』を公開

- 糖尿病の人の41%は心理社会的な幸福度が低下 理解やサポートを得られると改善 サポートは多いほど嬉しい

- 家庭で血圧を測定して脳卒中や心筋梗塞を予防 医療費の負担軽減にも コロナ禍で注目が集まる

- 食後のわずか2分間のウォーキングで糖尿病リスクを減らせる 運動は自分のやりやすい方法で柔軟に

医療・健康情報グループ検索

医療・健康情報グループ検索