ニュース

2023年06月20日

糖尿病の人は「脂肪肝」にもご注意 検査を受けることが大切 肝臓学会が「奈良宣言2023」を発表

- キーワード

- 糖尿病と肥満 糖尿病の検査(HbA1c 他) 糖尿病合併症

食べすぎや飲みすぎが増えているのを背景に、肝臓内に脂肪がたまる「脂肪肝」を基礎疾患とする肝臓病が年々増加している。「脂肪肝」は、糖尿病や肥満のある人とも関わりが深い。

「脂肪肝」になると、動脈硬化や心筋梗塞、脳卒中などを引き起こされる可能性も高まる。

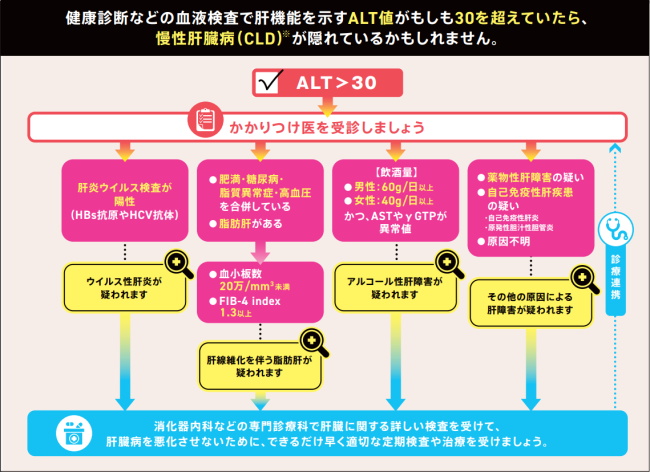

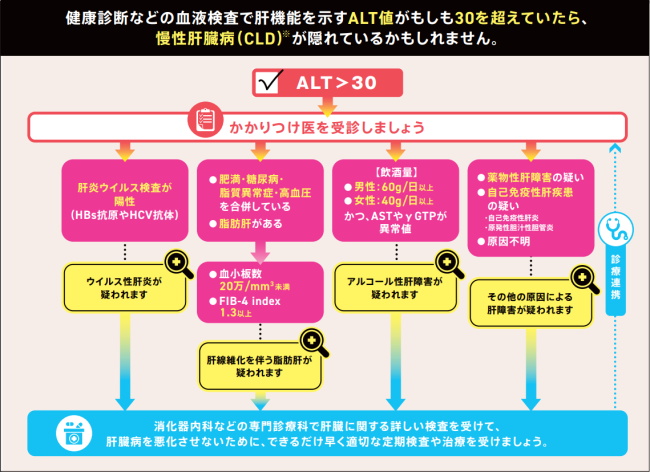

そこで日本肝臓学会は、血液検査で広く測定されているALT値を指標として、かかりつけ医と専門医の連携により、肝臓病の早期発見・早期治療を目指す「奈良宣言2023」を発表した。

「脂肪肝」は糖尿病のある人とも関わりが深い

肝臓は、生命を維持するのに必要な多くの働きをになっている。たとえば、炭水化物を摂取して腸管から吸収されたブドウ糖は、肝臓に取り込まれた後、グリコーゲンに変えられ貯蔵される。そして、血糖値が下がるとグリコーゲンが分解され、ブドウ糖として血液中に放出される。 その他にも、ブドウ糖などの余分の栄養分を貯めたり、アルコールなどの毒物を分解するなど、体の調子を一定に保つためのさまざまな働きをしている。 肝臓は、ある程度障害されても働き続けることができるため、病気になっても症状が出にくく、「沈黙の臓器」とも呼ばれている。 肝臓病を放置していると、肝炎や肝線維症になり、さらには肝硬変や肝がんへと進行して、命の危険にさらされることになる。 近年、ウイルス性肝疾患の治療は進歩しており、死亡者は年々減ってきている一方で、肝臓内に脂肪がたまる「脂肪肝」を基礎疾患とする肝疾患が増加している。非アルコール性脂肪肝炎(NASH)やアルコール性肝疾患などだ。これらが肝硬変や肝臓がんにまで進行することも増えている。 「脂肪肝」は、糖尿病や肥満のある人とも関わりが深い。2型糖尿病で診療所に通院して治療を受けている人の65%に、「脂肪肝」があるという報告もある。 肝臓の病気は、かなり進行しないと症状があらわれない。早期発見するためには、定期的に検査を受けて、「肝機能検査」で自分の肝臓の状態を知ることが大切になる。 とくにふだんの生活で、食べすぎや糖質のとりすぎ、アルコールの飲みすぎの多い人は、肝臓の機能を示す「AST」「ALT」「γ-GTP」という項目をチェックすることが大切だ。いずれも肝臓のなかで働く酵素で、肝臓の細胞が壊れると血液中に流れでるため、血液検査の数値が高くなる。

肝臓は「沈黙の臓器」

脂肪の病気になっても症状は出にくいが、進行すると肝炎や肝線維症が引き起こされる

脂肪の病気になっても症状は出にくいが、進行すると肝炎や肝線維症が引き起こされる

出典:日本肝臓学会、2023年

日本肝臓学会が「奈良宣言2023」を発表

ただし、「肝機能検査」の結果が基準値内であっても、安心はできない。数値に異常がなくても、脂肪肝になっている場合もあるからだ。 そこで日本肝臓学会は、6月に奈良で開催した第59回日本肝臓学会総会(会長:吉治仁志・奈良県立医科大学消化器・代謝内科教授)で、血液検査で広く測定されているALT値を指標として、かかりつけ医と専門医の診療連携による肝疾患の早期発見・早期治療を目指す、「奈良宣言2023」を発表した。 一般的な健康診断で肝機能検査として血液検査で広く測定されているALT値を指標とするのが分かりやすいので、健康診断などで「ALT>30」であった場合、かかりつけ医に相談することを呼びかけている。 ALT値が30を超えていたら、背後に「慢性肝臓病(CLD)」が隠れている可能性があるとしている。かかりつけ医により、その原因が調べられ、必要に応じて、消化器内科などの専門診療科での精密検査につなげ、かかりつけ医と専門医の診療連携により肝疾患の早期発見・早期治療につなげることを目指している。

日本肝臓学会は肝臓病の早期発見・早期治療を目指す「奈良宣言2023」を発表した

出典:日本肝臓学会、2023年

食事や運動などの生活改善は「脂肪肝」を予防・改善するためにも重要

同学会によると、「CLD:慢性肝臓病」は、Chronic(慢性)+Liver(肝臓)+Disease(病気)の頭文字をとったもので、肝炎ウイルス、脂肪肝、アルコール、免疫異常などの何らかを原因として肝臓が長期にわたり炎症とその修復機転で起こる線維化により、肝臓が持続的な障害を生じている状態を指す。 とくに、コロナ禍以降は、アルコール肝障害・肝硬変・膵炎が著明に増加しているという報告もある。病気が進行すると、肝硬変や肝がんになる可能性があり、早期発見・早期治療が重要になる。 ▼年々体重が増えている、▼お酒を飲みすぎている、▼尿の色が濃くなった、▼あぶらっこい食品を食べられなくなった、▼家族に肝臓病の人がいるという人は、とくに注意する必要がある。 ただし、肝硬変や肝臓の病気を引き起こす「脂肪肝」は、食事や運動などの生活スタイルを改善することで改善できる。それらは、糖尿病の治療とも重なる部分が多い。 ▼アルコールの飲みすぎが原因の人は、お酒を控える、▼肥満が原因の人は、食事療法と運動療法で適正体重に戻す、▼睡眠やストレスも改善する、といった対策が「脂肪肝」を改善するためにも役立つ。 「肝臓に関する詳しい検査を受けて、肝臓病を悪化させないために、できるだけ早く適切な定期検査や治療につなげましょう」と、同学会では呼びかけている。

かかりつけ医と消化器内科の連携 フロー図

肝臓病を悪化させないために、検査を定期的に受け、食事や運動などの適切な治療を行うことが重要

肝臓病を悪化させないために、検査を定期的に受け、食事や運動などの適切な治療を行うことが重要

出典:日本肝臓学会、2023年

第59回日本肝臓学会総会

[ Terahata ]

日本医療・健康情報研究所

糖尿病合併症の関連記事

医療・健康情報グループ検索

医療・健康情報グループ検索