ニュース

2021年06月23日

緑茶が糖尿病を改善? 緑茶の新たな健康効果 糖尿病を悪化させる悪玉タンパク質を低下

緑茶に含まれるカテキンであるEGCgが、血糖値を下げるインスリンの分泌を抑制しその効果を弱めるタンパク質を低下することが、東北大学と同志社大学の研究で明らかになった。

緑茶のカテキンには、活性酸素を除去する抗酸化作用や、糖尿病の予防効果があることが知られている。日本人に親しまれている緑茶の健康効果がまたひとつ解明された。

緑茶のカテキンには、活性酸素を除去する抗酸化作用や、糖尿病の予防効果があることが知られている。日本人に親しまれている緑茶の健康効果がまたひとつ解明された。

悪玉タンパク質が増えすぎると糖尿病が悪化

「セレノプロテインP」は、必須ミネラルであるセレンを含むタンパク質で、主に肝臓で合成される。各臓器にセレンを運ぶ働きをしており、体にとって必要なタンパク質だが、増えすぎると血糖値を下げるインスリンの分泌を抑制し、インスリンの効果を弱めることが知られている。

糖尿病患者ではこの"悪玉"のタンパク質が増加し、糖尿病の病態を悪化させる。そのため、これを一定に保つことが健康を維持する上で重要と考えられている。

東北大学と同志社大学の研究グループは、この「セレノプロテインP」に注目して研究を進めるなかで、これに似た構造をもつ遺伝子CCDC152を発見した。

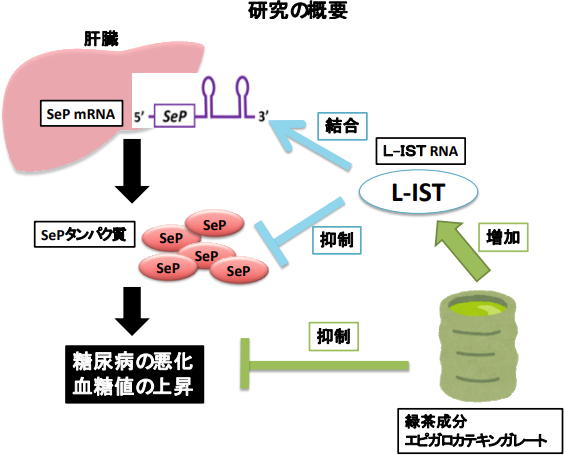

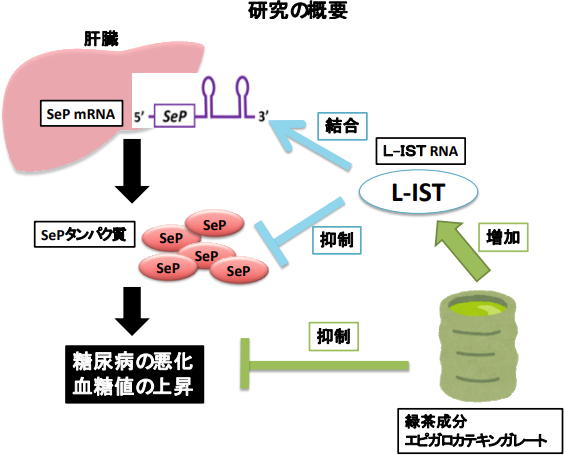

その機能を調べたところ、CCDC152遺伝子はRNAとして作用し、セレノプロテインPを下げる働きがあることが明らかになった。研究グループはこの遺伝子を「L-IST」と命名した。

さらに、L-ISTを増加させる化合物を探したところ、緑茶成分の「エピガロカテキンガレート(EGCg)」にLISTを増加し、「セレノプロテインP」を下げる作用があることが分かった。

EGCgは、緑茶に豊富に含まれるカテキン類で、活性酸素を除去する抗酸化作用や、糖尿病の予防効果があることが知られている。今回の研究で、EGCgの新たな作用が明らかになった。

緑茶にカテキンは、渋み成分となるポリフェノールで、「抗酸化作用がある」「コレステロールを低下させる」「抗菌作用がある」とみられている。日本人に親しまれている緑茶の新たな健康効果が解明された。

研究は、東北大学大学院薬学研究科の斎藤芳郎教授と同志社大学大学院生命医科学研究科の三田雄一郎助教らによるもの。研究成果は、英科学誌「Nucleic Acids Research」にオンライン掲載された。

研究は、文部科学省科学研究費補助金基盤研究(A)や新学術領域(生命金属科学)、AMED循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策実用化研究事業として支援を得て実施された。

緑茶に含まれるEGCgが、インスリンの分泌を抑制し効果を弱める悪玉タンパク質を低下する

出典:東北大学大学院薬学研究科、2021年

関連情報

緑茶のEGCgが悪玉タンパク質を低下

研究グループは、CCDC152遺伝子の機能を調べるため、「セレノプロテインP(SeP)」を発現分泌する肝臓由来HepG2細胞への作用を解析した。HepG2細胞にCCDC152遺伝子を発現させた結果、SeP mRNA量は変化しなかったが、SePタンパク質の発現量が減少することが分かった。

これにより、CCDC152がSePタンパク質の量を下げる機能をもつことが分かった。

mRNAは、DNAのもつ遺伝情報をもとに合成される核酸。mRNAの配列をもとにタンパク質が合成される(翻訳と呼ばれる)ことから、これまで多くの遺伝子はタンパク質として機能すると考えられていたが、近年はRNAとして機能する遺伝子も数多くあることが知られている。

次に、SePタンパク質を低下するメカニズムを詳細に解析した結果、CCDC152はRNAとして作用し、SePmRNAに結合して、SePタンパク質の合成を抑制することが分かった。

CCDC152遺伝子はSePタンパク質の合成(翻訳)を抑制するRNA分子として機能することから、研究グループはこの遺伝子を「L-IST(Long Non-coding RNA-Inhibitor of Selenoprotein P Translation)」と命名した。

研究グループは、緑茶に含まれる「エピガロカテキンガレート(EGCg)」がL-ISTを増加させ、SePタンパク質を低下する作用があることも突き止めた。

これまで高血糖や高脂肪によりSePタンパク質の発現が増加することが分かっていたが、SeP発現を低下するメカニズムがあること知られていなかった。

今回の研究でL-ISTが発見されたことから、SePの暴走を防ぎ、糖代謝を一定に保つ体の仕組みが明らかになった。また、L-ISTを増加し、SePを低下する緑茶由来の成分EGCgがはじめて発見された。

「今後、SePレベルの高い糖尿病患者およびその予備群に対するEGCgのサプリメントや、EGCgをリード化合物としたL-IST発現増加薬などの開発が期待されます。本研究から、SePレベルを標的とした生活習慣病の新たな予防・治療戦略が提示されます」と、研究グループは述べている。

東北大学大学院薬学研究科同志社大学生命医科学部

Identification of a novel endogenous long non-coding RNA that inhibits selenoprotein P translation(Nucleic Acids Research 2021年6月18日)

[ Terahata ]

日本医療・健康情報研究所

食事療法の関連記事

医療・健康情報グループ検索

医療・健康情報グループ検索