ニュース

2015年06月05日

「サルコペニア肥満」には食事と運動で対策 筋肉の低下を予防

「サルコペニア肥満」は高齢者に多い病態だが、早ければ40歳代でも起きるという。若いうちから筋肉量を落とさないように注意することが大切だ。下関市で5月に開催された日本糖尿病学会の第58回年次学術集会では、「サルコペニア肥満」対策の必要性が話し合われた。

高齢の糖尿病患者の3割がサルコペニア

「サルコペニア」とは、加齢とともに筋肉の量が減少し、機能が低下した状態。筋肉量が一定以下まで低下すると、日常生活の動作が制限されるようになり、寝たきりや転倒骨折などを起こすリスクが非常に高まる。

一方、肥満は糖尿病や高血圧、脂質異常症などを悪化させる原因となる。実は近年、サルコペニア(筋肉の減少)と、肥満(体脂肪の増加)が重なって起きる「サルコペニア肥満」が問題になっている。

サルコペニア肥満は年齢が上がるほど増えるが、早い人は40歳代で発症し、70歳代では通常の肥満より増える傾向がある。

サルコペニアは高齢者の10%以上で認められるが、糖尿病患者ではその割合は3倍に上昇するという調査報告がある。さらに、1割はサルコペニア肥満であり、日常生活動作(ADL)の低下や、死亡リスクの上昇につながると懸念されている。

サルコペニア肥満は、通常の肥満より怖い

運動をする習慣がないと、筋肉は20〜30歳代から少しずつ減っていく。筋肉はエネルギーを多く使うところなので、筋肉が減れば、使われずに余ったエネルギーは、脂肪に変えられて体に溜まりやすくなる。

筋肉量が少ないため、外見的にはさほど太って見えないこともある。しかし、MRIの断層写真で太ももを見ると、サルコペニア肥満の人は筋肉が少なく、脂肪が非常に多いことが分かる。

体形や体重が若いころとあまり変わらない人でも例外ではない。BMI(体格指数)が標準であっても、筋肉だった部分が脂肪に置き換わっている人が少なくない。

ただでさえ加齢とともに筋肉が減りやすいうえに、体を動かさない運動不足の生活が続くと、サルコペニアが進行しやすくなる。そうなると動くのがますますおっくうになり、脂肪が溜まって「サルコペニア肥満」が進行するという悪循環に陥ってしまう。

良質のタンパク質をとり筋肉をつくる

筋肉を育て、脂肪を減らすためには、食生活の工夫が大切だ。カロリーは控えめに、栄養をバランス良く摂ることが基本だが、筋肉をつくるために大切な良質のタンパク質を積極的にとる必要がある。

体重をコントロールするための食事制限中心のダイエットは、体脂肪だけでなく筋肉量も減らしてしまうおそれがあるので、栄養バランスに注意することが必要だ。

特に動物性タンパク質に含まれるアミノ酸は筋肉の材料になり、高齢になると摂取量が少なくなる傾向がある。運動の直後にタンパク質を摂取すると、サルコペニア肥満の予防効果はいっそう高まるという研究報告がある。

また、ビタミンDによる筋力増加効果も報告されている。筋力を増強させるためだけでなく、骨を強くするためにも、ビタミンDは効果的だ。ビタミンDは魚類などに多く含まれる。

ビタミンDは日光浴により活性化される。家に閉じこもらずに、日光を浴びながらウォーキングをすると運動不足の解消にもなる。

もっとも効果的なサルコペニア対策は運動

日常生活で取り組めるサルコペニア対策として、運動はもっとも手軽で効果的な方法となる。運動により必要な筋肉を取り戻し、余分な脂肪を落とすことができる。

運動でサルコペニアに対策するために、筋肉に負荷をかけて行う「レジスタンス運動」が効果的だ。筋肉を鍛えると、何歳になってからでも強く大きく発達させることができる。

レジスタンス運動とは、スクワットや腹筋運動など、筋肉に負荷をかけた動作を繰り返し行う運動のことだが、高齢者が運動するときは、負荷量は若年者ほど高くなくてもよいと考えられている。

特にふくらはぎと太ももの筋肉は、使わないと特に衰えやすい。立ち上がる動作で一番重要なのが、太ももの筋肉、そして立ち上がった時にバランスを維持するために働くのがふくらはぎの筋肉だ。

さらに、サルコペニアの大きな原因は、肥満などが原因でインスリンの効きが悪くなる「インスリン抵抗性」であることが知られている。

ウォーキングを中心とした有酸素性運動で、インスリン抵抗性を取り除けるのに加え、筋肉の量を増やし、筋力を向上する効果を得られる。

レジスタンス運動と有酸素運動を組み合わせることで、サルコペニアによる筋肉の委縮の程度をおおむね3分の1に抑えることができることを示した研究が発表されている。

高齢者の健康管理を促進するために「サルコペニア」「ロコモティブシンドローム(ロコモ)」「フレイル」という新たな概念が提唱されている。

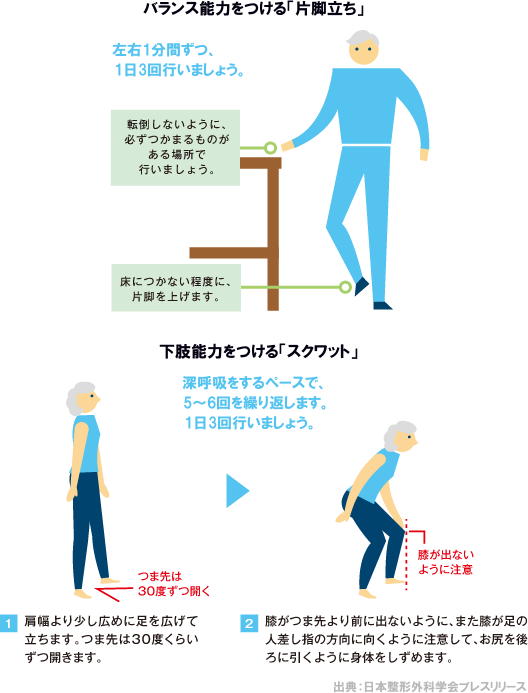

下記は日本整形外科学会が推奨するロコモ対策の「片脚立ち」「スクワット」――

第58回日本糖尿病学会年次学術集会

・ サルコペニア肥満」には食事と運動で対策 筋肉の低下を予防

・ 糖尿病学会が「第3次対糖尿病戦略5ヵ年計画」を新たに策定

・ 糖尿病の新しい薬物療法 HbA1cは低下したが肥満が増えている

・ 「HbA1c7%未満」が目標になった理由 大規模研究で明らかに

・ 糖尿病患者の脂質異常症は積極的に治療 心血管疾患のリスクが上昇

・ 糖尿病患者は骨折に注意 骨を丈夫に保つ対策が必要

・ サルコペニア肥満」には食事と運動で対策 筋肉の低下を予防

・ 糖尿病学会が「第3次対糖尿病戦略5ヵ年計画」を新たに策定

・ 糖尿病の新しい薬物療法 HbA1cは低下したが肥満が増えている

・ 「HbA1c7%未満」が目標になった理由 大規模研究で明らかに

・ 糖尿病患者の脂質異常症は積極的に治療 心血管疾患のリスクが上昇

・ 糖尿病患者は骨折に注意 骨を丈夫に保つ対策が必要

[ Terahata ]

日本医療・健康情報研究所

おすすめニュースの関連記事

- 【リーフレット公開中】1月23日は「一無、二少、三多の日」

2月1日から「全国生活習慣病予防月間2026」がスタート! - 「糖尿病が強く疑われる人」は推計1,100万人―「国民健康・栄養調査」

- 糖尿病ネットワーク【2025年に多く読まれたニュース トップ10】

- 肥満でない人は糖尿病発症前に体重が減少する傾向にあることを発見

- 【抽選でプレゼント】健康な方の高めのHbA1c対策に!「明治ヘモグロビンA1c対策ヨーグルト」発売記念キャンペーン[PR]

- 歯磨きだけでは不十分?「歯間ケア」が良好な血糖管理に関係する可能性

- 科学的データで見る「ラーメンを食べる頻度」と「健康リスク」の関係

- 糖尿病の人の熱中症を防ぐための10ヵ条 猛暑は血糖管理を悪化させる? 十分な対策を

- 糖尿病の人は「サルコペニア」にご注意 筋肉の減少にこうして対策 何歳からでも予防・改善が可能

- 全ての人に知ってほしい現代医療の必須ワード『SDMって何?』を公開

医療・健康情報グループ検索

医療・健康情報グループ検索