ニュース

2014年10月14日

幹細胞からβ細胞を再生するのに成功 糖尿病根治に向け前進

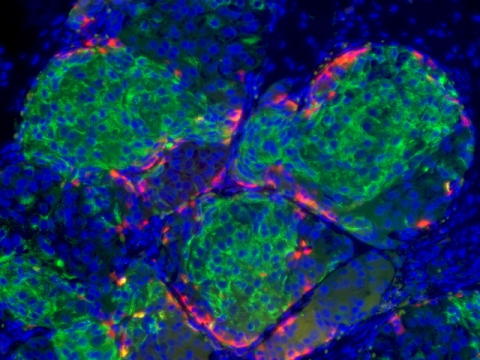

iPS細胞とES細胞から、インスリンを分泌する膵臓のβ細胞を再生するのに成功したと、米ハーバード大学幹細胞研究所が発表した。

マウスを用いた実験では、移植したβ細胞が長期にわたりインスリンを分泌しているのを確認。ヒト臨床試験を数年内に予定しており、研究者は「1型糖尿病の根治に向けた大きな前進だ」としている。

ES細胞とiPS細胞からβ細胞を作成 インスリン分泌を確認

ハーバード大幹細胞研究所のダグラス メルトン教授ら研究チームは、iPS細胞やES細胞からβ細胞を作成し、大量に培養するのに成功した。研究は科学誌「セル」10月9日号に発表された。

糖尿病のマウスに移植し、再生したβ細胞が数ヵ月にわたりインスリンを分泌することを確認。膵臓のβ細胞と遺伝子の働きが変わらず、高血糖の症状が改善したという。

ヒトでも有効性や安全性が確認できれば、β細胞の膵臓への移植が、1型糖尿病の完治につながる可能性がある。研究チームは数年内に、ヒトを対象とした臨床試験を計画している。

この再生医療は1型糖尿病だけでなく、インスリン注射をしている2型糖尿病の患者でも適応になるとしている。

研究チームは、まずヒトのES細胞(胚性幹細胞)を用いて研究を開始した。研究チームは10年にわたって、150種類以上の細胞やホルモン、成長因子の組合せを試し、最終的に幹細胞から効率よくβ細胞に作り出す11種類の遺伝子を特定するのに成功した。

しかもこの方法は、iPS細胞(人工多能性幹細胞)を用いた場合にも有効だった。iPS細胞は成体から採取した細胞を幹細胞に戻したもので、作製に胚の破壊を伴うES細胞と異なり、倫理的問題を回避できる。

研究チームは、実験用マウスに、再生した約500万個のβ細胞を移植し、2週間後にグルコースを注射した。そして73%のマウスで血糖値を下げるのに十分なインスリンが分泌されているのを確認した。

実験に成功するまでに15年の歳月を必要とした。「研究は臨床試験の前段階にあり、実用化するまでに多くの研究が必要だが、数年内に再生したβ細胞をヒトに移植する試験に着手したい」と、メルトン教授は言う。

患者自身の細胞から再生したβ細胞を使う治療法を開発

1型糖尿病は、自己免疫が原因で膵臓のβ細胞が破壊されてインスリンが分泌されなくなる疾患。生命を維持するためにインスリン注射が生涯必要となる。

1920年代にインスリンが発見されて以来、インスリン製剤の開発はめざましい。しかし、インスリン強化療法でどれだけ精密にコントロールしても、β細胞によるインスリン分泌を完全には再現できない。

根治するために、β細胞がある膵島を移植する方法があるが、提供者は不足しており、免疫系によるβ細胞の破壊を防ぐために、患者は生涯にわたって投薬を受け続けなくてはならない。

患者自身の細胞から再生したβ細胞を使えば、免疫系による攻撃を防ぐことができる。マウスを使った実験で、実際のβ細胞とほぼ同等の機能をもつ細胞の作成に成功。「ヒトに対する試験も2〜3年以内に開始できるだろう」とメルトン氏は言う。霊長類を対象とした試験は進行中だ。

「これまでにない重要な前進だ。幹細胞から分化したβ細胞は、ブドウ糖に反応してインスリンを分泌した。これによりヒトのβ細胞を再生する新しい治療法が発展するのは間違いない。成功すればβ細胞を無制限に供給できるようになる」と、マサチュセッツ工科大学化学工学部の准教授のダニエル・G・アンダーソン氏は言う。

移植治療を開始する前に解決しなければならない課題がある。移植する1億5,000万のβ細胞を免疫機構から守ることだ。研究チームは共同で、免疫機構を抑える治療法の開発にも取り組んでいる。

研究の今後の進展から目を離せられない

β細胞の再生技術の開発を率いているメルトン教授は、1型糖尿病の子供をもつ父親でもある。23年前に幼い息子が1型糖尿病と診断されたとき、1型糖尿病を根治する治療法を開発しようと決意した。後に娘も1型糖尿病を発症し、メルトン教授はさらにその思いを強くした。

「米国の2型糖尿病の患者数は2,600万人に上り10%がインスリン注射を行っている。この手法が確立すれば、それらの患者もβ細胞の移植の候補となる」と、メルトン教授は語る。

失われたβ細胞を再生し、インスリンの分泌を長期にわたり維持する治療法の開発に、世界中で多くの研究者が取り組んできた。今回の実験の成功によって、新たな移植療法への扉が開かれた。

「理論的には可能ではあったが、実際に実験に成功したのは大きな前進だ。β細胞の再生は不可能だと考える研究者も多く、我々も今回の成功がなければ、このアプローチは失敗だったと断念せざるえなかった」と、メルトン教授は言う。

「1型糖尿病の治療において、重要な前進となる歴史的な成果だ。実用化するまでにまだ数年が必要であるにしても、糖尿病の治療を根底から変える可能性がある。研究の今後の進展から目を離せられない」と、英国糖尿病学会(Diabetes UK)のリチャード エリオット博士はコメントを発表した。

From stem cells to billions of human insulin-producing cells(ハーバード大学幹細胞研究所 2014年10月9日)

関連情報

ES細胞からインスリンを分泌するβ細胞を作成 患者自身の細胞を使用

再生医療が進歩 インスリンを生成するβ細胞の作成に成功

膵臓β細胞を増やす「ベータトロフィン」 米ハーバード幹細胞研が発見

[ Terahata ]

日本医療・健康情報研究所

1型糖尿病の関連記事

- 「楽しい」気持ちが行動を後押し 漫画による子どもの糖尿病教育の効果

- 発足から24年、「国際糖尿病支援基金」がウェブサイトをリニューアル

- インスリン治療を50年以上続けてきた人を称える「インスリン50年賞」を15名に授与

- 11月14日は世界糖尿病デー 2025年は「糖尿病と職場」に焦点をあて、働く人が安心して過ごせる社会の実現へ

- 医療用テープで肌トラブルを起こさないための対策とは

- 不安を笑顔に変える場所 YOKOHAMA VOXがホームページをリニューアル

- 先進医療技術の普及により1型糖尿病患者の血糖管理が大きく改善

- 注射だけでない未来へ「飲むインスリン」研究のいま

- 全ての人に知ってほしい現代医療の必須ワード『SDMって何?』を公開

- 人気のバービー人形に1型糖尿病のモデルが登場 1型糖尿病への理解と認知を世界に拡大

医療・健康情報グループ検索

医療・健康情報グループ検索