13.米国での研究

1. 糖毒性の研究

Lukens教授は高血糖が膵島β細胞の脱顆粒を起こすことを仮説に実験を進めていた。今は糖毒性という言葉が用いられているがまさしくその研究である。実験動物にはネコを使っていた。ネコの1/2膵摘を行い下垂体エキスを2週間位連投するとやがてネコは糖尿病になる。そこにフロリジンを注射すると腎尿細管のグルコースの輸送が抑制されて、グルコースは尿細管から逆吸収されないので腎糸球体で濾過されたグルコースは全部尿に排出され高血糖状態が是正される。この状態を3週間ほどしてから膵の組織像をみると、水腫変性を起こしてβ細胞が硝子化してみえていたのが、また健常時の状態にもどり、β細胞に顆粒が現れる。当時はインスリンの免疫染色のない時代で、ヘマトキシリン・エオジン染色やゴモリ染色でみていた時代である。

No.11に述べたように、グルコース液を8時毎に腹腔内に3週間連投し高血糖状態を持続しても膵島β細胞の脱顆粒が起こることも実験していた。

教授は、次にネコにステロイド糖尿病を起こす実験を行っていた。膵の部分切除を行ったネコに9α−ヒドロハイドロコーチゾンを10mg/日1回注射するのである。注射は筆者も手伝ったが、ネコがなついていること、1日1回キャットフードを与え、夢中で食べているとき背中に注射するとよいことなどを教えられた。糖尿病状態になってから膵生検を行って膵島β細胞の水腫変性を確かめ、それから NPH インスリンを毎日注射し血糖コントロールを3週間つづけた後に再び膵の組織像をみると、見違えるように再生しているのがみられた。この実験は1961年に報告された(

図1〜3)。

図1 糖尿病ネコの膵島組織像

水腫変性で透明にみえる

|

|

|

図2 血糖コントロール後の膵島

顆粒の増加がみられる

|

|

|

図3

副腎皮質ホルモンの連投により耳介の結合織が減少しネコの耳介がへの字型になっている

|

|

2. 脂肪組織の糖代謝

もう1つの研究は、脂肪組織のグルコース代謝で、ボストンのニューイングランド・デイアコネスホスピタルのベーカーラボの A. E. Renold が A. I. Winegrad とで行った副睾丸脂肪組織を用いる方法であった。125mlの三角フラスコに

14C−グルコースの入ったメジウムを入れ37℃インキュベターで3時間振温、図の側口のゴム栓を通して硫酸を注入して反応を止めNaOHを中央の小円槽に注ぎ込み発生した

14CO

2 を濾紙に全部吸着させる。脂肪組織の

14C−長鎖脂肪酸量を測定するというものであった。インスリンを添加すれば当然生成する

14CO

2 も

14C− 長鎖脂肪酸も驚くほど多くなる(

図4)。

図4

125mlのフラスコの中央に小槽があり、krebs bicarbonate 液に副睾丸脂肪組織を入れ振盪し、側腕から注射器で 4N 硫酸をメジウムに注射して反応を止めて CO 2 を発生させ、フラスコの口からペニシリン瓶のゴム栓を穿して中央の小槽の濾紙に NaOH を注入して CO 2 を吸着させ、その放射能を測定。 |

|

筆者の実験は脂肪組織でHoussay現象をみることであった。Lukens教授の COX 研究所はマロニークリニックの7階にあり、実験室から見下すと道路の向う側にウイスター研究所があった。そこからウイスターラットが供給されていた。そのラットにアロキサンを尻尾から静注すると翌日から糖尿病が起こる。ケージに入れて尿量を測定し糖を定量、1週間もしたところで下垂体摘出を行った。頭蓋底咽頭部より摘出したが、それにはルーキンス教授が以前に使用していた足踏みの歯科ドリルを使用した。子供の頃歯医者に行って虫歯を削られた時は電動式でなく、足踏みで車を回しベルトを介して金属製のドリル(バー)を差し込んだハンドピースを回転させるもので削られた。

中学1年の頃お世話になった歯医者さんを想い出しながら、足踏みミシンを操作するように緩急自在にドリルを操作しラットの頭蓋底に穴をあけた。1、2匹やったら下垂体に命中するようになった。摘出はスポイトの様に先を細くしたガラス管を水流ポンプにつないでゴム管を押さえて陰圧を強め急に開放すると下垂体が吸い込まれる方式を工夫した。アロキサンで重症の糖尿病になっているラットにエーテル麻酔をかけ、手術時間を短く気管を避けるときも窒息しないように呼吸させながらやるのにコツが必要であった。下垂体を摘出すると尿糖排泄量が減少し、3週間もすると睾丸が萎縮してくる。下垂体摘出が成功した証拠である。このようにしてまとまった匹数の実験をして成績をまとめた。Houssay教授の生誕70年記念のモノグラフが出版されてそれに掲載された。ラットを使って実験するのははじめてだったが、ラットがおとなしいので取り扱いは楽であった。

表 | ラット副睾丸脂肪組織におけるブドウ糖の酸化と長鎖脂酸への合成とインスリンによる促進効果 |

|

グルコースの CO2 への酸化

μM グルコース C/mg N/3hr

対照 インスリン添加 平均差異

|

グルコースの長鎖脂酸への合成

μM グルコース C/mg N/3hr

対照 インスリン添加 平均差異

|

| | |

| | |

| | |

| | |

| | |

| | |

図5 アトランティック・シティ海岸の板張り歩道(board-walk)にて、筆者 1959.4.15撮影

|

|

3. ADA 年次集会は一会場で出席者は250名位

1959年の春、基礎医学の Federation Meeting がアトランティック・シティで開かれた。フィラデルフィアからグレイファンドバスで街のターミナルを出てデラウェア河にかかる7車線の広いベンジャミンフランクリン橋を渡って2時間の距離であった。アトランティック・シティの浜辺には板張りの長い歩道があって老人も手押し車で散策を楽しんでいた(

図5)。

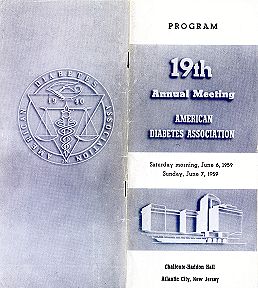

Federation Meeting のうち糖代謝とインスリンの部門には70名前後の参加でトロントのベスト教授はじめ糖尿病の研究者や一部生化学者も出席していた。マイクもなく、ベスト教授も座長をしながら、演者に指示棒を渡していた。6月には糖尿病学会も開かれた(

図6)。参加者は250名ほどで1会場で、一題15分で全部の演題数は24題、ほかに紙上発表16題、バンチング・メモリアル・レクチャー1題と60分の経口薬のパネル1題であった。暑くて上衣を脱ぐ男性がいるとレディもいるので着衣するように、と座長が注意するような、現在からは考えられないほどに万事ゆったりとしていた。

|

|

第19回 ADA 年次集会プログラム

|

(2004年01月03日更新)

医療・健康情報グループ検索

医療・健康情報グループ検索