ニュース

2024年03月19日

世界腎臓デー 腎臓病の十分な治療が行われていない 糖尿病の人にとっても深刻 香川大学などが調査

- キーワード

- 医薬品/インスリン 糖尿病の検査(HbA1c 他) 糖尿病合併症

3月14日は「世界腎臓デー」だった。日本でも成人の8人に1人が罹患しているとみられている「慢性腎臓病(CKD)」は、放置していると腎臓の働きが低下し、透析治療などが必要になる深刻な疾患だ。

そこで、香川大学などの研究グループは、CKD診療の実態を明らかにするため、日本・スウェーデン・米国の患者を対象に調査した。

その結果、効果的な治療選択肢があるにもかかわらず、CKD患者の多くは高いリスクを抱えたままになっていることが示唆された。

「SGLT2阻害薬」などの薬が、CKDの診断時点で十分に活用されていない現状も示された。腎臓病は早期段階では症状がほとんどないため、腎機能の異常が分かったら、すぐに適切な治療を開始することが重要としている。

世界腎臓デー 腎臓病の早期発見と治療が課題に

3月14日は「世界腎臓デー」だった。世界腎臓デーは、腎臓病の早期発見と治療の重要性を啓発する国際的な取り組みとして、国際腎臓学会(ISN)と腎臓財団国際連合(IFKF)により開始された。 慢性腎臓病(CKD)は、腎臓の働きが低下した状態や、尿の中にタンパクが漏れ出る状態(タンパク尿)の総称で、日本では1,300万人、成人の8人に1人が罹患していると推計されている。 腎臓病は糖尿病とも関連が深く、腎臓の働きがかなり低下するまで自覚症状はない。しかし、適切な治療を受けずにいて進行すると、腎臓の機能が低下していき、透析治療など、自分の腎臓の働きの代わりをする治療が必要になる。 CKDの有病者数は、世界で8.5億人以上と推計されており、腎臓病は世界の死因の第8位になっている。今後も高齢化にともないCKDの有病者は増加すると予測されている。CKD患者の多くは高いリスクを抱えたままという調査結果

CKDが進行して末期腎不全になり、透析治療が必要になると、頻繁な通院や長時間の拘束などにより、患者はもちろんのこと、その家族の生活の質(QOL)も大きく低下する。さらに、年間400~500万円にも上る高額な医療費も必要になる。 末期腎不全を回避するために、検査を受けて腎機能の低下をできる限り早期に発見し、適切な治療を開始することが重要となる。しかし最近の調査では、日本での早期CKD患者の診断率は10%未満と報告されており、早期発見・早期介入が不十分という現状がある。 そこで、香川大学の研究グループは、CKD診療の実態を明らかにするため、日本・スウェーデン・米国で、CKD患者の臨床アウトカム・医療費・治療薬の服用状況を調査した。 対象となったのは、CKD基準を満たした日本の患者7万5,965人を含む44万9,232人。年齢の中央値は81歳で、54%が男性だった。また、2割の患者は2型糖尿病を合併しており、これは3ヵ国すべてで同様だった。 その結果、効果的な治療選択肢があるにもかかわらず、CKD患者の多くは高いリスクを抱えたままになっていることが示唆された。 調査の対象となった患者の多くは、軽度~中等度の腎機能低下を抱えており、CKDによる入院イベント・死亡のリスクが高かったものの、腎保護薬の服用割合は低かった。 「CKDを早期に診断し、薬剤などを用いた適切な介入をできる限り早期に行うことで、透析導入回避や生命予後改善につながり、患者さんの利益はもちろんのこと、経済的な利益がもたらされると期待されます」と、研究者は述べている。

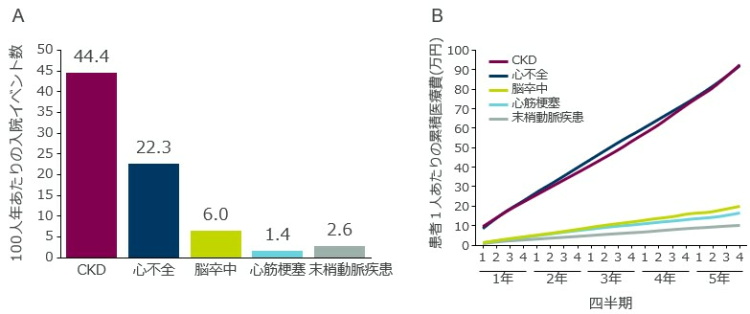

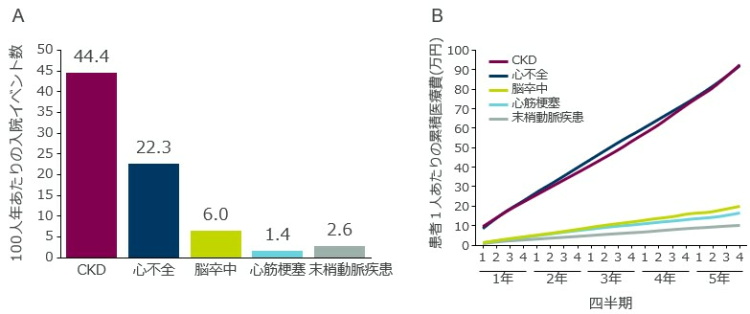

CKD診断後の入院リスクと医療費

CKDや心不全のある人は入院の頻度が高く、医療費も高い

CKDや心不全のある人は入院の頻度が高く、医療費も高い

A CKD・心不全・脳卒中・心筋梗塞・末梢動脈疾患の診断をともなう入院(イベント数/100人年)

B CKD・心不全・脳卒中・心筋梗塞・末梢動脈疾患の診断をともなう入院・外来の累積医療費

B CKD・心不全・脳卒中・心筋梗塞・末梢動脈疾患の診断をともなう入院・外来の累積医療費

出典:香川大学、2024年

腎臓病の治療薬が十分に活用されていない現状が明らかに

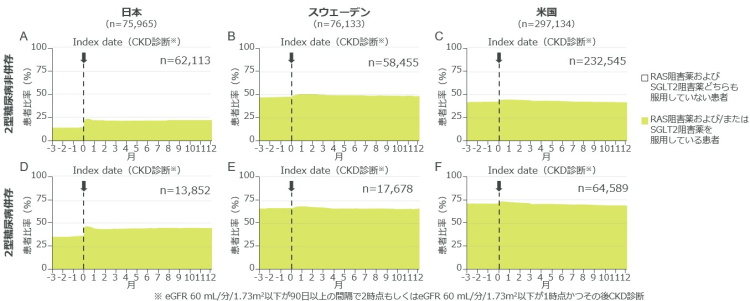

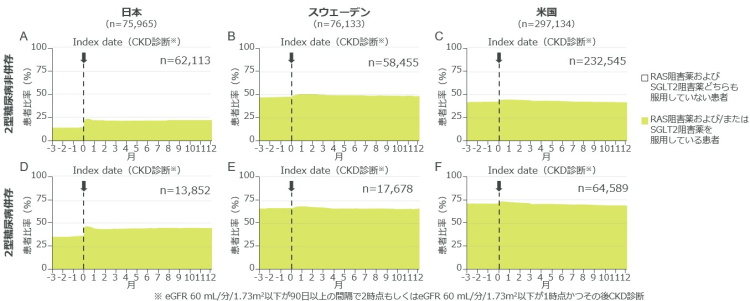

腎臓病の治療に利用されている薬として、「RAS阻害薬」や「SGLT2阻害薬」などがある。 「RAS阻害薬」は、高血圧の治療に使われている薬で、尿タンパクを減らす作用もある。タンパク尿が持続することで腎機能はさらに悪化しやすくなるので、腎保護効果のある「RAS阻害薬」はよく利用されている。 また「SGLT2阻害薬」は、主に2型糖尿病の治療に使われている薬で、ブドウ糖を尿中に排泄するという作用がある。血糖値を下げる効果に加えて、腎臓や心臓を保護する効果があることが分かっている。 そのため、糖尿病に腎臓病や心不全を合併している人に積極的に使われているのに加え、CKDの治療にも使われている。SGLT2阻害薬は、尿路感染や脱水などの副作用に注意する必要はあるものの、低血糖を起こす危険性は低く、安心して使える薬だ。 香川大学の研究グループが、CKD基準を満たした時点での、これらの腎保護薬を服用している患者の割合を調べたところ、2型糖尿患を合併した患者で4割、合併していない患者で2割となり、日本が3ヵ国のなかでもっとも低い値になった。また、腎保護薬の服用割合は、CKD基準を満たしてからの12ヵ月間で変化がなかった。 「これらの結果は、CKD診断時点で腎保護薬が十分に服用されていないことを示しています。CKDは早期段階では症状がほとんどないため、腎機能の検査値に異常が生じた時点では診断・介入がなされないことが多くあります」と、研究者は述べている。 「加えて、透析が必要になること、心血管疾患の発症リスクが上昇することなど、CKDのリスクが十分に理解されていないことも、医師による対応が不十分になる要因と考えられます。CKDと診断され、介入が始まる時点では、すでに腎機能が正常の半分程度に低下していることも珍しくなく、早期診断・早期介入が望まれます」としている。

腎臓病の治療薬が十分に活用されていない

「RAS阻害薬」や「SGLT2阻害薬」の利用は日本がもっとも低い

「RAS阻害薬」や「SGLT2阻害薬」の利用は日本がもっとも低い

出典:香川大学、2024年

腎臓病・心臓病・神経症・網膜症は糖尿病の合併症

研究は、香川大学医学部循環器・腎臓・脳卒中内科学および同医学部附属病院腎臓内科の祖父江理氏らによるもので、研究成果は、「Kidney360」に掲載された。 研究グループは今回、電子カルテのデータや医療費請求のデータを用いた観察研究である「OPTIMISE-CKD研究」のデータを活用した。同研究は、日本・スウェーデン・米国の成人CKD患者を対象としたもので、データ期間は2016年1月1日~2022年12月31日。 その結果、CKD患者における入院および死亡リスクは、2型糖尿病の有無に関わらず同様だった。2型糖尿病のある患者は、CKDや心不全・神経症・網膜症など多くの合併症があることから、これらに注意を払って診察が行われている。 2型糖尿病のない患者でも、2型糖尿病のある患者と同等のイベント発症リスクを有していたことから、実臨床では2型糖尿病の有無に関わらず、高血圧や心血管疾患などがあれば、いっそう、患者の腎機能をモニタリングすることが重要であることが示唆された。 「とくに、早期CKD患者の多くはかかりつけ医で診察を受けていると予想されることから、血圧の上昇や浮腫などの兆候を見逃さないことが重要です」と、研究者は述べている。 世界腎臓デー香川大学医学部循環器・腎臓・脳卒中内科学

Mortality, Healthcare Burden, and Treatment of Chronic Kidney Disease - A Multinational, Observational Study (OPTIMISE-CKD) (Kidney360 2024年2月1日)

[ Terahata ]

日本医療・健康情報研究所

糖尿病合併症の関連記事

医療・健康情報グループ検索

医療・健康情報グループ検索