ニュース

2024年01月17日

キッチンでの料理を通じて糖尿病や肥満を改善する治療プログラムを開発 料理をする人は食事スタイルが健康的

自宅で料理をすることが多い人は、外食・調理済みの食品・ファストフードなどの加工食品の利用の多い人に比べ、食事が健康的で、糖尿病や肥満のリスクが低く、食費もより少ないことが分かっている。

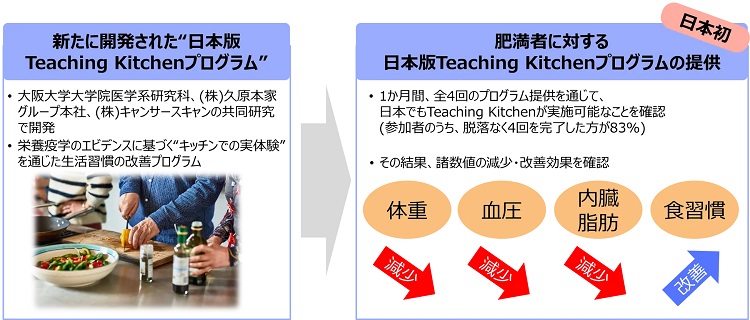

このほど「キッチンでの実体験」を通じて、生活習慣の改善に必要な技術を習得できる糖尿病・肥満治療プログラムが開発された。

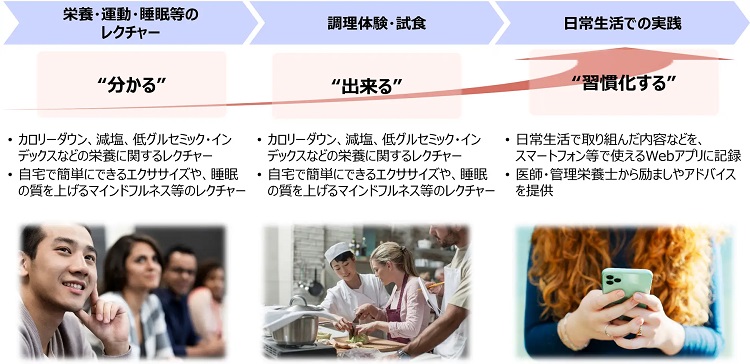

食事指導・運動指導・マインドフルネスに加え、料理講師による料理教室も行うのが特徴だという。

料理をすることが多い人は食事が健康的

自宅で料理をすることが多い人は、外食・調理済みの食品・ファストフードなどの加工食品の利用の多い人に比べ、食事が全体的に健康的で、糖尿病や肥満のリスクが低く、食費もより少ないという調査結果が発表されている。 「外食などの多い人は、自宅で料理をすることの多い人に比べ、食事があまり健康的ではなく、食費も高い傾向が示されました。料理をする機会を増やすと、食事が健康的になり、栄養価が高くなる可能性があります」と、米カリフォルニア大学公衆衛生センターのアダム ドリューノウスキー所長は言う。 研究グループは、ワシントン州に在住している成人437人を対象に、食生活について詳しくインタビュー調査を行った。 その結果、健康的な食事指数のスコアの平均は、自宅で夕食の料理をする頻度が週に3回の世帯では67で、週に6回自宅で料理をしている世帯では67になり、料理をしない人よりも高かった。 米国では、外食が総カロリーに占める比率は、1970年代には18%だったが、1990年代後半には32%に上昇し、米国農務省が定めた食事ガイドラインの推奨を満たしている米国人はわずか5人に1人だとしている。料理をおぼえれば食事が健康になりメンタルヘルスも改善

オーストラリアのエディスコーワン大学が発表した別の研究では、キッチンに立って自分で料理すると、食生活が健康的になるだけでなく、メンタルヘルスを改善するのにも役立つことが示されている。 研究グループは、料理を通じて健康増進をはかる7週間の食事プログラムに参加した657人の男女を対象に調査した。 その結果、プログラムに参加した後では、食事関連の行動に対する全体的な満足度が上昇しただけでなく、メンタルヘルスや、主観的活動力などに改善がみられ、その効果は終了後も6ヵ月維持されることも分かった。 料理をする習慣は、野菜などの植物性食品をより多く取り入れたり、体に悪い脂肪を減らしたり、外食をするときも健康的な食品を選ぶなど、健康行動につながりやすいことも示された。 「料理をおぼえて、自分で食事の準備をするようにし、食事の質を改善することは、メンタルヘルスの状態を改善し、肥満や2型糖尿病などの代謝性疾患を予防・改善するための予防戦略となる可能性があります」と、同大学栄養研究所のジョアンナ リース氏は言う。 一方で、調査に協力した人で、料理が得意と自認している人は、女性では77%に上ったが、男性ではわずか23%と少なく、料理には女性と男性のあいだに差があることも示された。 「家庭での料理について、男女のバランスを改善し、男性にも料理に参加してもらうことが大切です。料理の方法を学ぶことで、多くの障壁を乗り越えられる可能性あります」と、リース氏は指摘している。「キッチンでの実体験」を通じて

糖尿病・肥満を治療するプログラムを開発

糖尿病・肥満を治療するプログラムを開発

料理を通じて糖尿病や肥満を改善

体重・BMI・血圧・体脂肪量などが減少

プログラムは、実際に調理が可能なキッチンで行われ、1回2時間・全4回の対面レッスンで構成されている。 研究グループは、各回に「カロリーダウン」「減塩」「低グリセミックインデックス」などのテーマを設定し、そのテーマにそったエビデンスがわかりやすく学べる食事・運動・マインドフルネスについての講義を提供。 さらには、料理講師といっしょに各回のテーマを無理なく美味しく実践できるレシピの調理体験・試食を提供。さらに、プログラム専用のアプリなどを併用し、対面プログラムでの体験を日常生活で実践・習慣化するためのサポートも行った。 その結果、参加者24人中20人がプログラムを完了し(完遂率 83.3%)、プログラム開始前後の身体測定を実施できた17人の参加者では、体重(マイナス1.4kg)、BMI(マイナス0.5)、収縮期血圧(マイナス7mmHg)、拡張期血圧(マイナス4mmHg)、体脂肪量(マイナス1.5kg)がそれぞれ有意に減少し、筋肉量の維持も認められた。 さらに食生活でも、脂肪や塩分の摂取量の減少と、肥満につながる食行動の改善がみられた。介入後1ヵ月後も改善が維持され、体の痛み・一般的な健康状態・活力・精神的スコアなどのQOL(生活の質)でも大幅な改善がみられたという。食事など生活習慣の改善はウェルビーイング向上につながる

研究は、大阪大学大学院医学系研究科の下村伊一郎教授・馬殿恵准教授(内分泌・代謝内科学・ライフスタイル医学寄附講座)の研究グループが、キャンサースキャン、久原本家グループ本社と共同で行ったもの。 糖尿病は、適切な管理を行わないでいると、心筋梗塞・脳梗塞・腎不全・がんなどの深刻な疾患を引き起こす。糖尿病を予防・改善するために、薬物治療だけでなく、食事や運動などの生活習慣の改善が必須となる。 日本では、体重と身長から計算されるBMI(体格指数)が25以上だと肥満と判定される。日本の糖尿病患者の多くは、肥満とも関連がある2型糖尿病であり、2型糖尿病のある人の平均BMIはほぼ25という報告もある。 「研究成果は、日本版Teaching Kitchenプログラムの実施可能性および肥満治療としての有効性を示すものであり、2型糖尿病をはじめとする生活習慣病の予防・治療への応用により、重症化予防や患者の生活の質向上などの効果が期待されます」と、研究グループでは述べている。 研究グループは、2024年度内に2型糖尿病患者を対象に、日本版「Teaching Kitchen」の有効性を評価する臨床試験を計画しているという。 「食事・運動・睡眠などの日々の生活習慣の改善は、すでに発症した生活習慣病の治療だけにとどまらず、疾病予防による健康長寿の達成やウェルビーイング向上にもつながります」としている。料理教室などの「キッチンでの実体験」を通じて、生活習慣の改善に必要な技術を習得

出典:大阪大学、2023年

Cooking at Home: A Strategy to Comply With U.S. Dietary Guidelines at No Extra Cost (American Journal of Preventive Medicine 2017年2月28日)

Chef's kiss: Research shows healthy home cooking equals a healthy mind (エディスコーワン大学 2022年3月22日)

How a 7-Week Food Literacy Cooking Program Affects Cooking Confidence and Mental Health: Findings of a Quasi-Experimental Controlled Intervention Trial (Frontiers in Nutrition 2022年3月17日)

大阪大学大学院医学系研究科 内分泌・代謝内科

「キッチンで学ぶ生活習慣改善法」を糖尿病・肥満治療へ活用 (大阪大学大学院医学系研究科 2022年6月13日)

Feasibility Pilot Study of a Japanese Teaching Kitchen Program (Frontiers in Public Health 2023年12月7日)

[ Terahata ]

日本医療・健康情報研究所

食事療法の関連記事

医療・健康情報グループ検索

医療・健康情報グループ検索