ニュース

2022年02月24日

低炭水化物ダイエットは糖尿病の人に勧められる? 動物性食品を食べ過ぎるとがんリスクが上昇

日本人を対象に、低炭水化物ダイエットとがんの発症リスクとの関連を調べた調査結果が発表された。

低炭水化物ダイエットを行うと、とくに肉類など動物性食品から脂質やタンパク質を多く摂取すると、がんの発症リスクが上昇することが示された。

一方、植物性のタンパク質と脂質の摂取が多い場合は、がん発症リスクとの関連はみられなかった。

炭水化物・タンパク質・脂質のバランスが大切

血糖値を上げやすいのは、すぐエネルギーになりやすいごはんやパン、砂糖などの、炭水化物(糖質)の多い食物だ。「低炭水化物ダイエット」は、その炭水化物を制限する食事スタイルで、炭水化物の摂取比率や摂取量を低く抑えるのが特徴となる。 炭水化物の制限が、肥満の改善の効果があるという研究が報告され、低炭水化物ダイエットは注目されるようになった。2型糖尿病の食事療法でも、炭水化物の制限は糖代謝を改善するという報告がある。 しかし、炭水化物・タンパク質・脂質の三大栄養素は、たとえば、炭水化物の摂取が少ないと、タンパク質や脂質の摂取が多くなるため、全体のバランスとして考える必要がある。 低炭水化物ダイエットでは、とくに肉類など動物性食品から脂質やタンパク質を多く摂取すると、健康への好ましくない影響があらわれるという報告もある。脂質やタンパク質の摂取源について調査

「低炭水化物ダイエット」について、これまで米国などでは多くの研究が行われているが、日本からの報告は少なく、脂質やタンパク質の摂取源について調べた研究はなかった。 そこで研究グループは、今回の研究で、「低炭水化物スコア」を作成し、その後の死亡とがんの発症との関連を調べた。さらに、脂質とタンパク質の摂取源が、動物性または植物性であるかによって、影響がどう変わるかを検討した。 「JPHC研究」は日本人を対象に、さまざまな生活習慣と、がん・2型糖尿病・脳卒中・心筋梗塞などとの関係を明らかにする目的で実施されている多目的コホート研究。 今回の研究は、国立がん研究センターや大阪大学などの研究グループによるもの。研究成果は、医学誌「Cancer Science」に発表された。 関連情報「低炭水化物スコア」を作成

動物性食品が多いとがんのリスクは上昇

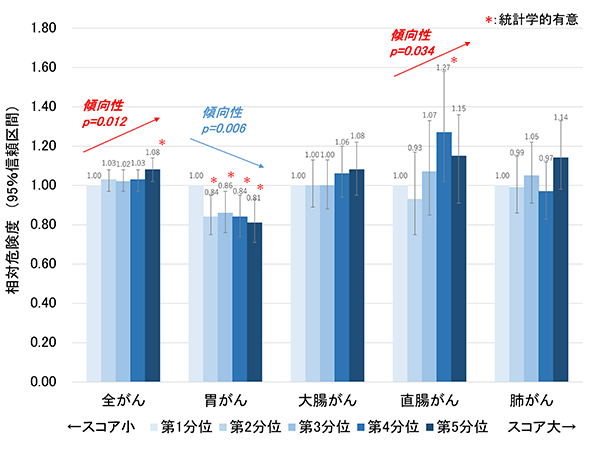

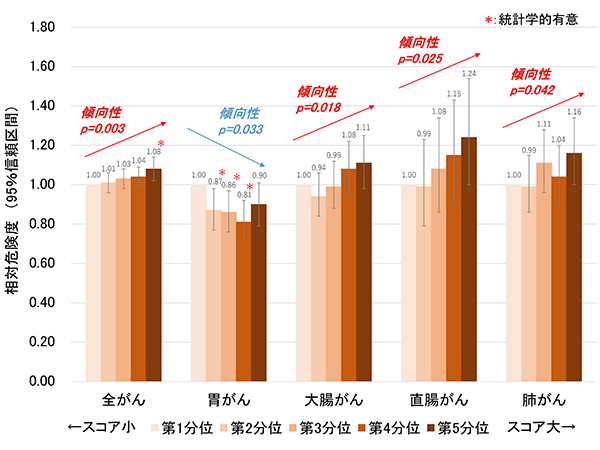

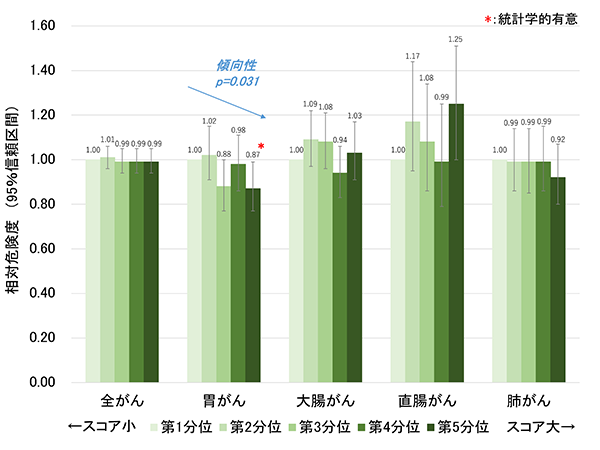

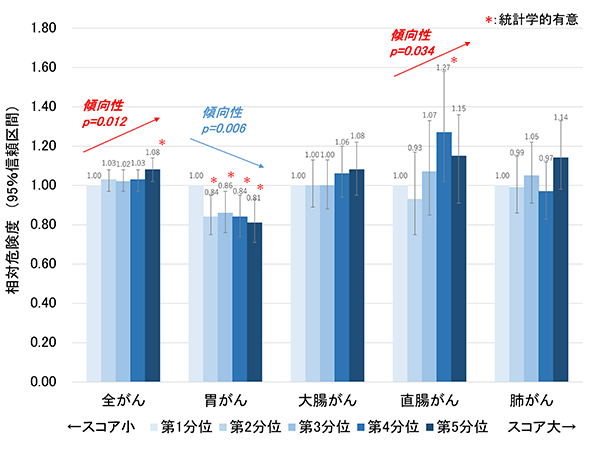

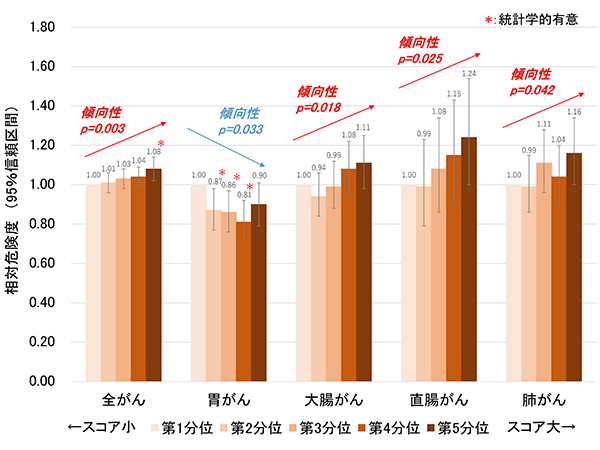

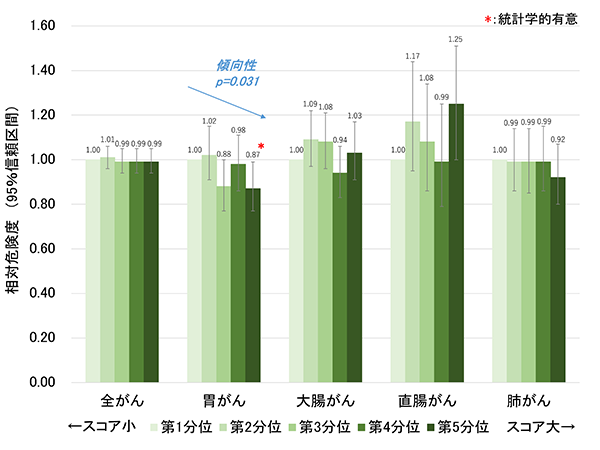

解析した結果、低炭水化物スコアが高い(つまり炭水化物の摂取が比較的少なく、タンパク質と脂質の摂取が多い)ほど、全部位のがんと直腸がんのそれぞれの発症リスクは高く、胃がんの発症リスクは低いという関連がみられた。 さらに、タンパク質と脂質を動物性または植物性に分けて調べたところ、炭水化物の摂取が比較的少なく、動物性のタンパク質と脂質の摂取が多いほど、全部位のがん発症リスクが高く、大腸がん、直腸がん、肺がんも発症リスクが高くなった。 一方、炭水化物の摂取が比較的少なく、植物性のタンパク質と脂質の摂取が多い場合は、がん発症リスクとの関連はみられなかった。つまり、低炭水化物ダイエットを行っていても、植物性食品の摂取が多いと、がん発症にはあまり影響しないとみられる。 ただし、胃がんの発症リスクについては、動物性食品と植物性食品のいずれの場合でも、低炭水化物スコアが高いほど低いという結果になった。

低炭水化物スコアとがん罹患リスクとの関連

炭水化物の摂取が少なく、タンパク質と脂質の摂取が多いほど、がんのリスクは上昇

動物性食品にもとづく低炭水化物スコアとがん罹患リスクとの関連

動物性食品にもとづく低炭水化物スコアとがん罹患リスクとの関連

動物性のタンパク質と脂質の摂取が多いほど、がんのリスクは上昇

ただし、胃がんのリスクについては、動物性食品と植物性食品のいずれの場合でも低下した

植物性食品にもとづく低炭水化物スコアとがん罹患リスクとの関連

植物性食品にもとづく低炭水化物スコアとがん罹患リスクとの関連

植物性のタンパク質と脂質については、がんのリスクは上昇しなかった

炭水化物の摂取が少なく、タンパク質と脂質の摂取が多いほど、がんのリスクは上昇

動物性食品にもとづく低炭水化物スコアとがん罹患リスクとの関連

動物性食品にもとづく低炭水化物スコアとがん罹患リスクとの関連動物性のタンパク質と脂質の摂取が多いほど、がんのリスクは上昇

ただし、胃がんのリスクについては、動物性食品と植物性食品のいずれの場合でも低下した

植物性食品にもとづく低炭水化物スコアとがん罹患リスクとの関連

植物性食品にもとづく低炭水化物スコアとがん罹患リスクとの関連植物性のタンパク質と脂質については、がんのリスクは上昇しなかった

出典:国立がん研究センター、2022年

炭水化物を減らすときは、動物性食品を増やさない方が良い?

研究では、炭水化物の摂取が少なく、タンパク質と脂質の摂取が多いほど、全部位のがん発症リスクが高いことが示された。また、脂質やタンパク質の摂取源が、動物性食品か、植物性食品かによって、低炭水化物スコアのがん発症リスクとの関連が異なることが分かった。 動物性食品にもとづく低炭水化物ダイエットであると、全がん・大腸がん・肺がんの発症リスクが高いという今回の関連については、動物性食品から摂取したタンパク質や脂肪により、がんや腫瘍の促進因子である「インスリン様成長因子-1(IGF-1)」の分泌量が増加し、それにともないがん細胞の増殖が促進された可能性が考えられるという。 また、動物性タンパク質の赤肉や加工肉は、調理や加工の過程で、「複素環式アミン」「多環式芳香族炭化水素」「N-ニトロソ化合物」といった発がん物質を生成または含有しており、これらを摂取することで発がんにつながった可能性も考えられる。低炭水化物ダイエットにより胃がんリスクは低下

動物性食品と植物性食品のいずれの場合でも、低炭水化物スコアが高いほど、胃がんの発症リスクは低下したことについては、「デンプン質の多い食事環境では、胃酸の分泌が減少し、胃がんの発症リスクとなるピロリ菌の増殖や成長が促進されることが知られています」と、研究グループは説明している。 「また、胃酸に含まれる成分がN-ニトロソ化合物の形成を阻害することで、発がん性物質から胃を守る働きがあることも報告されており、これらが、胃がんリスクの低下がみられた可能性があります」。 なお、「参加時点での1度しか食事の評価がされていないこと、社会経済状況などが関係する影響を除ききれていない可能性があること」などを、今回の研究の限界点として挙げている。 「低炭水化物ダイエットとがん罹患のリスクとの関連については、これまでの研究数も少なく結果が一致していないため、今回の結果を確認するためには今後のさらなる研究が必要です」としている。 多目的コホート研究(JPHC Study) 国立がん研究センター がん対策研究所 予防関連プロジェクトLow-carbohydrate diet and risk of cancer incidence: The Japan Public Health Center-based prospective study (Cancer Science 2021年11月25日)

[ Terahata ]

日本医療・健康情報研究所

食事療法の関連記事

医療・健康情報グループ検索

医療・健康情報グループ検索