ニュース

2016年10月17日

「ソーシャル・ウォーキング」で認知症を予防 運動と社会参加を両立

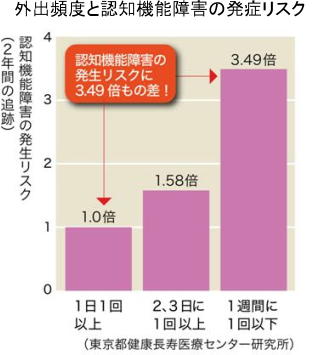

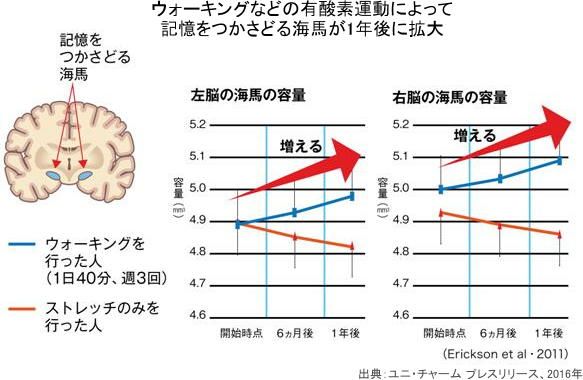

息がはずむ程度のウォーキングなどの有酸素運動が、血流の循環を促進し、脳内の血流もよくなり認知症の予防に効果があることが多くの研究で確かめられている。さらに認知症を防ぐ原動力になるのは、人々が社会に参加し目的をもって生きることだ。

認知症予防に向けた2つのアプローチを結び付けた「ソーシャル・ウォーキング」を、東京都健康長寿医療センター研究所などが考案した。

認知症予防に向けた2つのアプローチを結び付けた「ソーシャル・ウォーキング」を、東京都健康長寿医療センター研究所などが考案した。

外出は認知症予防のいちばんの処方箋

「ソーシャル・ウォーキング」は、東京都健康長寿医療センター研究所の監修のもと、ユニ・チャームが考案した、手軽にできる「生理的アプローチ」であるウォーキングに、目的をもって社会と触れ合う「認知的アプローチ」を組み合わせた認知症予防プログラム。

「ソーシャル・ウォーキング」とは、「社会参加&歩行」の造語で、人と関わり、楽しみながら歩くことを誰もが取り組みやすいかたちにした認知症予防のためのウォーキングだ。

東京都健康長寿医療センター研究所

[ Terahata ]

日本医療・健康情報研究所

ライフスタイルの関連記事

- 運動と食事スタイルの改善は妊娠糖尿病の予防に役立つ

- 【リーフレット公開中】1月23日は「一無、二少、三多の日」

2月1日から「全国生活習慣病予防月間2026」がスタート! - お尻の形で糖尿病リスクを予測できる?

- 連休中に健康的な生活習慣を維持する秘訣

- 猛暑は高齢糖尿病患者にとって致命的となり得る

- 超加工食品は若年成人の糖尿病リスクを高める可能性がある

- 【毎年2月は全国生活習慣病予防月間】

2026年のスローガンは「幸せは足元から 多く動いて健康を実感」に決定! - 10月8日は「糖をはかる日」

血糖変動の"見える化"が、生活習慣改善の鍵に - 植物性食品中心の食事は慢性疾患の併発を予防する

- 健康的な食事と運動は飲酒による肝臓のダメージを抑制して死亡を減らす

医療・健康情報グループ検索

医療・健康情報グループ検索