徳島県は「糖尿病死亡率が全国ワースト」という不名誉を返上しようと、官民一体で糖尿病対策を進めている。「糖尿病は日本を含め、世界的に深刻な課題となっている。徳島を糖尿病予防・対策の世界の最先端にしたい」と意欲を燃やしている。

1年で「全国ワースト1位」に逆戻り

徳島県の2008年の糖尿病死亡率(10万人当たり)は18.6人で、全国平均(11.5人)を大きく上回り、全国ワースト1位となっている。同県は1993年から14年間連続して全国ワーストになっており、07年は同7位に改善したが、わずか1年で逆戻りした。

糖尿病以外の2008年の死因別では、たばこが主因とされる慢性閉塞性肺疾患(COPD)がワースト2位(前年2位)、肝疾患が同4位(3位)と、いずれも全国平均を上回っている。

県は2005年11月に「糖尿病緊急事態宣言」を宣言し、運動不足の解消を狙った「

阿波踊り体操」や「ヘルシー阿波レシピ」を考案した。官民一体で県民の食生活や運動など生活習慣改善による予防啓発に取り組んでい

る。

飯泉嘉門・徳島県知事は、県が糖尿病死亡率ワーストになったことについて「世界の糖尿病疾患者は20年後には1.5倍に増え、その半数をアジアが占めると予測されている。糖尿病には息の長い対策が必要だ。徳島では産学官連携で糖尿病対策が進行しており、決して後退しているとは思わない」と話してい

る。

「徳島を糖尿病における世界の先端地域にし、患者や医療者にも『徳島に行ってみたい』と思わせるようにしたい。ピンチはマイナスではなく、チャンスに変えることができ

る」。

糖尿病の要因は「運動不足と食習慣」

2003年の調査によると県民のBMI(体格指数)が25以上の肥満者の割合は、男性37.2%、女性26.1%。全国平均に比べ、それぞれ9.4ポイント、3.9ポイント高い。県民の運動不足も指摘されている。県民の1日の平均歩数は男性6507歩、女性5931歩で、全国平均に比べ1068歩と890歩少ない。県には電車や地下鉄などの公共交通機関が少なく、歩かずに車で移動することが多いという。

2型糖尿病を発症する成因として生活習慣が大きく関わっている。特に日本人ではあまり太らなくても糖尿病になる人が多い。肥満と運動不足を解消しただけでも、糖尿病の予防・改善は促進す

る。

そこで、県医師会、県ウオーキング協会などが中心となり「プラス1000歩県民運動促進会」を立ち上げ、「プラス1000歩!あわーチャレンジ!」を展開している。参加者はウォーキングの歩数を歩数計ではかり、ダイアリーに記入していき、1日の平均的な歩数よりも1000歩多く歩くことを目標にする。参加者が楽しみながら継続できるよう、四国4県の霊場をめぐる八十八カ所巡り(お遍路)を仮想体験できるようにしてある。ダイアリーは県医師会のホームページからもダウンロードでき

る。

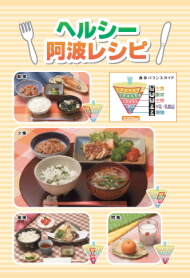

地域での栄養指導・食生活改善にも力を入れている。徳島にはゆず・すだち、鳴門金時、れんこん、うどん、鳴門わかめ、阿波尾鶏、みそ、酒など県産食材が多い。しかし近年は若い世代だけでなく中高年にも「味付けを濃くし、ジュースやコーラなど清涼飲料を大量に飲む食習慣」が定着しているという。

そこで地元物産を使った「ヘルシー阿波レシピ」を公表し、県民に食習慣の改善を呼びかけている。郷土料理をアレンジし、「脂肪控えめ、食物繊維豊富」をコンセプトに、中高年の男性の嗜好にも配慮してあ

る。

11月14日の世界糖尿病デーには、徳島市内の新町川水際公園が、糖尿病の予防・対策を啓発するためにLEDでブルーにライトアップされる。午後5時30分より公園周辺のウォーキングも実施する予

定。

徳島大糖尿病対策センターが1000人対象の疫学調査

現在、徳島では日本を含め地球規模で急激に増加する糖尿病の克服にターゲットを絞った「世界レベルの糖尿病研究開発臨床拠点の形成」を目指す地域構想が進行している。糖尿病の克服に向けた研究開発に重点化し、国際的な糖尿病研究者の集積や、徳島大学糖尿病臨床・研究開発センターの設置も視野に入れてい

る。

徳島大学、徳島文理大学などが共同で提案した「徳島 健康・医療クラスター」は今年7月に、文部科学省「知的クラスター創成事業(グローバル拠点育成型)」に採択された。県民1000人以上を対象に5年間続ける糖尿病疫学調査を基盤として実施し、各年代から運動や食事など生活習慣のデータを集める。調査は健康診断とともに行い、県庁で健診を受ける県職員にも協力してもらう。企業や自治体を通じて、徳島市周辺の住民にも参加が呼びかけられている。

調査結果を基に、アディポサイトカインと生活習慣との関連性の特定を割り出し、病気の診断法や治療薬を開発し、予防に必要な運動量や食事の指針作りを進める。徳島大学は疾患関連のプロテオミクス・ゲノミクス研究で高い評価を得ている。県内産業の高いものづくり技術や、全国的に高い人口当たり医師数を背景とした診療連携という特徴もいかし、アジア人の糖尿病発症の特性を見極めたいとしてい

る。

徳島県の糖尿病の現状と対策

とくしま食事バランスガイド(とくしま食育応援団)

徳島大学 -

知的クラスター創成事業

[ Terahata ]

日本医療・健康情報研究所

医療・健康情報グループ検索

医療・健康情報グループ検索