ニュース

2013年11月29日

炭水化物量とカロリーが分かる「カーボデータ」 カーボカウントが簡単に

- キーワード

- 食事療法

アンドロイドを搭載したスマートフォンに対応しており、インターネットで無料でダウンロードできる。

マイスタージャパンが開発した「カーボデータ」は、簡単な操作で食事の炭水化物量を検索できるアプリ。食事メニューを入力し検索すれば、その料理に含まれる炭水化物量やカロリーをその場で知ることができる。

糖尿病の食事療法を想定し開発されているが、炭水化物量の管理は体重コントロールにも効果もあることから、ダイエットのサポートツールとしても利用できるようになっている。

当日は管理栄養士で日本糖尿病療養指導士の加藤知子氏が、カーボカウントについて講演した。加藤氏は、食事療法全般をサポートする「食サポートオフィス」の代表を務め、医療機関で食と栄養に関する実践的な指導している。

「カーボカウントは、食品の中でも、食後すぐに血糖値を上げる作用のある“炭水化物”に注目し、その量を測る(カウントする)ことからはじめる食事管理法です。炭水化物を調べるだけで行える実践的な方法として、最近は関心が高まっています」と、加藤氏は話す。

- 一般的メニューや食材に加え、コンビニやファミレスなど、4万件の食品の炭水化物(糖質)量を、簡単な操作で検索できる。

- 検索画面には音声検索ボタンがついており、音声でのメニュー検索も可能。スマートフォンの操作が苦手な人や、糖尿病患者の70%以上を占める60歳以上の人でも、簡単に操作できるようにした。

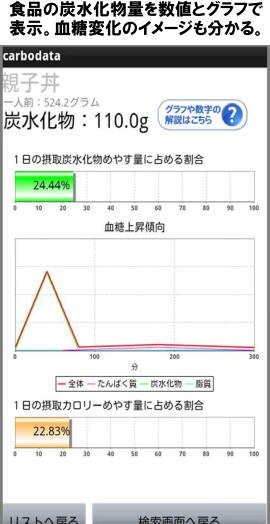

- 食品の炭水化物量を数値とグラフで表示し、1日のカロリーや炭水化物の摂取目安量もグラフで表示する。簡単に食事の食べる量をコントロールしたり、その後の食事の調整ができるようになる。

- 検索したメニューを食べると「どのように血糖が上がるのか」という血糖変化のイメージを、時間軸でグラフにして表示する機能も備えた。

炭水化物に加え、タンパク質、脂肪についても表示する。

これを見ることで時間軸で血糖値の変化を捉える癖がつき、血糖コントロールのコツがつかみやすくなる。

カーボカウントには、「基礎カーボカウント」と「応用カーボカウント」の2つの方法がある。基礎カーボカウントでは、食品に含まれる栄養素と食後の血糖値の変動の関係を学び、そして炭水化物量を許容範囲内で正しく調整して、食後の血糖値を目標範囲内におさめる。血糖値の変動に対し、食事や薬剤、身体活動が及ぼす影響についても学ぶことが重要となる。

また、応用カーボカウントは強化インスリン療法中の糖尿病症例が適応となり、食品中の炭水化物量とインスリン投与量を適合させることが中心となる。インスリン療法を行っている患者にとっては、炭水化物の量に応じてインスリン量を決定できるので利便性は高い。

炭水化物は穀類やイモ類、果物、砂糖だけでなく、野菜や豆類、乳製品、菓子類、調味料など、さまざまな食品に含まれる。自分で調理をするときは、食品の計量が比較的しやすいが、外食や中食ではメニューに栄養成分表示がない場合が多く、日常でどうやって炭水化物量を知るのかが課題だった。

マイスタージャパン代表の能勢謙介氏は、「“カーボデータ”は炭水化物の検索に機能を特化したアプリです。機能を必要なものに絞り、より簡単な操作で使えるようにしました。登録メニューは、コンビニやファミレスなど、日常生活に密着したデータも充実しています。記録したデータを、コミュニケーションツールを使い、仲間と情報を共有することもできます」と話す。

「カーボデータ」の開発にあたっては、マイスタージャパンはインターネットでクラウドファンディングを募り、開発費を集めたという。今後は、iPhone(アイフォーン)への対応や、食事や健康情報の記録機能を付けた「カーボマイスター(Carbomystar)」の開発を視野に入れている。

食事療法の関連記事

- 魚を食べている人は糖尿病リスクが少ない 魚は脳の健康にも良い 中年期の食事改善は効果が高い

- 朝食をしっかりとると糖尿病が改善 血糖管理に大きく影響 朝食で「お腹ポッコリ」肥満を予防

- 「超加工食品」の食べすぎは糖尿病リスクを高める 筋肉の質も低下 「自然な食品」はリスクを減らす

- 糖尿病の食事に「ブロッコリー」を活用 アブラナ科の野菜が血糖や血圧を低下 日本でも指定野菜に

- 糖尿病の人はビタミンやミネラルが不足 「食の多様性」が糖尿病リスクを下げる 食事バランスを改善

- 糖尿病の人は脂肪肝にご注意 ストレスはリスクを高める 緑茶を飲むと脂肪肝が減少

- 「玄米」で糖尿病を改善 食事では「低GI食品」を活用 血糖値を上げにくい新しい米を開発

- ウォーキングなどの運動は糖尿病の人に良い 運動で食欲も抑えられる 認知症の予防にもつながる

- アルコールの飲みすぎは危険 糖尿病・高血圧・肥満のある人は肝臓病リスクが2.4倍に上昇 飲酒により糖尿病リスクが上昇

- 【Web講演を公開】2月は「全国生活習慣病予防月間」

今年のテーマは「少酒~からだにやさしいお酒のたしなみ方」

医療・健康情報グループ検索

医療・健康情報グループ検索