糖尿病患者さんの間食指導をどうする?

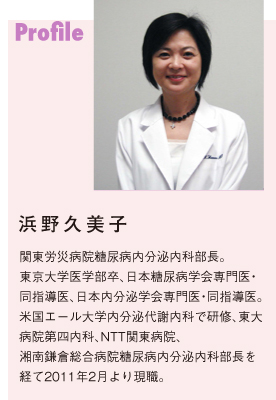

監修者プロフィール

【 座談会メンバー 】

| 座長: | 浜野久美子 先生(関東労災病院糖尿病内分泌内科部長) |

| 原則禁止派: | 加藤則子 先生(加藤内科クリニック・管理栄養士/CDEJ) |

| 容認派: | 吉田美香 先生(管理栄養士/CDEJ) |

| オブザーバー: | 井上真理子 先生(糖尿病内分泌代謝内科医師) |

もくじ

- I. 「糖尿病患者さんの間食」、どう思いますか?

- 2) 患者さん自身で考えて、間食を判断・調節できるようになってほしい

- 3) わかっちゃいるけど、やめられない!

- 4) 血糖コントロールの改善をするなら禁止がベスト?

- 5) 行事やお付き合い・・"社会的なおつきあいのお菓子"はどう扱う?

参加者プロフィール

加藤則子 先生

加藤内科クリニック・管理栄養士/日本糖尿病療養指導士。日本女子大学家政学部食物学科管理栄養士専攻課程卒、病態栄養専門師、日本臨床栄養協会サプリメントアドバイザー、葛飾糖尿病医会世話人、東京都糖尿病対策推進会議委員、月刊糖尿病ライフ「さかえ」編集委員会委員、NSTコーディネーター、「図解でわかるメタボリックシンドローム」「はじめてのカーボカウント」分担執筆。

吉田美香 先生

管理栄養士/日本糖尿病療養指導士。服部栄養専門学校栄養士科卒業後、米国AHCN大学学士課程終了。食品メーカーなどでメニュー開発、栄養指導。NTT東日本関東病院・栄養指導(糖尿病教育入院・人間ドック)担当を経て、近年は、セミナー講師、国際理容美容専門学校非常勤講師、クリニックでの栄養指導など。「食品カロリー早わかりBOOK」「糖尿病の人ためのカロリーハンドブック」「『食品交換表』を使って糖尿病の食事をつくる本」など著書多

井上真理子 先生

医学博士/日本内科学会認定内科医、日本内科学会・日本糖尿病学会・日本内分泌学会学会員。東北大学医学部卒業後、糖尿病・内分泌内科医として都内の病院で臨床に従事。現在は糖尿病の原因解明に関わる研究に携わっている。

※ヘモグロビンA1c(HbA1c)等の表記は記事の公開時期の値を表示しています。

Copyright ©1996-2026 soshinsha. 掲載記事・図表の無断転用を禁じます。

治療や療養についてかかりつけの医師や医療スタッフにご相談ください。

医療・健康情報グループ検索

医療・健康情報グループ検索