ニュース

2025年06月24日

ワカメ・コンブ・海苔が糖尿病や肥満のリスクを減少 食物繊維が豊富で腸内細菌叢も改善 注目される「海の幸」

海藻を食べると糖尿病や肥満のリスクが減少

ワカメ・コンブ・ヒジキ・モズク・メカブなどの海藻は、日本食に欠かせない食材だ。日本人は古くから海藻を食べてきた。

これまで海藻は欧米ではあまり食べられていなかったが、食文化は多様化しており、海藻の健康効果は世界から注目されている。

海藻は低カロリーで、食物繊維、カリウムなどのミネラル、タンパク質などが含まれる。海藻を食べることは、日本の⾷事バランスガイドなどでも勧められている。

海藻に含まれる食物繊維は、2型糖尿病やメタボ・肥満のリスクを減らすのに役立つ。食物繊維が消化管からの糖の吸収を遅くしたり、食物中の脂質を吸着して吸収されにくくする。

また、食物繊維が腸内細菌叢の組成や代謝物を変化させることで、腸内環境を改善し、炎症を抑えやすくなることも分かってきた。

海藻を食べている人は心臓病の発症が少ない

海藻のなかでもワカメは、日本食に欠かせない食材だ。ワカメなどを食べることで、⾷後の⾎糖値や脂質の上昇が抑えられるという研究も発表されている。

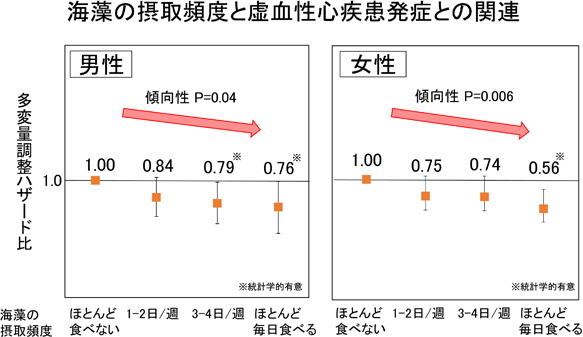

日本人を対象とした大規模な調査で、海藻をよく食べる人では、心筋梗塞や狭心症などの虚血性心疾患の発症リスクが低いことも示されている。

乾燥カットワカメであれば、保存が効き、水戻しをすればいつでも食べられるので、利便性が高い。ふだんの食事にワカメを使った料理を一品加えることは、すぐに取り組める食事法になる。

ジャンクフードに海藻を加えるとヘルシーな食品に

コンブやワカメ、ヒジキなどの海藻に含まれる食物繊維の一種であるアルギン酸は、食後の血糖値の上昇を抑制することが報告されている。

「食物繊維は、野菜や全粒穀物に含まれていますが、海藻にも多く含まれます。健康を維持するためには食物繊維が必要ですが、多くの人の食事で不足しています。食物繊維をとることで、2型糖尿病、肥満、心臓病、大腸がんなどのリスクを減らすことができます」と、大学分子生理学部のジェフ ピアソン教授は言う。

「たどえばハンバーガーなら、脂肪を少し減らして、代わりに天然の海藻エキスを加えることで、より健康的なハンバーガーになり、味も満足できるものになります」としている。

肥満・糖尿病・脂肪肝炎・肝がんの予防に有用

海藻から作られる海苔は、日本の伝統食のひとつで、寿司やおにぎりなどを通じて、日本人の健康を支えてきた。

海苔などに豊富に含まれる天然の食物繊維である「ポルフィラン」が、肥満、糖尿病、代謝機能障害関連脂肪肝炎(MASH)、肝臓がんを予防や改善に役立つ可能性があることが、慶應義塾大学の新しい研究で明らかになった。

「糖尿病や脂肪肝などの代謝性疾患の増加は、社会的課題となっており、これらの疾患は食事と深く関わっています」と、研究者は述べている。

「色落ち海苔は通常は廃棄されていますが、一般的な海苔よりも高濃度のポルフィランが含まれることが分かっています。廃棄された色落ち海苔からポルフィランを抽出すると、代謝疾患の予防に応用でき、食品供給システムの持続可能性の向上という2つのメリットを達成できる可能性があります」としている。

研究グループは今回、ポルフィランは腸内細菌叢を改善し、胆汁酸の組成を改善し、血中のセラミドを低下させることを確かめた。

胆汁酸は、消化吸収に加えて、食事に応答したシグナル伝達分子としてホルモンのような働きしている。脂肪肝、肥満、糖尿病の改善につながるさまざまな働きが解明され、長寿との関連も着目されているという。

また、セラミドは細胞シグナル伝達物質として働く脂質の一種であり、その血中濃度が高いことは、炎症やインスリン抵抗性、動脈硬化などの進展などと関連していることが報告されている。

「海苔に豊富に含まれる天然の機能性成分であるポルフィランは、抗炎症・抗酸化作用に加え、代謝性疾患への有効性があることが分かってきました」と、研究者は述べている。

研究は、慶應義塾大学SFC研究所ヘルスサイエンスラボ代表の渡辺光博氏(政策・メディア研究科教授、環境情報学部教授、医学部教授)、横山葉子氏(政策・メディア研究科特任准教授)、石原賢司氏(水産研究・教育機構水産技術研究所主幹研究員)、有田誠(薬学部教授)、坪田一男(医学部名誉教授・坪田ラボ)、Johan Auwerx(スイス連邦工科大学ローザンヌ校教授)らによるもの。研究成果は「iScience」に掲載された。

Effects of Undaria pinnatifida (Wakame) on postprandial glycemia and insulin levels in humans: a randomized crossover trial (Plant Foods for Human Nutrition 2019年8月15日)

ヒトにおけるわかめ摂取が食後脂質代謝に与える影響 (⽇本栄養・⾷糧学会誌 2019年72巻6号)

Seaweed intake and risk of cardiovascular disease: the Japan Public Health Center-based Prospective (JPHC) Study (American Journal of Clinical Nutrition 2019年9月13日)

昆布の連続摂取に体脂肪量や体脂肪率・収縮時血圧の低下等の効果があることが明らかに (大妻女子大学 2024年9月19日)

Seaweed Could Make Junk Food Healthier (ニューカッスル大学 2005年9月28日)

Fat-busting seaweeds identified (ニューカッスル大学 2014年3月1日)

慶應義塾大学 SFC研究所ヘルスサイエンスラボ

Porphyran from discolored nori prevents metabolic syndrome through microbiota-bile acid-ceramide pathway (iScience 2025年6月20日)

食事療法の関連記事

医療・健康情報グループ検索

医療・健康情報グループ検索