ニュース

2021年08月18日

糖尿病の人にはタンパク質が必要 半数は足りていない 筋肉が減少するリスクが

糖尿病とともに生きる人の半数が、食事でタンパク質を十分に摂っておらず、それが炭水化物の摂取量を増やし、食事の質を下げているおそれがあることが、米オハイオ州立大学などの研究で明らかになった。研究成果は、栄養学の専門誌「Nutrients」に掲載された。

糖尿病の人にはタンパク質が必要

糖尿病のある米国の成人の半数は、タンパク質の1日あたりの推奨摂取量を下回っており、食事の質が低下しているおそれがあることが、オハイオ州立大学とアボットが実施した調査で明らかになった。

糖尿病の食事療法の基本は、身長やふだんの活動量から必要な摂取カロリーを計算して、それを炭水化物(糖質)、タンパク質、脂質からバランス良く摂ることだ。

筋肉を効率よく増やすためには、運動とともに栄養が必要で、タンパク質はとくに重要な栄養となる。筋肉はタンパク質でできており、合成と分解が常に繰り返されている。食事でタンパク質をしっかり摂り、合成を活発にすることが必要だ。

タンパク質は、肉・魚・卵・乳製品などに多く含まれる「動物性タンパク質」と、大豆製品や穀物などに多く含まれる「植物性タンパク質」に分けられる。どちらもバランスよく摂ることが望まれる。また肉を食べるときには、脂肪分の少ない赤身の肉を選ぶのが良い。

タンパク質が足りていると食事の質も高い

タンパク質は食事管理では見過ごされがちだが、筋肉と体の可動性を維持するために、必ず必要となる重要な栄養だ。

研究グループが、「米国民健康・栄養調査(NHANES)」で2005~2016年に収集された2万3,000人以上の米国人のデータを解析した結果、以下のことが明らかになった。

▼ 1日に推奨された量のタンパク質を摂っていなかった糖尿病患者は、「かがむ」「しゃがむ」「ひざまずく」「長時間立つ」「大きな物を押したり引いたりする」といった基本的な動作を行うのが難しいなど、身体的な制限が多くみられた。

▼ タンパク質の摂取量が少ない糖尿病患者は、食事の栄養密度がかなり低下していた。食事の質が全体的に低く、炭水化物の摂取量が12.5%高かった。このことは血糖値に悪影響をもたらすおそれがある。

▼ 逆に、1日のタンパク質の摂取量が推奨量を満たしていた糖尿病患者は、食事の質が全体的に高かった。野菜、全粒穀物、乳製品、添加糖の1日の推奨量をかなり満たしていた。

関連情報

糖尿病の人はとくに筋肉の減少に注意が必要

高齢者でタンパク質が不足 タンパク質の摂取に工夫を

高齢者のタンパク質の不足も課題になっている。よりバランスのとれたタンパク質の摂取が、加齢にともなう筋肉の損失を減らすために必要だ。

高齢化にともなう筋肉の低下を防ぐために、十分な量のタンパク質を食べることが必要だが、タンパク質が不足している高齢者が少なくなく、また多くの人が1日の3食で不均等にタンパク質を摂取している可能性があるという。

タンパク質、脂肪、炭水化物の三大栄養素、さらには25種類以上のビタミンやミネラルなど、食事で1日に必要とされる栄養の推奨量を満たすのは複雑なことだ。そのため、全米医学アカデミー(NAM)は、栄養素の摂取量と推奨量を分かりやすくし、無理なく食事の質を高められるよう「食事摂取基準(DRI)」を設けている。

そこでは、米国の成人男女のタンパク質の必要量の平均を、体重1kgあたり1日に0.66gとしており、世界保健機関(WHO)や国際連合食糧農業機関(FAO)などもこの値を採用している。

高齢者がフレイルやサルコペニアを予防するためには、これより多くのタンパク質を摂取することが望ましいとされている。

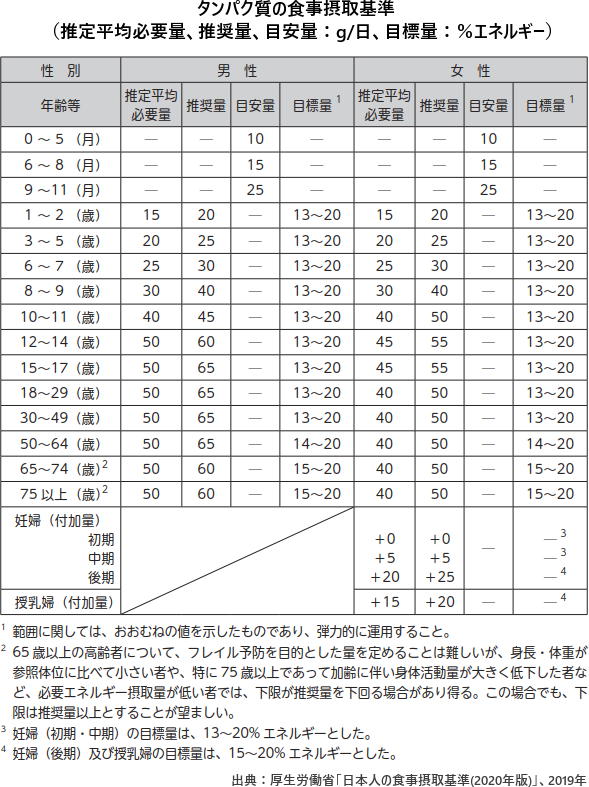

日本でも「食事摂取基準」が設けられており、2020年版では65歳以上のタンパク質の目標量の下限値が引き上げられた。毎日の食事でタンパク質が不足しないように十分に摂ることを心がけたい。

Low Protein Intakes and Poor Diet Quality Associate with Functional Limitations in US Adults with Diabetes: A 2005-2016 NHANES Analysis(Nutrients 2021年7月27日)

[ Terahata ]

日本医療・健康情報研究所

食事療法の関連記事

医療・健康情報グループ検索

医療・健康情報グループ検索