ニュース

2015年12月12日

日本人の男性の16%、女性の10%が糖尿病 【国民健康・栄養調査】

- キーワード

- フットケア情報ファイル 糖尿病の統計 糖尿病予備群 食事療法

厚生労働省は「2014年国民健康・栄養調査」の結果を発表した。所得が低い人ほど栄養バランスの欠けた食事をとっており不健康であることが示された。

肥満の増加に歯止めがかかった一方で、女性の「やせ」志向が続いており、運動習慣のある人も全体の約3割など、生活習慣改善の必要性が引き続き示された。

肥満の増加に歯止めがかかった一方で、女性の「やせ」志向が続いており、運動習慣のある人も全体の約3割など、生活習慣改善の必要性が引き続き示された。

厚生労働省は「2014年国民健康・栄養調査」の結果を発表した。調査は昨年11月、無作為抽出した5,432世帯を対象に実施し、3,648世帯(67.2%)から有効回答を得た。

男性の15.5%、女性の9.8%が糖尿病有病者

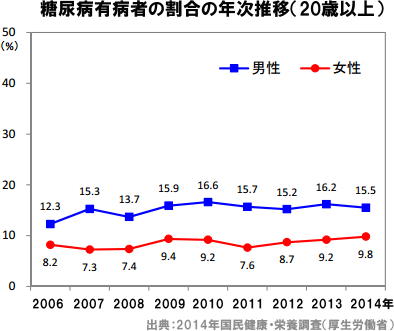

糖尿病有病者(糖尿病が強く疑われる人)の割合は、男性で15.5%、女性で9.8%であり、2006年調査に比べ増えていることが判明した。この調査での「糖尿病有病者」は、HbA1c(NGSP)値が6.5%以上であるか糖尿病の治療を受けている人が該当する。

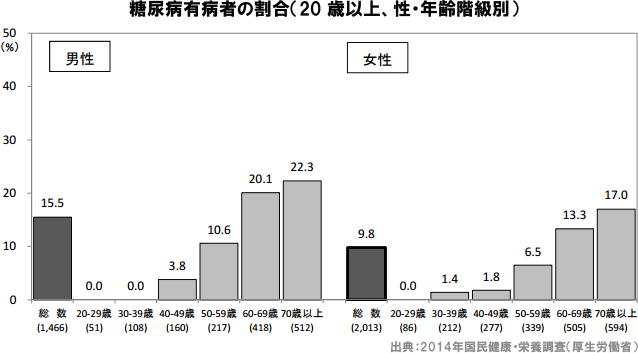

糖尿病は50歳を超えると増えはじめ、70歳以上では男性の4人に1人(22.3%)、女性の6人に1人(17.0%)が糖尿病とみられる。

所得が低い人ほど食事の栄養バランスが欠け不健康

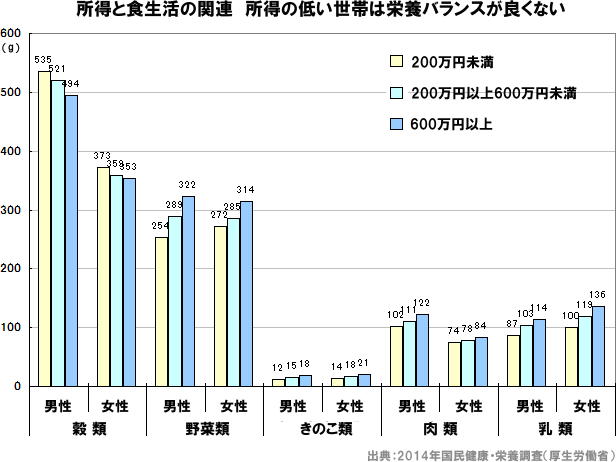

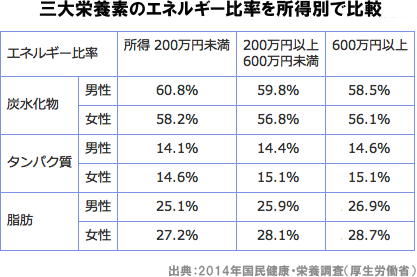

世帯所得が600万円未満の中・低所得者層は、600万円以上の高所得者層より食事が主食(穀類)に偏り、野菜や乳類の摂取量が少ないなど、栄養バランスが欠けている傾向があることが示された。

調査では、世帯所得が200万円未満、200万円以上600万円未満、600万円以上に分けて、生活習慣病について比較した。

17の食品群では、低所得者層は野菜類や肉類、きのこ類、卵類、乳類など半数以上の項目で高所得者層より摂取量が少なく、穀物類だけ多かった。

主食である穀類の1日当たりの摂取量は、世帯所得が600万円以上の男性で494gだったのに対し、200万円〜600万円未満は520g、200万円未満では535gだった。女性もそれぞれ352g、359g、372gと、所得が低いほど量が多くなった。

一方、野菜の摂取量は所得600万円以上の男性は322g、女性313gだったのに対し、200万円未満では男性253g、女性271gに減少。肉も野菜と同様に開きがあった。

低所得者の人ほど健康診断を受けていない

健康診断を受けていない人の割合も低所得者ほど高く、男性では600万円以上は16.1%なのに対し、200万円未満で42.9%に上った。女性では600万円以上は30.7%なのに対し、200万円未満で40.8%に上った。

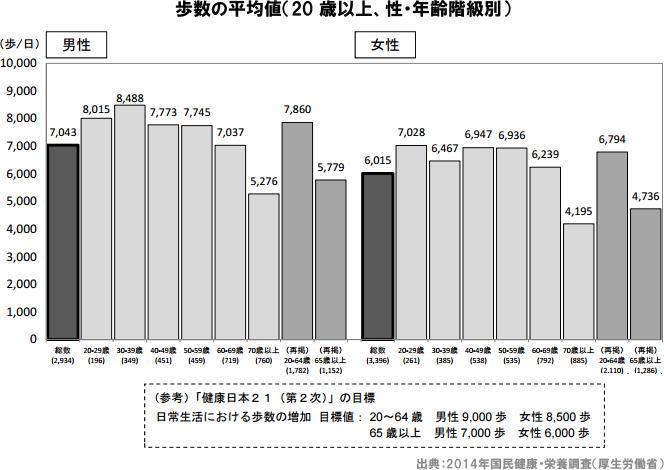

1日の歩数も所得が多いほど増える傾向があり、男性では600万円以上は7,592歩なのに対し、200万円未満では6,263歩だった。女性では600万円以上は6,662歩なのに対し、200万円未満で6,120歩だった。

喫煙者の割合も同様で、男性では600万円以上は29.2% なのに対し、200万円未満で35.4%に上った。女性では600万円以上は5.6%なのに対し、200万円未満で15.3%で、3倍近い差が出た。

厚生労働省では「所得の低い人は時間的にも精神的にもゆとりを得られにくく、食事で多くの食材を使うなど手間をかけることを避けている。健康に対するセルフケアに関しても、意識が回りづらいのではないか」と分析している。

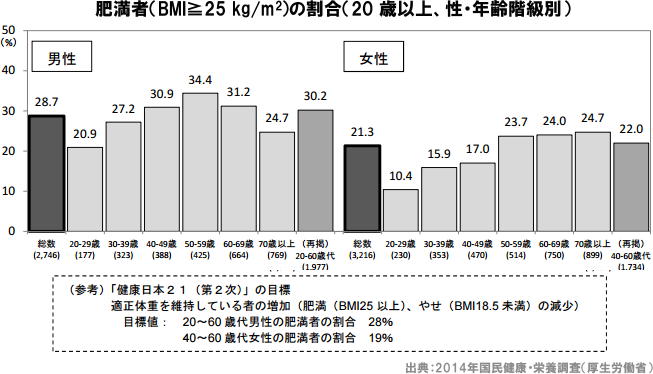

男性のBMIが25以上の「肥満」は28.7%

男性では、BMI(体格指数)が25以上の「肥満」の割合は28.7%だった。肥満の割合は年代別では50歳代が34.4%ともっとも高かった。肥満は調査開始から増加傾向が続いていたが、ここ数年横ばいが続いており、厚労省は「男性の肥満はまだ高水準ではあるが、増加に歯止めがかかった」とみている。

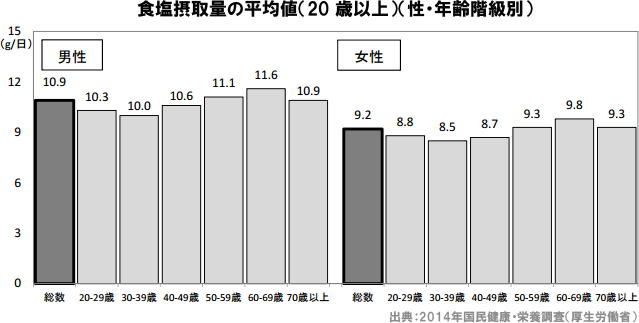

食塩摂取量は年々減少しているが目標に届いていない

食塩摂取量の1日あたりの平均値は10.0gで、性別にみると男性10.9g、女性9.2gだった。この10年間で食塩摂取量は男女ともに減少しているが、「健康日本21(第2次)」の食塩摂取量を目標値である8gには届いていない。

年齢層別にみると、食塩摂取量がもっとも多いのは60歳代で、男性では11.6g、女性では9.8gに上った。

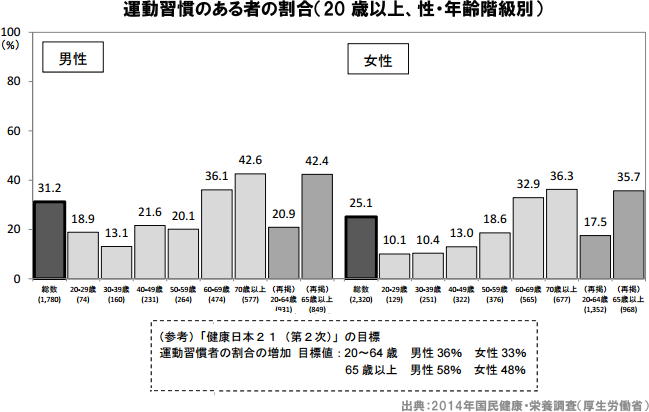

運動習慣:60歳代、70歳代以上の3割以上が運動している

運動習慣のある人の割合は、男性31.2%、女性25.1%であり、その割合は男性では30歳代で13.1%、女性では20歳代で10.1%ともっとも低かった。60歳代、70歳代以上は男女とも30%を超えており、若年世代の健康意識の低さが浮き彫りになった。

1日の歩数の平均値は、男性が7,043歩、女性が6,015歩であり、10年間で減少している。65歳以上では男性が5,779歩、女性が4,736歩となっており、高齢者で歩数の減少傾向が明らかになった。

喫煙率は19.6%に低下 「たばこをやめたい」人は増加

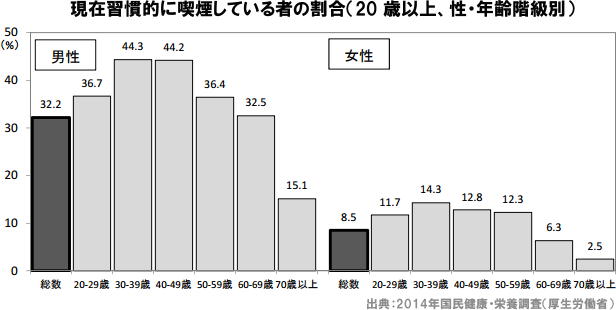

現在習慣的に喫煙している人の割合は19.6%で、男性で32.2%、女性で8.5%だった。この10年間で喫煙率は低下しているが、2010年以降は男性で33%前後、女性は9%前後で推移している。年齢階級別にみると、その割合は男女ともに30歳代でもっとも高い。

現在習慣的に喫煙している人のうち、「たばこをやめたい」と思っている人は、男性で26.5%、女性で38.2%に上った。

健診を受けていない人ほど不健康 肥満や高血圧が増加

過去1年間に健診を受診しなかった未受診者の割合は、男性で27.8%、女性で37.1%で、年齢男性では70歳以上(38.6%)でもっとも高く、女性では30歳代(46.7%)でもっとも高い。

健診の受診状況別に生活習慣等の状況(たばこ、運動、体型、血圧)を比較すると、女性の肥満者の割合は未受診者で高く、また男女ともに現在習慣的に喫煙している人の割合、運動習慣がない人の割合、血圧の平均値は未受診者で有意に高い。

平成26年「国民健康・栄養調査」の結果(厚生労働省 平成27年12月9日)

[ Terahata ]

日本医療・健康情報研究所

フットケア情報ファイルの関連記事

- 京都大学発の新たな人工皮膚が承認 「糖尿病性潰瘍」に効果

- 糖尿病患者の痛風リスクがフェノフィブラートで半減 FIELD試験

- 糖尿病腎症による透析導入はやや減少 「健康日本21」中間評価

- 腎臓専門医への「紹介基準」を公表 日本糖尿病学会・日本腎臓学会

- PCSK9阻害薬の適正使用フローチャート 動脈硬化学会が見解を表明

- 糖尿病の人は「足の冷え」「しびれ」に注意 足の動脈硬化を改善

- 自分の足を知ろう 「足潰瘍」は合併症 足切断の5分の4は防げる

- ウォーキングで下半身を強くすると運動を続けやすい 「老化は足から」

- 水虫に対策するための8つのケア 糖尿病の人は夏こそ「フットケア」

- 次の診療で足を見てもらおう 「PAD」(末梢動脈性疾患)にご注意

医療・健康情報グループ検索

医療・健康情報グループ検索