ニュース

2020年10月20日

納豆など「発酵性大豆食品」が脳卒中や心筋梗塞のリスクを低下 日本人8万人を調査

納豆やみそなどの発酵性大豆食品が、循環器疾患や脳卒中のリスクを低下することが、日本人8万人を対象としたコホート研究で明らかになった。とくに納豆は効果が高いという。

納豆やみそなどには吸収されやすい「イソフラボン」が多く含まれる

納豆やみそなどの日本の伝統的な発酵性大豆食品には、大豆に含まれるフラボノイドである「大豆イソフラボン」が多く含まれる。

このうち配糖体の糖部分がはずれた構造の非配糖体(アグリコン)は、腸管から吸収されやすい。納豆やみそなどの発酵性大豆食品には「イソフラボンアグリコン」が多く含まれている。

「イソフラボンアグリコン」は、閉経後の女性が摂取すると、動脈硬化を予防することが知られている。また、発酵性大豆食品には、血圧低下と関連するとみられている「ポリアミン」や「スペルミジン」が非発酵性大豆食品より多く含まれている。

大豆食品の中でも発酵性の大豆食品に関する疫学研究は少ない。そこで研究グループは、発酵性大豆食品に着目し、循環器疾患やがんとの関連について調査した。

関連情報

日本人8万人を調査「JPHC研究」

「JPHC研究」は日本人を対象に、さまざまな生活習慣と、がん・2型糖尿病・脳卒中・心筋梗塞などとの関係を明らかにする目的で実施されている多目的コホート研究。

国立がん研究センターや国立循環器病研究センターなどの研究グループは、1995年と1998年に、岩手、秋田、長野、沖縄、茨城、新潟、高知、長崎の9保健所区域に在住していた45~74歳の男女7万9,648人を対象に食事調査を行い、発酵性大豆食品の摂取量と循環器疾患およびがんの発症について調査した。

食事調査アンケートの結果を用いて、総大豆食品、発酵性/非発酵性大豆食品、みそ、納豆の1日当たりの摂取量を算出。人数が均等となるよう4グループに分け、もっとも摂取量が少ないグループを基準にして、その後の循環器疾患やがんの発症について調べた。

発酵性大豆食品を多く摂っていると循環器疾患や脳卒中のリスクが低下

その結果、追跡期間中に4,427人(女性:1,791人、男性:2,636人)が循環器疾患を発症し、9,972人(女性:3,789人、男性:6,183人)ががんを発症した。

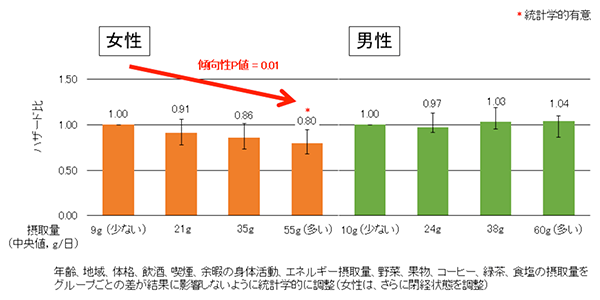

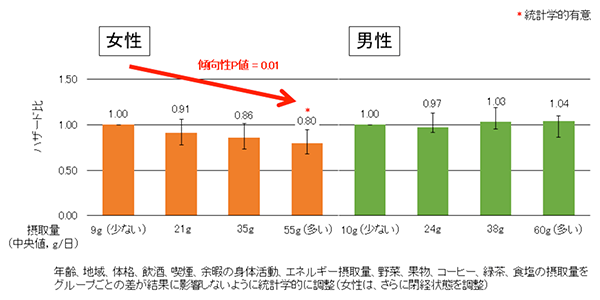

女性では発酵性大豆食品の摂取量が多いグループほど、循環器疾患の発症リスクが低いことが明らかになった。発酵性大豆食品の摂取量がもっとも多い女性(1日55g)では、もっとも少ない女性(9g)に比べ、循環器疾患の発症リスクが20%減少した。

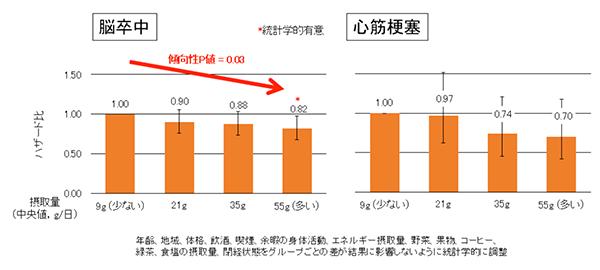

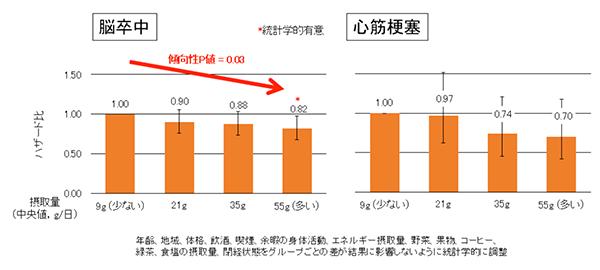

発酵性大豆食品の摂取量がもっとも多い女性では、脳卒中のリスクは18%低下し、心筋梗塞のリスクも30%低下した。女性では、納豆や発酵性大豆食品由来のイソフラボンの摂取量でも同様の結果がみられた。

一方、男性ではこうした関連はみられなかった。また全がんでは、男女とも大豆食品の摂取量との関連はみられなかった。

発酵性大豆食品の摂取量と循環器疾患の発症リスク

【女性】発酵性大豆食品の摂取量と脳卒中・心筋梗塞の発症リスク

【女性】発酵性大豆食品の摂取量と脳卒中・心筋梗塞の発症リスク

【女性】発酵性大豆食品の摂取量と脳卒中・心筋梗塞の発症リスク

【女性】発酵性大豆食品の摂取量と脳卒中・心筋梗塞の発症リスク

出典:国立がん研究センター 社会と健康研究センター 予防研究グループ、2020年

発酵性大豆食品の「イソフラボンアグリコン」が動脈硬化を抑制

今回の研究では、発酵性大豆食品の摂取量が多いほど、女性では循環器疾患のリスクが低下し、なかでも納豆の摂取量が多いほど、循環器疾患のリスクが低下することが示された。一方、男性ではこうした関連はみられなかった。

研究グループはこれまでにも、発酵性大豆食品の摂取量が多いと、循環器疾患のリスク要因のひとつである高血圧の発症リスクが低下することを確かめている。

発酵性大豆食品に多く含まれる「イソフラボンアグリコン」が動脈硬化の予防に役立つため、発酵性大豆食品を摂取すると循環器疾患の発症リスクが低下すると考えられる。

なお、心筋梗塞については症例数が少なかったため、関連がみられなかった可能性がある。

男性で関連がみられなかった理由としては、男性は女性と比べて、喫煙者や飲酒者の割合が高く、喫煙や飲酒による健康への悪い影響が、発酵大豆食品摂取による効果的な作用を打ち消した可能性があるという。

一部のがんのリスクを低下させる可能性も

また、今回の研究では、発酵性大豆食品と全がんとは関連がみられなかったが、先行研究ではイソフラボンと乳がんや前立腺がんのリスク低下との関連が報告されている。今後は、発酵性大豆食品と部位別のがんとの関連を明らかにする必要があるとしている。

さらに、納豆やみそなどは日本の伝統的な発酵性大豆食品であり、これらの食品を摂取するときに、野菜などの循環器疾患の発症リスクを低下させるとされている食品もともに摂取している可能性がある。今回の研究でもそうした食品が影響している可能性を否定できないという。

「発酵性大豆食品と疾患に関する研究は限られており、今後も発酵性大豆食品を多く摂取している日本人やアジアのほかの国々からのさらなる研究結果の蓄積が必要です」と、研究グループは述べている。

多目的コホート研究(JPHC Study) 国立がん研究センター 社会と健康研究センター 予防研究グループFermented soy products intake and risk of cardiovascular disease and total cancer incidence: The Japan Public Health Center-based Prospective study(European Journal Of Clinical Nutrition 2020年9月4日)

[ Terahata ]

日本医療・健康情報研究所

食事療法の関連記事

医療・健康情報グループ検索

医療・健康情報グループ検索