糖尿病セミナー

27. 糖尿病と高血圧

糖尿病で高血圧が問題になる理由

理由1 糖尿病には高血圧の人が多い糖尿病の人の40〜60パーセントが高血圧をもっていますが、これは糖尿病でない人の約2倍の頻度です。また、年齢が若いうちから血圧が上がり始めることが多く、罹病期間が長い人が多いため、合併症が現れる頻度が高くなっています。

糖尿病の人が高血圧になりやすいのには、次のような背景があります。

(2) 肥満の人が多い

肥満していると、交感神経(自律神経のひとつで心臓や血管に働きかけます)が緊張し、血圧を上げるホルモン(アドレナリン、ノルアドレナリンなど)が多く分泌されるので、高血圧になります。糖尿病(2型糖尿病)の人は太っていることが多く、高血圧になりやすいのです。

(3) インスリン抵抗性がある

インスリン抵抗性とは、インスリンの作用を受ける細胞の感受性が低下している状態です。インスリン抵抗性は、それ自体が糖尿病の原因になりますが、同時に、インスリンが効きにくくなったのを補うためにインスリンが多量に分泌され、「高インスリン血症」を招きます。高インスリン血症では、交感神経の緊張、腎臓でナトリウム(塩分)が排泄されにくい、血管壁を構成している細胞の成長が促進される、といった現象が起きて、血管が広がりにくくなり、血液量も増え、血圧が高くなります。

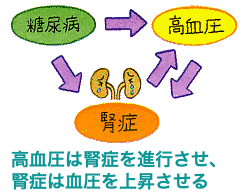

(4) 糖尿病性腎症から高血圧に

糖尿病の合併症の腎症があると、腎臓から血圧を上げるホルモン(レニン)が分泌されたり、血液のろ過機能が低下し血液量が増えて、血圧が上昇します。

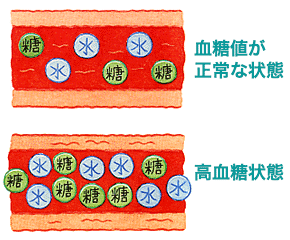

理由2 動脈硬化がより起こりやすくなる

動脈硬化とは、動脈が硬く弾力性がなくなり、血管内径が狭くなることです。狭心症や心筋梗塞、脳梗塞などを引き起こす怖い病気です。

動脈硬化とは、動脈が硬く弾力性がなくなり、血管内径が狭くなることです。狭心症や心筋梗塞、脳梗塞などを引き起こす怖い病気です。

動脈硬化の原因は、高血圧や糖尿病、脂質異常症(高脂血症)、肥満などがあります。この四つは互いに悪影響を与えながら、動脈硬化を加速度的に進行させ「メタボリックシンドローム」と呼ばれる、大変恐ろしい悪循環を引き起こします。

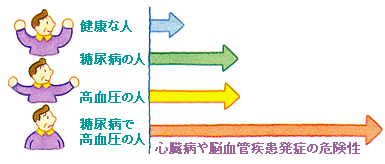

具体的に、糖尿病と高血圧が心臓病や脳血管疾患に及ぼす危険性を数字でみると、健康な人の危険度を1とした場合、糖尿病で2〜3倍、高血圧で2〜3倍、糖尿病と高血圧があると6〜7倍にもなります。

理由3 糖尿病の合併症の進行を加速する

高血圧は、糖尿病性腎症の発症・進行も早めます。腎臓は血液をろ過して尿を作る臓器で、絶えず大量の血液が流れています。ですから、血圧が高いと腎臓へ多くの負担がかかってしまうのです。一度腎症が発症すると、その進行につれて血圧が上昇しますので、腎症をさらに悪化させてしまいます。

高血圧は、糖尿病性腎症の発症・進行も早めます。腎臓は血液をろ過して尿を作る臓器で、絶えず大量の血液が流れています。ですから、血圧が高いと腎臓へ多くの負担がかかってしまうのです。一度腎症が発症すると、その進行につれて血圧が上昇しますので、腎症をさらに悪化させてしまいます。

また、高血圧は網膜内の血管にも悪影響を及ぼし、網膜症の進行を加速します。

血圧を下げるには

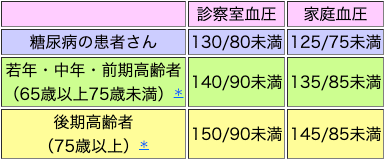

*コントロールの目安は年齢により異なります。高齢(65歳

以上)の糖尿病の患者さんでは、まず年齢別の目標を目

指し、薬の副作用などが問題にならなければ、より厳格

な値(一番上の青い行の値)を目指します。

どのくらい下げるか

高血圧と診断されるのは、一般には収縮期血圧・拡張期血圧がそれぞれ140/90mmHg以上のときです。糖尿病の人では合併症の予防のため、正常範囲上限付近の血圧でも治療の対象となり、診察室血圧130/80mmHg未満に管理することが望まれます。なお、血圧を自宅で測ると通常、診察室よりもやや低い値になります。そのため家庭血圧の目標値は125/75mmHg未満とします。どのように下げるか

高血圧は、糖尿病と同じように「生活習慣病」といわれることからわかるように、治療には日常の生活習慣の改善が重要です。

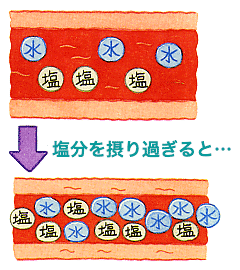

高血圧は、糖尿病と同じように「生活習慣病」といわれることからわかるように、治療には日常の生活習慣の改善が重要です。減塩 塩分を摂り過ぎると、循環血液量が増加します。また、血管を収縮する物質(アンジオテンシンIIなど)に対する反応性が高まって、血圧が上昇します。

日本人の食塩摂取量は1日平均約11gで、アメリカ人の平均約6gと比べても、明らかに摂り過ぎる傾向があります。例えばラーメン1食でスープを含めると約5gの塩分がありますし、ほかにも、みそ汁1杯で約1.8g、うめぼし1個で約2gと、塩分の多いメニューが身近にたくさんあります。

食材選びや調理方法を工夫したり、うす味の料理に慣れることで、食塩を1日10g未満、できれば6g未満に抑えましょう。

肥満解消 肥満は高血圧の大きな原因のひとつです。肥満の人が適正レベルまで減量すると、それだけで血圧が正常域まで下がることも珍しくありません。目安として、体重1kgの減量で約1mmHgの降圧効果が期待できます。

減塩を始める第一歩

一、調味料は少なめに(味付けには、香辛料や柑橘類の酸味などを利用)

一、漬物、梅干しは極力少なく

一、麺類のスープは飲まない

一、汁ものは1日1杯

一、薄味に慣れ、食材本来の持ち味を楽しむ

一、過食をしないに

(食べる量が多ければ、それだけ食塩を多く摂ることになる)

一、インスタント食品はなるべく控える

糖尿病も高血圧も

コントロールする病気です

その他 日常生活の中で感じるストレスも血圧を上げる要因となりますので、なにかしらストレスを発散する方法を見付けてください。

お酒は適量なら一時的に血圧を下げますが、飲み過ぎは逆効果です。アルコール換算で1日30mL(日本酒なら1合、ビールなら中瓶1本、ワインなら200mL)以内ならよいとされます。ただし、糖尿病があるので、飲んでよいかどうかは医師に相談してください。

コンテンツのトップへ戻る ▶

糖尿病3分間ラーニング 関連動画

糖尿病3分間ラーニングは、糖尿病患者さんがマスターしておきたい糖尿病の知識を、 テーマ別に約3分にまとめた新しいタイプの糖尿病学習用動画です。

- 01. 糖尿病とは「基礎編」

- 02. 食事療法のコツ(1) 基礎

- 03. 運動療法のコツ(1) 基礎

- 04. 高齢者の糖尿病

- 05. インスリン療法(2型糖尿病)

- 06. 血糖自己測定とは

- 06_1. 生活の中にどう生かす血糖自己測定 『生活エンジョイ物語』より

- 07. 肥満と糖尿病

- 08. 小児の糖尿病(1) 基礎

- 09. 薬物療法(経口薬)

- 10. 糖尿病生活Q&A

- 11. 糖尿病用語辞典(より簡潔に)

- 12. 病気になった時の対策 シックデイ・ルール

- 13. 結婚から、妊娠・出産

- 14. 糖尿病による腎臓の病気

- 15. 糖尿病による失明・網膜症

- 15_1. 眼科医からみた失明しないためのアドバイス 『生活エンジョイ物語』より

- 16. 糖尿病と脳梗塞・心筋梗塞

- 17. 足の手入れ

- 18. 糖尿病による神経障害

- 18_1. 糖尿病からの危険信号神経障害 『生活エンジョイ物語』より

- 19. 糖尿病の検査

- 20. 低血糖

- 21. 食事療法のコツ(2) 外食

- 22. 糖尿病の人の性

- 23. 口の中の健康

- 24. 動脈硬化と糖尿病 メタボリック シンドローム(代謝症候群)

- 25. 糖尿病と感染症

- 26. 食事療法のコツ(3) 腎症のある人の食事

- 27. 糖尿病と高血圧

- 28. 小児の糖尿病(2) 日常生活Q&A

- 29. 運動療法のコツ(2) 合併症のある人の運動

- 30. 骨を丈夫に保つには

- 31. 痛風・高尿酸血症と糖尿病

- 32. 糖尿病予備群

- 33. 小児2型糖尿病

- 34. 糖尿病とストレス うつとの関連、QOLの障害

医療・健康情報グループ検索

医療・健康情報グループ検索