私の糖尿病50年-糖尿病医療の歩み

17.糖尿病小児の苦難の道

1. 小児糖尿病の全国調査

1950年代は発病年齢15歳未満の小児糖尿病を診療することは極めて稀であった。1961年の第12回日本体質学会では東北大学第三内科の山形敞一教授が疾病と体質というシンポジウムで、「糖尿病と体質」を引受けられた。当時は各研究グループのリーダーが研究成果をまとめて教授がそれを発表するのが慣例であったので、糖尿病グループのリーダーとなった筆者がそれをまとめることになった。体質には形質も気質も含まれるので性格テストなども含めグループの全員が力を合わせて多方面の調査研究を行った。糖尿病の分類は古くから行われていたが、当時は軽症のものも重症のものも、また若年者の糖尿病も成人の糖尿病も原因は同じと漠然と考えられていた。そしてもっとも定形的な糖尿病は小児糖尿病であるといわれていた。その病状が劇的に展開し、医化学的変化がはっきりしているためと思われる。そこで小児糖尿病の体質を知ることも重要と考えた。

しかし教室の症例数は少ないので全国内科、小児科教室にお願いして過去5年間にわたり、30歳までに発病した経験例を報せていただいた。発病年齢、発病時身長、体重、家族歴の有無などの簡単な調査内容であった。

その結果は表1のように教室の60例を含めて570例で、5年間に全国の大学病院で経験された15歳までの発症例はわずか74例(男児29例、女児45例)であった。

|

表1 若年発症糖尿病症例数の分布 (1961年以前5年間に全国の大学病院内科・小児科で経験された数,アンケート調査)

あり:血縁者に糖尿病のある例 | |||||||||||||||||||||||||||

どうして小児糖尿病が少なかったのか。その理由としては、糖尿病がまだコモンな病気ではなかったので、尿糖を日常的に検査していなかったこと、小児に糖尿病があるなどとは医科大学でも教えなかったこと、当時小児の病気は疫痢(えきり)が多く、急に脱水になるのは糖尿病と似ているので昏睡(ケトアシドーシス)も含めて疫痢と診断されていたのではなかろうかと思われる。

近年は男児、女児の割合が近接しているのに対しこの調査では男児に較べて女児に多いのが注目される。現在は小児糖尿病の一部は自己免疫で起こるとされており、これは自己免疫が女児に起こりやすいことを示す成績とも思われる。この中で血縁者に糖尿病歴のあるものは、男児では6例(20%)女児14例(31%)全体では27%となっている。

体格をみると図1にみるように標準に較べて低身長なのが注目され、とくに女児ではその傾向がより顕著である。この時代に糖尿病になった小児はインスリンも食事療法も不完全で、医師も発育のことよりも尿糖を陰性にすることに懸命であった。とくにインスリン発見以前の食事療法は食べさせないことだったので、親も子も現在では想像もつかないような飢餓食療法に苦しんだことであったろうと思われる。

小児糖尿病の食事療法にはその風潮が残っていて、発育に必要なだけ栄養をとらせるという考えはわが国では普及していなかった。図1の低身長はそれを示していると思われる。

|

図1 30歳以前発病糖尿病例の身長の分布   (全国の大学病院内科・小児科 1961年以前5年間の経験例,△印は文献収集例) |

2. インスリン注射も許可しなかった

小児糖尿病はインスリン注射さえ十分に行えば元気に成長してゆける。現在のこの常識は40年前は通用しなかった。何よりも障壁となったのは、インスリンの自宅注射(自己注射)を医師会が認めなかったことである。日本医事新報の自己注射の質問に対し厚生省担当官は「自己注射は不可で、代わりに経口血糖降下薬を使用すればよい」と回答している。これではどうにもならないわけである。プロタミン亜鉛インスリンなどの遅効性インスリンの作用持続時間は能書には36時間とも記してあるので、2日に一度注射すればよいと思ったり、中には毎週1回づつ注射すればよいと考えていた医師もいた。血糖測定は大学や大病院しかできなかったので、大部分の医師は尿糖をみながら治療していた。

しかし医療機関より遠隔地に住む糖尿病小児の治療はどうであったか。当時の状況は次のようであっ た。

- インスリンの自己注射は違法行為(健康保険不適用)。

- 血糖の簡易測定法はなく、尿糖はテス・テープでみるか、試験管に尿をとりニーランデル試薬やベネデクト試薬(本シリーズ No.2 参照)を加えてアルコールランプで加熱して反応をみた。

当時、インスリンは薬局で入手でき、注射器なども買いそろえて、注射器、注射針をガーゼで包んで小さな鍋で10分間くらい煮沸消毒し、ピンセットで摘んで鍋からとり出してさましてから使うという段取りであった。したがって当時の本にはインスリンの入った瓶からインスリンを注射器にとるときの注意が図2と図3のように細かに記されていた。

|

図2 インスリン注射の技術

|

|

図3 インスリンの混合 レギュラー6単位と NPH 20単位の混合の仕方

|

このようなことを覚えて親が小児に注射したわけであるが、血糖の測定なしで治療を続け、月に一度くらいの頻度で大学病院を訪れて血糖を測っていた。遠隔地に住む人の場合には朝4時、5時に家を出て列車を乗り継いで9時頃に病院に着く人もいれば、前日から泊まっている人もいた。そのような苦労をみていると、どうにかしてよくしてあげなければという気持ちになった。

糖尿病グループは糖尿病外来のある日は朝早くから試験管に除蛋白液を入れて用意をし、来院した順に耳朶からハーゲドロン・ピペットで0.1ml採血し、9時すぎから測定を行った。採血してから沸騰して除蛋白し、濾液に試薬を入れてさらに20分間煮沸反応させ、それからヨードメトリーで定量した。最短で40分間しなければ測定値は得られない方法であった。現在のような簡易測定器で10秒、15秒で値が表示されることなどは考えることもできなかった。

このような状況だったのでいろんなことに恵まれた人でなければ治療を続けることは困難であった。悲しい報せを何度も聞いたがどうすることもできなかった。

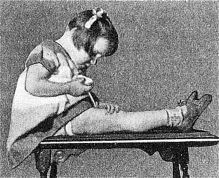

欧米の本をみると、インスリンの自己注射は当たり前のことで、インスリン注射を続けながら成長してゆく楽しそうな写真が沢山載っていて、日本でもこのようにならないかなあ、と思うばかりであった。

|

図4  ジョスリンの糖尿病手引きにある2歳11カ月の小児がインスリン注射をしている写真 第7版,122頁,1941年. |

3. 治療を続けても、次は差別があった

周囲の人達の暖かい気配りで治療を続けて学校を出ても、就職、時には進学の差別があった。学校では時にはイジメに逢い、それを切り抜けて希望をふくらませて社会に出ようとしても、企業では糖尿病があると聞いただけで採用しなかったのである。糖尿病が治ったら採用するという会社もあった。人よりも苦労をしてきてたのにと、自棄(やけ)になってしまう青年もいた。まさに via dolorosa(苦しみの道)を歩まなければならない。これが1970年頃までの実情であった。

筆者は1992年より日本糖尿病協会の理事長になり、みんなの幸せのために駈け廻らなければならないことになった。北里大学小児科の松浦信夫教授と筆者は労働省障害者雇用対策課に出向いて企業に糖尿病青年の就職差別をしないように指導をしてほしいと陳情に行った。糖尿病の若者が明るい生活ができるようにしたいものである。

1963年夏、東京の丸山博博士がわが国ではじめて千葉県勝山海岸で糖尿病小児8名のサマーキャンプを開いた。その数年後からサマーキャンプが方々で行われるようになった。1973年3月に熊本大学三村悟郎教授を中心に小児糖尿病を守る会が結成、翌年5月には東京で日本小児糖尿病を守る会が発会式をあげた。1979年には第1回小児糖尿病カンファレンスが岡山で開かれた。

4. 学会設立23年後にようやく自己注射公認

最大の問題はインスリン自己注射の公認であった。日本糖尿病学会の理事会は学会から厚生省に要望する形式ではなく理事長の方針で理事が個人々々で要望する方針を決定した。しかし、厚生省は学会よりの要請を必要としていたので日本内分泌学会がそれを行い1981年にようやく公認された。病気の研究は病気を治し患者の苦痛を除くことが目的であり目標である。日本糖尿病学会ではインスリン自己注射の問題を20年以上も政治と役所の問題として放ってきたことは、この目的を見失って懸命の努力をしなかったことであり、どれくらい多くの小児がインスリン注射ができずに亡くなったかと思うとまことに申し訳なかったと思っている。 (2004年05月03日更新)

※ヘモグロビンA1c(HbA1c)等の表記は記事の公開時期の値を表示しています。

Copyright ©1996-2026 soshinsha. 掲載記事・図表の無断転用を禁じます。

治療や療養についてかかりつけの医師や医療スタッフにご相談ください。

医療・健康情報グループ検索

医療・健康情報グループ検索