私の糖尿病50年-糖尿病医療の歩み

15.食品交換表はこうしてできた

1. 食事療法の理解が一番重要なのだが、すぐ忘れる

ペンシルベニア大学の研究室で実験をする傍ら、内科のセミナーを聞き糖尿病クリニックを見学した。日本では糖尿病の人は月に一度の来院で、はじめて糖尿病とわかった場合は入院して治療し、状態が落着いてから退院させていたが、米国では3カ月毎の受診でインスリン療法も外来で指導していた。当時の日本では1〜3カ月は入院していた。食事療法は入院中に出る食事をよく覚えて、退院してからも自宅でそれを続けるように話した。熱心な患者さんたちは毎食の献立をノートに書いていた。しかし、中には売店から食べ物を買って食べる患者さんがいて、主治医は金をもっていなければ食べないだろうと財布を預かったら、つけにして食べていたという笑い話のようなこともあった。よくなって退院しても、1、2カ月後に血糖検査に来院した時の結果は、よい状態が続いているのは少数で、大部分はまた高血糖状態となっていた。退院祝いで、医者の言ったことは病院の門を出たとたんに忘れてしまう人もいた。このような状況で糖尿病の治療には「食事療法をよく理解させ、それを実行する意志を強くすることがもっとも重要」と思っていた。

|

図1 ADA の医師向けガイドブック  1956年,16.3×12.6cm,95頁 |

日本に帰ってみたら大学病院の研究室は以前のままで、14Cグルコースも入手できないし、実験設備もなかったので以前のような臨床研究をはじめた。そして、食品交換表の日本版を作る作業をはじめた。これは食品分

2. アメリカの食品交換表

アメリカの食品交換の構成は表1のように食品を

- 表1は牛乳240gを one serving(以下単位と訳す)

- つぎは野菜で

- 表2aはカロリーのない葉菜類、

- 表2bはカロリーのあるもので人参、たまねぎ、えんどうまめ、かぼちゃ、かぶなどで100gで炭水化物(C)7g、蛋白質(P)2gが含まれているもの。

- 表3は果物で1単位はC10gが含まれているもの

- 表4はパンやシリアル、スパゲティ、めし、いも、などでC15g、P2gを含むもの

- 表5は肉で魚、卵、チーズ、ピーナッツバターなどで30g(73kcal)が1単位、

- そして

- 表6は脂肪(F)でバター、マーガリン、ベーコン、ナッツなど脂肪が5g含まれているものが1単位

| 表 食品群 | 分量 | 重量 (g) |

炭水化物 C(g) |

蛋白質 P(g) |

脂肪 F(g) |

エネルギー (kcal) |

| 1 牛乳 | 1カップ ※ | 240 | 12 | 8 | 10 | 170 |

| 2a 野菜 葉菜 (レタス、大根、トマトなど) |

欲しいだけ | − | − | − | − | − |

| 2b 野菜 (人参、エンドウ豆など) |

1/2カップ ※ | 100 | 7 | 2 | − | 36 |

| 3 果物 | 多様 | 多様 | 10 | − | − | 40 |

| 4 パン (めし、スパゲティ、いもなど) |

多様 | 25 | 15 | 2 | − | 68 |

| 5 肉 (卵、魚、チーズなど) |

1オンス | 30 | − | 7 | 5 | 73 |

| 6 油脂 (バター、ベーコン、ナッツ) |

1tsp ティスプーン | 5 | − | − | 5 | 45 |

※家庭のコップは8オンス(1オンス約30ml)

ADA,米国食餌協会(Am. Dietetic Ass.),連邦政府公安局・公衆衛生・糖尿病部門の3団体が1947年より3年がかりで協議して完成したもの.

3. 私の作った食品交換表

アメリカは世界中の多様な人たちの集まりでそれぞれ固有の食事を摂っており、また複雑な献立のものを食べている人もいるが、当時、私は米国の食事は比較的単純で日本の食事は複雑と思っていた。また、日本では主食と副食という考えであったので、これをとり入れることを考えた。(近年は食べるものが豊富になったので主食、主菜、副菜という構成で考えられるようになっている。)そこで私は

このように9つに分け表2のような表を作成し、交換

(1) (2) (3) (4)

つぎに魚、獣肉、牛乳以外の蛋白質の多い食品を(5)

A群 とうふ 120g(C4g、P7g、F4g、80kcal)

B群 つくだに 30g(C7g、P7g、F1g、65kcal)

C群 あぶらあげ 40g(C2g、P7g、F11g、135kcal)とした。(6)

A群 普通量では計算にいれなくともよいもの

B群 糖質を含むもの100g(C7g、P2g、F0、32kcal)(7) (8) (9)

- 1)主食 糖質40g,蛋白質3g,脂質微量,172カロリー

- 米飯120g(普通の茶碗に軽く一杯),パン70g(1斤のパンを8つに割つたときはその11/2枚),うどん160g,そうめん55g,ゆでそば170g,中華そば70g,オートミル60g,もち74g,(1cm3=1.3g; 従つて縦4cm,横7cm,厚さ1cmのもの2切れ)

- 2)魚類 糖質微量、蛋白質15g,脂質2g,78カロリー

- かつお,こい,さけ,さば,たら,まぐろ(赤身),ます,にじます,ぶりなどの切身1つ(70g),あじ(140g),あなご(はも)(80g),あゆ(130g),いなだ(90g),いわし(1O0g),かれい,(110g)、きす(160g),さんま(45g),しらうお(120g),まだい(190g),どじよう(80g),とびうお(190g),にしん(120g),ひらめ(173g),ふな(210g),ぼら(100g),わかさぎ(87g)

- 3)肉類・卵 糖質微量,蛋白質7g,脂質5g,73カロリー

- 牛,豚,島肉,ハム30g,鶏卵50g(大型1個)

- 4)牛乳 1合180cc,糖質8g,蛋白質5g,脂質6g,106カロリー

- 5)加工食品

-

A群: 糖質4g,蛋白質7g,脂質4g,80カロリー

なつとう40g,とうふ120g,ちくわ85g,さつまあげ55g,かまぼこ85g

B群: 糖質7g,蛋白質7g,脂質1g,65カロリー

つくだに30g

C群: 糖質2g,蛋白質7g,脂質11g,135カロリー

あぶらあげ40g,豚ソーセージ50g,落花生22g - 6)野菜

-

A群: 普通量の場合には計算に入れなくともよいもの

ほうれん草,こまつな,京な,からしな,白菜,キヤベツ,ねぎ,たけのこ,大根,かぶ,赤かぶ,みようが,玉ねぎ,セロリー,うど,ふき,きうり,なす,とまと(1個),ピーマン,ずいき,せり,アスパラガス,海草

B群: l00gで糖質7g,蛋白質2g,脂質なし,32カロリー

しその葉,にら,ブロツコリー,カリフラワー,菊の花,にんじん,らつきよう,さやえんどう,わらび,ぜんまい,よめな,パセリ,ごぼう*,くわい*,れんこん*,かぼちや*,そら豆*,浜ぼうふう*,(*印は糖質含量の多いもの,従つて70g程度とする) - 7)みそ・薯 糖質10g,蛋白質2g,脂質なし,44カロリー

-

みそ35g(大さじ一杯)

じやがいも(中位のもの1個80g),さといも(中1個50g),さつまいも(40g),とろろいも(茶碗2杯分) - 8)果物 糖質10g,蛋白質微量,脂肪なし,40カロリー

- みかん(120g),夏みかん(230g),ネーブル(140g),ざぼん(200g),グレープフルーツ(300g),なし(100g),びわ(160g),すもも(110g),もも(130g),さくらんぼ(120g),りんご(110g),バナナ(70g),ぶどう(90g),いちご(140g),かき(80g),すいか(500g),メロン(200g),いちぢく(75g)

- 9)脂肪 脂質5g,45カロリー

- バター5g,植物油5g,マヨネーズ5g

4. 全国共通(学会)の食品交換表

それから1、2年のうちに東京都済生会中央病院(あかばね会1962年)、虎の門病院内分泌科(1962年)をはじめ全国の各地のクリニックで独自の交換表を作ることがはじまった。それで仙台で食事療法を覚えても、転勤すれば別の交換|

図2 東京都済生会中央病院(1962年)(左) 虎の門病院(1963年)(右)の食品交換表   いずれもB6変判 |

学会評議員会で食品交換表を作成することが提案され、食品交換

食品の分類は(1)糖質を主として供給する食品、(2)蛋白質、(3)脂肪、(4)ビタミン・ミネラルを供給・含む食品の4つに分けること(第2回委員会)、6つの表に分けること(第4回)、1単位を80kcalとすること(第5回)、調味料、アルコール飲料、菓子、外食食品は巻末に付録として収載すること(第5、6、8回)などがきまり、最後は1965年3月30日10人位で横浜の港のみえる丘の共済組合の宿泊施設に一晩缶詰にされて完成した。その後図3のような見本誌が作られて評議員に配布されて意見が集約された。

|

図3 食品交換表の見本誌(左)と第1版(B6判)(右)

|

|

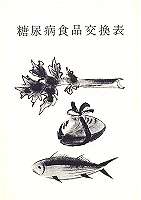

図4 各表の食品

|

|

図5 食品交換表の改訂版

いずれもB6判

| ||||||

|

図6 糖尿病の食事療法解説書

|

(2004年03月03日更新)

※ヘモグロビンA1c(HbA1c)等の表記は記事の公開時期の値を表示しています。

Copyright ©1996-2026 soshinsha. 掲載記事・図表の無断転用を禁じます。

治療や療養についてかかりつけの医師や医療スタッフにご相談ください。

医療・健康情報グループ検索

医療・健康情報グループ検索