糖尿病と女性のライフサポートネットワーク

代表 田中 佳代

(久留米大学医学部看護学科 母性看護学・助産学 教授)

糖尿病とともにある女性にとって、月経は糖尿病の状況と関連することがあり、月経に応じた血糖コントロールが必要となる場合もあることをお伝えしてきました。そのためにも、月経のことをもっと知ることが大切になりますね。今回は、知っておいてほしい月経の正常・異常についてお話します。

ではまず、月経の定義について説明します。

ではまず、月経の定義について説明します。

月経とは「約1か月の間隔で自発的に起こり、限られた日数で自然に止まる子宮の内膜

からの周期的出血」のことを言います1)。毎月のように自分のからだに起こっていることですが、改めて定義を知ると「なるほど・・」と思いますよね。

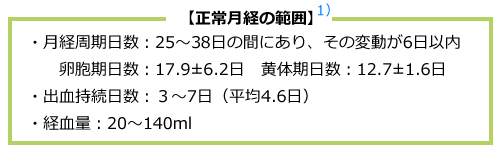

月経の異常を理解するためには、まず正常な月経を理解することが大切です。正常な月経は、①月経周期の日数、②出血持続日数(月経のあった期間の日数)、③経血量(月経の血液の量)の3つが正常範囲かどうかで判断します。以下の正常範囲に当てはまらない場合は、月経が異常ということになります。

頻発月経(月経周期が24日以内):

排卵がおきていない無排卵周期症や、黄体機能不全の可能性があります。

希発月経(月経周期が39日以上):

多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)の可能性や、過度のダイエットや摂食障害によるもの、精神的ストレスによるものがあります2)。

過短月経(出血日数が2日以内):子宮発育不全などが疑われます2)。

過少月経:経血量がナプキンに付く程度しかない等の場合は、経血量が少ない過少月経と考えられ、月経期間も短い過短月経を伴うことも多いです。子宮発育不全や無排卵周期症などの場合があります3)。

糖尿病であることと出血持続日数や経血量に、特に関連はありませんが、女性としてのご自分のからだにも目を向けて、何か気になることがあれば気軽に相談できるかかりつけの産婦人科をもっておくことをお奨めします。

まず、卵胞期、黄体期については「①月経周期に合わせて血糖って変動するの?」のページをご覧になって下さい。

まず、卵胞期、黄体期については「①月経周期に合わせて血糖って変動するの?」のページをご覧になって下さい。*卵胞期日数について

卵胞期(月経開始から排卵までの期間)の平均は、17.9日ですが、これはあくまでも平均で、大半の女性の卵胞期は11.7(17.9−6.2)日から24.1(17.9+6.2)日の間です。その幅は12日近くと、卵胞期の日数には個人差があることがわかります。

黄体期(排卵から次の月経が始まるまでの期間)の平均は、12.7日です。そして大半の女性の黄体期は、11.1(12.7−1.6)日から14.3(12.7+1.6)日の間となります。その幅は3日程度と卵胞期に比べて正常とされる幅が狭い、つまり黄体期はある程度一定であることが分かりますね。

黄体期がこれより短いと黄体機能不全という病気で、不妊症に繋がっていく恐れもあります。

妊娠している場合は、反対に黄体期が長く17日以上続き、月経も来ないということになります。

もともと月経周期には25〜38日とかなり幅があります。黄体機能不全がなければ、卵胞期が長い方は月経周期が長めとなり、短い方は短い周期で月経がやってくるということになります。黄体期の期間や排卵の有無は婦人用体温計で基礎体温を測定することで、ある程度把握することが出来ます。

黄体期には血糖が上がりやすくなったりする糖尿病女性にとって、ご自分の性周期が今、どの時期にあるのかを把握することは、血糖をコントロールしていくのにとても有用だと思います。月経周期のメモと併せて一度、基礎体温を測定してみることをお奨めします。基礎体温の詳しい測り方は、また今後、ご紹介していきます。

初めての月経を初経と言い、10〜14歳の間にはじまることが多いですが、10歳未満で始まった場合は早発月経、15歳以上で18歳になる前に月経がはじまった場合は遅発月経、18歳を越えても初経が始まらない場合は原発性無月経といいます。

初めての月経を初経と言い、10〜14歳の間にはじまることが多いですが、10歳未満で始まった場合は早発月経、15歳以上で18歳になる前に月経がはじまった場合は遅発月経、18歳を越えても初経が始まらない場合は原発性無月経といいます。

糖尿病であることが初経が遅れる理由にはなりませんが4)、「③えっ?月経不順と糖尿病って関係があるの?」のページでもお話ししたように、血糖コントロールが良好に保てていない場合、月経にも影響を及ぼすことがあります。血糖コントロールの状況に関わらず、糖尿病の発症の時期が初経の時期と重なっていて、1年以上経過しても初経が来ない場合、婦人科を一度受診しておくと安心です4)。これまであった月経が3か月以上こなくなる続発性無月経の場合も、無月経が長期にわたる場合、子宮の内膜の変化にも影響を及ぼして不妊症になることもありますので、産婦人科で一度ちゃんとみてもらうようにしましょう。

- 1) 日本産科婦人科学会編,月経に関する定義,産科婦人科用語集・用語解説集改定第2版,:金原出版,p156,2008.

- 2) 大場隆:月経異常,病気が見える 婦人科・乳腺外科vol9,メディックメディア,東京,p26-33,2014.

- 3) 植原貴史,品川明子,鈴木秀文,山本宝:過多月経・過少月経,産科と婦人科Vol 70 No11,1498-1501,2003.

- 4) 内潟安子:1型糖尿病女性における教育の特徴とその実際.プラクティスVol17 No5,520−524,2000.

- 5) H野崎雅裕:思春期の月経異常,治療,Vol95 No11,1828−1833,2013.

- (1)月経周期に合わせて血糖って変動するの?

- (2)月経と血糖のふか〜い関係って?

- (3)えっ?月経不順と糖尿病って関係あるの?

- (4)知っておいてほしい月経の正常・異常

- (5)知ってた? 月経周期に合わせた血糖コントロールのコツ

- (6)女性の一生には特有の身体とこころの変化があるということ〜糖尿病患者と一括りにされるのではない、糖尿病と共にある「女性」なのです〜

- (7)「産む性」だからこそ考えなければならない、糖尿病とともに生きること

- (1)糖尿病ってどんな病気?

- (2)糖尿病の治療とわたしの生活 〜食事〜

- (3)うまい血糖コントロールは合併症を防ぐ!

- (4)いつもの検査…これってどういう意味?〜そこがわかれば自分の体がもっとわかる〜

- (5)身につけよう〜セルフモニタリング力〜Part1

- (6)身につけよう〜セルフモニタリング力〜Part2

- (7)身につけよう〜セルフモニタリング力〜Part3

- (1)「思春期って!どう関わったらいいの?って困ったこと、一度はありますよね!?

- (2)女性への階段を上る〜からだはどう変化していくのでしょうか?

- (3)女性への階段を上る〜こころはどう変化していくのでしょうか?

- (4)女性への階段を上る〜恋愛、学校、自分の将来…

- (5)どう支える?子どもたちの糖尿病のある生活―思春期―

- (1)糖尿病と妊娠の医療の狭間〜内科スタッフは妊娠・出産が苦手?

- (2)糖尿病と妊娠の医療の狭間〜産科スタッフは糖尿病が苦手?

- (3)糖尿病と妊娠に関連した様々なできごとは日々の日常生活の中で起こる〜これこそまさに看護職者の出番です

- 第34回糖尿病妊娠学会学術集会教育講演(PDF)

糖尿病看護認定看護師青木 美智子